Shahram Abadie

Des palaces aux Imax,

la salle et l’expérience cinématographique

Résumé

Cet article vise à interroger la place de la salle et de son architecture dans l’expérience cinématographique contemporaine à travers l’étude comparative de quatre exemples parisiens, choisis notamment parmi les cinémas mythiques érigés pendant l’entre-deux-guerres et toujours en activité : le Louxor (1920, rénové en 2013) et le Rex (1932), et pour le reste dans les réalisations plus récentes, MK2 Bibliothèque (2003) et Étoile Lilas (2012). La méthode consiste à croiser l’analyse architecturale à partir des plans et des observations in situ avec des enquêtes de terrain auprès des spectateurs (et si possible des architectes), afin de mettre en évidence d’une part les qualités architecturales respectives de ces cinémas, et d’autre part leur perception par le public ainsi que leur incidence sur le visionnage du film et l’immersion dans le monde cinématographique.

Mots-clés

Spectacle, dispositif, écran, architecture de salle, immersion, projection cinématographique

Dans un rapport préparé en 2016 sur commande du Centre National du Cinéma, Jean-Marie Dura fait un état des lieux de l’exploitation cinématographique et propose douze pistes de réflexion pour forger « la salle de cinéma de demain »[1]. Celles-ci couvrent un large éventail : de réinvestissement des centres urbains comme lieux de vie sociale et culturelle à la séduction du jeune public via « smartphonisation » des services et diversification de la programmation ; de la mutualisation des moyens des salles à leur conversion écologique[2]. Cependant, une seule des préconisations concerne directement l’architecture. Elle veut que les cinémas soient dotés d’une forte identité architecturale, et en cela rejoint peu ou prou le vieux conseil, bien connu des exploitants, sur l’importance de l’attrait de façade du cinéma[3]. Or, « l’architecture cinématographique » ne saurait se réduire à l’aspect extérieur. Bien que généralement plongés dans l’obscurité, l’espace et la forme de la salle ne sont pas sans incidence sur l’expérience cinématographique. Cet article, prenant en partie appui sur nos recherches doctorales[4], interroge le potentiel architectural des salles obscures en offrant, à travers un regard rétrospectif, un aperçu des dispositifs décoratifs et spatiaux mis en œuvre afin d’enrichir ou d’agrémenter la vision du film dans les cinémas depuis les années 1910 et la période de l’entre-deux-guerres, l’âge d’émergence du « 7e art ».

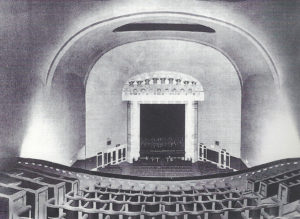

Robert Mallet-Stevens (1886-1945)[5], architecte cinéphile, adepte du Mouvement moderne en architecture et auteur de nombreux décors de film modernistes pour Marcel L’herbier et Jean Renoir, écrit au début des années 1920 qu’ « un cinéma est un hangar noir judicieusement disposé où est donné un spectacle nouveau »[6]. Il est vrai qu’un cinéma pourrait, à la rigueur, se résumer architecturalement à une salle aveugle fonctionnelle avec « un mur peint en blanc » pour réfléchir la projection. Mais cette conception minimaliste misait sur le grand engouement des débuts et ne tenait guère compte des impératifs de l’exploitation : rentabilité et concurrence, donc d’obligation d’attirer, d’élargir et de fidéliser la clientèle. Ce triple objectif ne pourrait être atteint par le seul biais de la programmation, même si la création des circuits, la catégorisation des salles en « première et deuxième exclusivité », les cinémas d’actualités et plus tard les salles d’art et essai sont des dispositifs agissant sur ce levier. L’autre domaine d’action des exploitants est le lieu de représentation du spectacle. Ainsi fut déclenchée la première évolution architecturale des cinémas dans les années 1910. Pour attirer la bourgeoise dans les « hangars noirs », jusqu’alors implantés dans les quartiers populaires et fréquentés principalement par les familles ouvrières, les exploitants et leurs architectes érigent dans les quartiers aisés des établissements qui offrent un cadre familier au beau monde, dans une architecture imitant ostentatoirement les théâtres du XIXe, aussi bien dans l’aspect extérieur qu’à l’intérieur. En témoigne, entre autres, la construction du cinéma Colisée aux Champs-Elysées en 1913, derrière une façade copiée sur celle du théâtre d’Amiens[7]. La monumentalité de la façade, la richesse des matériaux et la « noblesse » du style devaient inspirer la confiance et l’estime pour le nouveau spectacle depuis la rue. Une fois le seuil de la salle franchi, le confort et le plaisir devenaient maîtres mots : le premier rimait avec installation confortable dans une ambiance bien tempérée, le second avec une décoration prestigieuse, soignée et éventuellement divertissante. Pour répondre aux exigences de confort, les architectes ont recours aux dispositifs classiques du théâtre, notamment la séparation des classes en répartissant les places sur parterre, un ou deux balcons superposés, des loges et parfois des baignoires. Les motifs décoratifs et ornements classicisants, pilastres et corniches, colonnes et chapiteaux, médaillons et mascarons, fresques et statuettes, puisés dans le répertoire des palais et des opéras, sont concentrés sur le cadre de l’écran ou de la scène et le plafond de la salle, comme l’avait suggéré pour les théâtres, Julien Guadet, l’éminent professeur de la théorie de l’architecture à l’École des beaux-arts[8]. (Fig. 1)

Pourtant, dans l’un des premiers textes sur l’architecture cinématographique, l’architecte Eugène Vergnes (1872-1925) rappelle le caractère populaire du cinéma et souligne la vanité de « vouloir jouer à la grande architecture »[9]. C’est probablement dans cet esprit, que les recherches s’orientent pendant l’entre-deux-guerres vers d’autres types de décor : d’une part, la tendance plutôt « moderne » qu’a consacrée l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 à Paris, d’autre part, un exotisme exalté par la curiosité pour les pays lointains que manifeste, par ailleurs, le succès des Expositions coloniales particulièrement en France et en Angleterre[10]. Le recours aux motifs et figures symboliques des civilisations historiquement ou géographiquement éloignées, à une époque où les voyages intercontinentaux ne sont guère fréquents, semble un habile stratagème pour attirer les foules dans un établissement, surtout quand ce dernier vise la fascination du public pour vendre le rêve. L’un des premiers exemples de ce genre voit le jour à Paris, en 1921, Le Louxor dont la décoration est autant suggestive que le nom[11]. En effet, les murs, le plafond, le cadre de l’écran et les garde-corps de la salle sont couverts d’ornements peints et de bas-relief en staff déclinant les formes les plus emblématiques de l’Égypte antique, de lotus et papyrus à la tête pharaonique et au disque ailé en passant par les hiéroglyphes, le cobra et le vautour. (Fig. 2) La décoration du Louxor révèle les sensibilités de l’époque, l’orientalisme dans l’art, de nouveau en vogue après la Grande Guerre, qui se traduit notamment par l’égyptomanie, stimulée par la découverte en 1922 de la sépulture de Toutankhamon[12]. Au même moment, à Los Angeles, l’exploitant Sid Grauman (1879-1950) ouvre son Egyptian Theater, encore plus somptueux que Le Louxor parisien, et cinq ans plus tard, le Chinese Theatre, la version chinoise de ce type de salles[13]. (Fig. 3) L’effet de la mode se manifeste alors dans la réalisation de deux autres grands cinémas : l’Egyptian Theatre d’Ogden dans l’Utah (1924) et le Zaring’s Egyptian Theatre à Indianapolis (1925). Le développement de cet exotisme architectural en Amérique[14] avait déjà été préparé par des manuels tels que Modern Theatre Construction qui préconisait, dès 1917, une décoration dans les formes égyptiennes pour le cinéma, considérant celles-ci conformes « au goût du plus grand nombre »[15]. En France, en revanche, cette vogue reste marginale, probablement en raison de l’important investissement que ce genre de construction requiert, pour un succès en contrepartie éphémère, guère probant. En effet, dans les années 1930, une partie du décor du Louxor fut cachée sous des couches de plâtres et d’une ornementation néogrecque ; preuve s’il en faut que la mode égyptisante était d’ores et déjà caduque[16].

Deux autres cinémas parisiens de cette époque manifestent des recherches décoratives plus ou moins comparables. Au Cinéma Sèvres (démoli dans les années 1960), l’un des plus prolifiques architectes français du début du XXe siècle, Henri Sauvage (1873-1932) couronne le cadre de l’écran d’un fronton en marbre sculpté de masques et de motifs précolombiens. Mettant aussi en place un singulier dispositif lumineux breveté, il transforme les murs lisses de la salle en un second écran sur lequel sont projetées des images par des projecteurs dissimulés dans la voûte du plafond avant le film et pendant les entractes[17]. (Fig. 4) Eugène Vergnes, architecte de nombreuses salles et auteur de plusieurs textes sur l’architecture de cinéma, couvre les parois latérales du Danton Palace de Paris de fresques illustrant des vues d’allées de jardin jalonnées de fontaines, un décor censé donner au spectateur l’impression de se trouver dans un parc. (Fig. 5) Abstraction faite du style et des motifs, cette conception de cinéma vise en réalité l’éloignement du public du monde réel hors salle pour le préparer au voyage dans l’univers filmique : une rêverie, légère et passagère, à travers la décoration de la salle qui devrait susciter le fantasme en évoquant tantôt le pays des Pharaons, tantôt les peuples précolombiens ou encore les jardins fleuris d’un château français. Cette architecture tente en réalité de répondre aux attentes d’une « civilisation du loisir » qui cherche dans le cinéma « une vie imaginaire »[18].

C’est dans la continuité de ce principe et à la recherche d’une double illusion que les salles atmosphériques sont conçues aux États Unis par un ingénieur électricien d’origine austro-hongroise, John Eberson (1875-1954). Dans l’une de ses premières réalisations importantes, le Majestic Theatre de Houston (1922), il expérimente une idée assez simple qui consiste, comme l’explique lui-même, à édifier le cinéma comme simulacre d’« un magnifique amphithéâtre, sous le ciel nocturne, pleine lune, dans un jardin italien, une cour royale persane, un patio espagnol, ou encore dans la cour d’un mystérieux temple égyptien »[19]. Il s’agit donc de créer par un décor exotique et réaliste, l’illusion d’une projection en plein air dans un pays lointain, illusion qui précède celle du film sur l’écran. Eberson réalise, au cours des années 1920, des dizaines de salles sur ce modèle à travers les États Unis. Leur caractéristique commune réside dans la construction en staff, grandeur nature, d’un paysage composé d’éléments d’architectures les plus invraisemblables sur les parois latérales de la salle et autour de l’écran. (Fig. 6)

Alors que sous l’effet de la crise économique des années 1930, et peut-être de la saturation, la construction des salles atmosphériques est freinée en Amérique, Jacques Haïk (1893-1950) grande figure de la production et d’exploitation françaises, sollicite Eberson pour ériger le fleuron de ses salles sur les Grands Boulevards parisiens : le Rex. Deux artistes français lui sont associés pour concevoir et réaliser la première salle atmosphérique en France : le décorateur Maurice Dufrène (1876-1955), chef designer à partir de 1921 aux Galeries Lafayette[20] et l’architecte Auguste Bluysen (1868-1952), qui a construit, en 1927, avec un confrère britannique, Frank Verity (1864-1937), le Paramount (l’actuel Gaumont Opéra), réputé « premier cinéma américain » de Paris[21]. Si sur le plan décoratif, le Paramount s’inscrit dans le courant Art déco alors à la mode, en matière de services et de confort, il offre des performances calquées sur le modèle américain et plutôt rares dans les cinémas français des années 1920 : l’air conditionné, les loges de mezzanine, orgue et plateau de scène mobile. Cinq ans plus tard, outre des services et un confort améliorés (Nursery, chenil, plusieurs foyers bars, etc.) le Rex propose à son public des projections cinématographiques dans un espace fantastique. Il ne s’agit plus seulement de faire rêver les spectateurs, comme au Louxor, en évoquant une civilisation ancienne par des ornements exotiques, ni comme au Danton Palace, en déroulant sur les murs des fresques verdoyantes plus ou moins trompe-l’œil, mais d’inspirer une illusion plus forte, en créant « un espace » dans un décor « atmosphérique ». La salle devient un morceau d’un village méditerranéen sous une voûte céleste aux étoiles scintillantes et aux nuages mouvants, avec ses pignons et clochetons, ses colonnes et arcades, ses loggias et balcons ornés de guirlandes de feuillages et de sculptures. Une fenêtre ouverte laisse même entrevoir l’intérieur d’une maison en pénombre, des arcades le bleu du ciel. (Fig. 7)

Cette œuvre à la fois moderne (dans l’aspect extérieur), Art déco et éclectique (dans la décoration intérieure) ne fait pas pour autant l’unanimité. L’architecture d’aujourd’hui, organe d’avant-garde architecturale, déplore la réalisation de telles « idées saugrenues » à Paris et souhaite y voir la première et la dernière salle atmosphérique de France[22]. La Construction moderne, revue partisane d’une modernité plus tempérée, bien que rejoignant sa consœur pour la qualifier d’un « ensemble américain », fait l’éloge de cette « œuvre prodigieuse ». Antony Goissaud, le rédacteur de la revue, va même jusqu’à avouer : « En toute sincérité, et ceci n’est que mon avis personnel, l’apparition de la salle en toute clarté m’a créé quelques désillusions »[23]. (Fig. 8)

Le passage d’ornements suggestifs – tels qu’appliqués au Louxor – à un espace « illusoire » – tel que créé au Rex – fait en quelque sorte écho à l’évolution générale de l’architecture et « la naissance d’une nouvelle tradition » : une architectonique moderne privilégiant l’espace à la forme et la fonctionnalité à l’esthétique[24]. Cela dit, la conception du Rex et plus généralement des salles atmosphériques, reste dans le paradigme architectural traditionnel qui accorde une place non négligeable à l’ornement. L’influence doctrinaire du Mouvement moderne se fait davantage sentir dans les cinémas où la recherche décorative se concentre sur les formes et la lumière, à l’instar du Gaumont Palace, place Clichy à Paris. Dessiné par l’architecte Henri Belloc (1875- ?) presqu’au même moment que le Rex mais dans un langage architectural nettement plus épuré sinon opposé, le décor de cette salle se cantonne dans l’éclat du marbre, le galbe des balcons et les courbes des gorges d’éclairage. (Fig. 9)

À partir de la seconde moitié des années 1930, les salles sont soit totalement dénuées de décoration, soit caractérisées par une composition de formes et de lumières constituant le plafond ou l’encadrement de l’écran en guise de décor. C’est précisément le cas des réalisations d’Adrienne Gorska (1899-1969) et Pierre de Montaut (1892-1974), couple d’architectes ayant largement contribué au développement de l’architecture cinématographique par leurs réalisations et leurs écrits. D’autres architectes expérimentent les différentes compositions formelles de la salle à l’instar de Charles Siclis (1889-1942) et de Maurice Gridaine (1878- ?). Les cinémas Paris-Soir du premier se caractérisent généralement par des formes elliptiques, le cinéma Balzac du deuxième par un plan quasi circulaire couvert d’un plafond de coupoles décoratives, supports de l’éclairage. Le décor essentiellement lumineux, dématérialisé et abstrait, disparaît dès que la projection démarre. Il n’a en réalité plus d’incidence sur l’expérience des spectateurs qu’à travers l’effet, en amont, d’un espace architectural moderne, souvent orienté et convergent vers l’écran, résultat de la forme circulaire ou en éventail de la salle et du plafond plongeant appelé par les nécessités acoustiques du spectacle. (Fig. 10) C’est en constatant cette « transition » dans la construction des cinémas, que Montaut et Gorska, architectes attitrés des salles d’actualités Cinéac[25], se permettent un pronostic des salles d’avenir dans les pages de L’Architecture d’aujourd’hui :

« Pour l’avenir, écrivent-ils, il ne restera que l’austère nécessité et l’obligation de créer des salles obscures, rarement éclairées, qui ne seront que des instruments de vente générateurs de bénéfices. L’esprit inventif de l’architecture devra s’exercer principalement à la recherche de solutions de confort, de sécurité, de circulation, de visibilité, d’acoustique, de rendement des locaux utilisés. […] La façade servira seulement de cadre à la publicité[26]. »

La marge de manœuvre de l’architecte se réduira, selon eux, à « l’agrément des couleurs, la beauté des volumes et des matériaux, seuls appréciables dans les brefs intervalles de lumière ». À remarquer au passage que ces éléments correspondent exactement au vocabulaire architectural du Mouvement moderne tel que développé à l’école de Bauhaus, chez les artistes de De Stijl ou les Constructivistes[27]. C’est dans cette voie que s’engage l’architecture de cinéma dans les années de l’après seconde guerre comme en témoignent les réalisations d’architectes spécialisés dans ce domaine, outre Montaut-Gorska et Gridaine, Georges Peynet, Edouard Lardillier et Vladimir Scob[28].

Cette dématérialisation voire disparition du décor suit, certes, la tournure doctrinale de l’architecture moderne, mais va aussi de pair avec l’orientation du spectacle cinématographique vers la prépondérance de l’imaginaire à travers l’immersion totale du spectateur dans la fiction moyennant des sensations de plus en plus réalistes. Cette évolution se confirme dès la fin des années 1920, avec l’introduction du son dans le film, puis l’image en couleur et l’écran large (cinémascope), ensuite le cinéma en relief (le 3D) et le Dolby Stéréo, l’interactif et l’olfactif, jusqu’à Imax et 4DX au tournant des années 2000. La majorité de ces expérimentations, relevant d’avancées techniques à l’image de l’invention même du cinématographe, n’entre guère en corrélation avec l’architecture de la salle, conduisant au mieux, à la création dans les années 1980 d’un « parc de l’image », le Futuroscope, ensemble étrange d’objets architecturaux futuristes[29]. Les recherches autour de l’écran total méritent néanmoins d’être signalées, et parmi les plus intéressantes après la seconde guerre, celles de l’architecte montpelliérain Philippe Jaulmes (1927-2017)[30]. Résultant de ses études sur la représentation de l’espace en image dans le cadre de son projet de diplôme d’architecte à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, le procédé qu’il baptise « Panrama » et fait breveter en 1958, consiste à projeter l’image réalisée avec un objectif du type « fish-eye » sur un écran hémisphérique incliné. (Fig. 11)

Ainsi, dans une salle en dôme, le cadre de l’écran est-il effacé et le spectateur se trouve englobé par l’image grandeur nature, pour se sentir pleinement dans l’environnement du film. Le procédé nord-américain Omnimax ou Imax Dome, basé sur le même principe, lui vole la vedette et connaît un certain succès commercial quoique éphémère au tournant du siècle. Ce type de spectacle né du mariage d’une technique de projection avec une forme architecturale ad hoc, dans la perspective d’un « cinéma total » ou intégral, ne s’est pas pourtant imposé comme l’avenir du 7e art. Les raisons sont peut-être à chercher, outre d’énormes investissements nécessaires pour la production et l’exploitation, dans le fait que « plus la représentation cinématographique est complexe et combine plusieurs procédés pour intégrer « physiquement » le spectateur, et moins celui-ci parvient à une intégration « psychique », notamment à une identification aux personnages (si tant est qu’il y en ait)[31] ». En effet, comme l’a montré Edgar Morin par ses analyses anthropologiques dans les années 1950, « le charme de l’image » et son pouvoir magique pourraient suffire à déclencher chez le spectateur un « rêve éveillé » et la « participation » au cinéma[32] ; donc guère besoin de le persuader, par la stimulation des autres sens que la vue, qu’il se trouve dans l’univers du film. Par ailleurs, à partir des années 1960, Morin s’intéresse – et il n’est pas le seul – à un autre type de cinéma, avec son manifeste « Pour un nouveau “cinéma-vérité” »[33] suivi de la réalisation avec Jean Rouch de Chronique d’un été sorti en 1961. Là, il ne s’agit plus de révélation de soi à soi-même par l’identification à un double imaginaire, mais de rencontre avec un autre, réel, par un processus de distanciation et de fraternisation[34].

Cette voie parallèle sinon alternative avait déjà été esquissée par des adeptes d’un cinéma pour ainsi dire intellectuel plus que divertissant, sous la forme de « documentaire », de « Kino-Pravda » et plus tard de « cinéma direct »[35]. À travers le concept du « ciné-œil », le cinéaste russe Dziga Vertov (1896-1954) proposait, par exemple, en 1924, d’exploiter les possibilités offertes par la caméra et le montage, pour créer non des « théâtres filmés » mais « une perception neuve du monde[36] ». Chez les architectes, Le Corbusier, l’un des pères fondateurs du Mouvement moderne, dans un article intitulé « Esprit de vérité », fustigeait en 1933, ce que produisait alors le cinéma sous l’influence des gens du théâtre, et préconisait à la place « le documentaire, surtout le scientifique » comme outil d’instruction. « Le cinéma, écrivait-il, fait appel à des yeux qui voient, à des hommes sensibles aux vérités. Diogène peut allumer sa lanterne : inutile qu’il s’embarque pour Los Angeles », blâmant ainsi le cinéma hollywoodien[37].

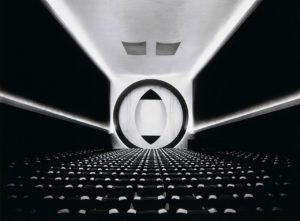

Sur le plan de la conception des salles et dans une approche plus pragmatique, Frederick Kiesler (1890-1965), un autre architecte d’origine austro-hongroise, dessine en 1928 le projet du Film Guild Cinema dont la plus importante qualité serait selon ses propres mots : « le pouvoir de susciter une attention concentrée, et dans le même temps, de détruire la sensation de confinement qui peut facilement se produire lorsque le spectateur se concentre sur l’écran. Le spectateur, poursuit-il, doit pouvoir se perdre lui-même dans un espace imaginaire infini, même si l’écran implique le contraire[38]. » Dans cette perspective, il élimine tous les éléments théâtraux de la salle (rideau, scène, estrade, balcon, etc.) ou les remplace par une version « cinématographique », en installant, par exemple, une espèce de diaphragme à la place du rideau. (Fig. 12) Aussi fait-il converger toutes les lignes de la composition intérieure de la salle vers l’écran, et en même temps, propose des projections lumineuses sur le plafond et les parties supérieures de la salle – simultanément avec le film. Le dispositif est censé permettre au spectateur de « participer au processus de création » en choisissant les images qui retiennent son attention, tantôt sur l’écran, tantôt sur le plafond. Cette approche du spectacle, contre-immersive, n’est guère loin de la distanciation brechtienne formulée dans Le Petit organon pour le théâtre vingt ans plus tard[39]. Celle-ci, critiquant le réalisme, s’oppose à l’identification du spectateur avec les héros et demande d’imposer par divers moyens un recul au public pour l’amener à réfléchir sur la pièce au lieu de s’abandonner au rêve[40].

Au milieu des années 1970, dans un article intitulé « En sortant du cinéma[41] », Roland Barthes compare la vision d’un film au cinéma et à la télévision pour souligner l’érotisme et la situation hypnotique dans la salle obscure. Il cite brièvement Brecht et considère l’écran comme un miroir dont le spectateur doit se « décoller » pour ne pas se noyer dans l’hypnose filmique qu’il compare, pour sa part, à l’idéologie. Outre la possibilité de s’y rendre « armé par le discours de la contre-idéologie », il voit une autre manière d’aller au cinéma : « en s’y laissant fasciner deux fois, par l’image et par ses entours », comme si l’on se dédoublait : « un corps narcissique qui regarde, perdu dans le miroir proche, et un corps pervers, prêt à fétichiser non l’image, mais précisément ce qui l’excède : le grain du son, la salle, le noir, la masse obscure des autres corps, les rais de la lumière, l’entrée, la sortie … ». Barthes suggère ainsi une distance non « intellectuelle » mais « amoureuse »[42]. La double fascination prônée par Barthes ne serait-elle pas une interprétation élargie de la double illusion qu’espéraient procurer les Palaces de l’entre-deux-guerres, ces salles où le décor et l’architecture participaient aussi au spectacle ?

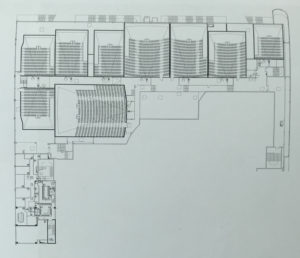

Avec la prolifération des multiplexes depuis la dernière décennie du siècle dernier, on assiste, sauf dans quelques cas exceptionnels, à la transformation du cinéma en une imbrication de boîtes noires au sein d’un hangar parallélépipédique ou dans un centre commercial. (Fig. 13) Généralement fonctionnelles et souvent confortables, ces cinémas souffrent néanmoins d’un manque de caractère architectural, moins de l’extérieur qu’à l’intérieur. En effet, même si dans la composition de l’édifice des efforts sont quelquefois observés, la recherche architecturale dans la salle se limite aux couleurs des fauteuils et de la tapisserie, plus rarement à la disposition de l’éclairage et la forme du plafond[43]. Cet effacement de l’architecture à l’intérieur de la salle ne réduirait-il pas les chances de la « fascination amoureuse » barthienne, et par là même, les armes du cinéma dans la guerre de survie à l’ère de la banalisation de « l’écran » et de l’hyper-accessibilité des images animées ?

Comme l’affirme dans le rapport susmentionné Jean-Marie Dura, la diversification de programmation est l’un des leviers sur lesquels le cinéma devrait agir pour résister à la concurrence des multimédias numériques et connectés du XXIe siècle, concurrence encore plus rude que celle de la télévision au XXe. Cela pourrait, bien entendu, se traduire par la retransmission en directe des opéras, voire l’ouverture des cinémas aux jeux vidéo en ligne, mais peut-être y aurait-il aussi une autre voie à explorer : proposer de nouvelles expériences cinématographiques inspirées d’anciennes pratiques telle la double illusion, la mise en exergue de la forme et de la matérialité de la salle, à travers la conception d’un espace architectural évolutif permettant la réception du film dans des ambiances désirées, changeantes et insolites. La salle serait alors une mise en abyme du monde contemporain où l’immatériel et le virtuel se mêlent sans cesse et de plus en plus du réel et du matériel[44]. « Je ne puis jamais, avouait l’auteur de Mythologies dans son article précité, parlant cinéma, m’empêcher de penser “salle”, plus que “film”[45] ». Cette association sémantique, de moins en moins partagée de nos jours, pourrait-elle redevenir actuelle ou bien comme l’avait prophétisé en 1944, René Barjavel, « bientôt le cinéma total, en couleurs et en relief, libéré de la servitude de l’écran et des salles obscures, présentera aux foules immenses, rassemblées sur les stades des spectacles prodigieux[46] », autrement dit, par le biais de la réalité virtuelle ou d’holographie, la pratique même d’aller au cinéma, le rituel de vision collective et taciturne d’un spectacle sur écran, le plaisir du partage avec des inconnus, des sensations et des illusions dans un édifice dédié disparaîtra ?

[1] Jean-Marie Dura, « La salle de cinéma de demain », rapport présenté à Mme Frédérique Bredin, présidente du CNC, septembre 2016, en ligne : https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/rapport-sur-la-salle-de-cinema-de-demain_228475

[2] Ibid., p. 6-8.

[3] Cf. à titre d’exemples et parmi les premiers manuels de construction de cinéma : John B. Tathbun, Motion picture making and exhibiting, Chicago, Charles C. Thompson Cie, 1914, p. 107 ; Fred Cohendy, Comment lancer un cinéma et le conduire à la prospérité, Paris, Drouin, 1928, p. 47.

[4] Shahram Abadie, Architecture des salles obscures. Paris 1907-1939, Paris, AFRHC, 2018.

[5] Pour la biographie de cet architecte cf. : Richard Klein, Robert Mallet-Stevens, agir pour l’architecture moderne, Paris, Patrimoine, 2014.

[6] Robert Mallet-Stevens, « L’architecture », dans L’Art dans le cinéma français, catalogue de l’exposition, Paris, Musée Galliera, 1924, p. 25, réédité dans Robert Mallet-Stevens, Le Décor au cinéma, présenté par Odile Vaillant, Paris, Séguier, 1996, pp. 48-50.

[7] Jean-Jacques Meusy, Paris-Palaces ou le temps des cinémas (1894-1918), Paris, CNRS, 2002, p. 317.

[8] Julien Guadet, Eléments et théorie de l’architecture, cours professés à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, Paris, Librairie de la Construction moderne, 1915 (4e éd.), p. 98-100.

[9] Eugène Vergnes, « Architecture cinématographique », La construction moderne, n° 13, 37ème année, 25 décembre 1921, p. 97.

[10] Les expositions coloniales nationale et internationale de 1907 et de 1931 à Paris et la British Empire Exhibition de 1924.

[11] Cf. Jean Marcel Humbert et Philippe Pumain (dir.), Le Louxor, palais du cinéma, Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 2013.

[12] Christine Peltre, Orientalisme, Paris, Terrail, 2010 (1re éd. 2004), p. 210-214 ; Jean Marcel Humbert, Michael Pantazzi et Christiane Ziegler, Égyptomanie : l’Égypte dans l’art occidental (1730-1930), Paris/Ottawa, Réunion des musées nationaux/Musée des beaux-arts du Canada, 1994, p. 508-511.

[13] Charles Beardsley, Hollywood’s Master Showman, the Legendary Sid Grauman, New York, Cornwall Books, 1983.

[14] Edwin Heathcote, Cinema Builders, Londres, Wiley-Academy, 2001, p. 16.

[15] Edward B. Kinsila, Modern Theatre Construction, New York, The Moving Picture World, 1917, cité dans Humbert, Pantazzi et Ziegler, Égyptomanie, op. cit., p. 513.

[16] Cf. J.-M. Humbert et Ph. Pumain, Le Louxor, op. cit., p. 44.

[17] Eugène Vergnes, Cinémas, vues extérieures et intérieures, détails, plans, Paris, Ch. Massin, [circa 1925], p. 14.

[18] Joffre Dumazendier, Vers une civilisation du loisir, Paris, Le Seuil, 1962, p. 147.

[19] Ben M. Hall, The Best Remaining Seats : the Golden Age of the Movie Palace, New York, Da Capo Press, 1988 (1re éd. 1961), p. 96.

[20] Colombe Samoyault-Verlet, « Dufrêne Maurice (1876-1955) », dans Encyclopaedia Universalis, 2016 en ligne : http://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-dufrene/

[21] Pierre Vago, « Les grands cinémas parisiens », L’Architecture d’aujourd’hui, 4e année, n° 7, juillet 1933, p. 31.

[22] Ibid.

[23] Antony Goissaud, « Le Rex, Cinéma Théâtre à Paris », La Construction moderne, 48e année, n° 16, 1933, p. 238-247.

[24] Siegfried Giedion, Espace, Temps, Architecture. La naissance d’une nouvelle tradition, Paris, Denoël, 2004 (5e éd. ; éd. org. 1948).

[25] Sur ce type de cinéma cf. : Jean-Jacques Meusy, « Cinéac : un concept, une architecture », Les Cahiers de la cinémathèque, n° 66, 1997, p. 91-121.

[26] Pierre de Montaut et Adrienne Gorska, « Les salles de cinéma », L’Architecture d’aujourd’hui, 9e année, n° 9, septembre 1938, pp. 47-49

[27] Cf. par exemple Kenneth Frampton, L’architecture moderne, une historie critique, Paris, Thames & Hudson, 2008 (23e éd.).

[28] Pour quelques exemples de leurs réalisations cf. L’Architecture Française, n° 109-110, 1951 ; Virginie Champion, Bertrand Lemoine et Claude Terreaux, Les cinémas de Paris, 1945-1995, Paris, Délégation à l’action artistique, 1995, en particulier chapitre 4.

[29] René Monory (dir.), Le Futuroscope, le parc européen de l’image, Paris, Le Moniteur, 1992.

[30] Philippe Jaulmes, Cinéma, Temps et Espace : introduction au panrama : procédé de cinéma total, Montpellier, Causse et Castelnau, 1963.

[31] Valérie Peseux, « Le mythe du cinéma total », dans Jean-Jacques Meusy (dir.), Le Cinémascope, entre art et industrie, Paris, AFRHC, 2003, p. 342.

[32] Edgar Morin, Le Cinéma et l’homme imaginaire, Paris, Minuit, 1978 (1re éd. 1956).

[33] Edgar Morin, « Pour un nouveau “cinéma-vérité” », France Observateur, n° 56, 14 janvier 1960.

[34] François Albera, « Edgar Morin, une approche sociologique du cinéma », 1895 Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n° 75, printemps 2015, p. 110-114.

[35] Séverine Graff, « “Cinéma-vérité” ou “cinéma-direct” : hasard terminologique ou paradigme théorique ? », Décadrages, n° 18, 2011, p. 32-46.

[36] Cf. Dziga Vertov, « Kinoks-révolution » dans Daniel Banda et José Moure (dir.), le Cinéma : l’art d’une civilisation 1920-1960, Paris, Flammarion, 2011, pp. 88-90.

[37] Le Corbusier, « Esprit de vérité », Mouvement, n° 1, juin 1933.

[38] Sophie Paviol, « La salle du Film Guild Cinema (1928-1929), Frederick Kiesler : un dispositif d’enveloppement ambigu », dans Clotilde Simond, Cinéma et architecture. La relève de l’art, Lyon, Aléa, 2009, p. 107-110.

[39] Bertolt Brecht, Le Petit organon pour le théâtre, Paris, L’Arche, 1948.

[40] Phoebe Von Held, Alienation and Theatricality, Diderot after Brecht, Londres, Legenda, 2011, p. 16.

[41] Roland Barthes, « En sortant du cinéma », Communications, 2e trimestre, n° 23, 1975, p. 104-107.

[42] Claude Coste (textes choisis et présentés par), B Barthes, Paris, Point, 2010, p. 339.

[43] Pour s’en rendre compte cf. : Chris van Uffelen, Cinema Architecture, Berlin, Braun, 2009 qui se veut recueil des meilleures réalisations depuis les années 1990.

[44] Cf. Réel-Virtuel : enjeux du numérique, n° 2 : « virtualité et quotidienneté », 2011, en ligne : http://www.reel-virtuel.com/numeros/numero2

[45] Claude Coste, B Barthes, op. cit., p. 334.

[46] René Barjavel, « Le Théâtre, le cinéma et le peuple », Panorama, n° 60-61, 27 avril 1944.

Référence électronique, pour citer cet article

ShahramAbadie, « Des Palaces aux Imax : la salle et l’expérience cinématographique », Images secondes. [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 29 février 2020, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2020/02/21/des-palaces-aux-imax-la-salle-et-lexperience-cinematographique/