Johan Schollaert

Les spectres déjà parmi nous. Éléments pour une généalogie de l’imagerie holographique

Résumé

Cet article retrace une généalogie de l’imagerie holographique, de ses origines scientifiques et militaires à ses usages sécuritaires et culturels. Conçue comme une méthode de visualisation scientifique, l’holographie devient dès la guerre froide une image opérationnelle employée dans la technologie radar. Aujourd’hui, ses déclinaisons sécuritaires — notamment sur les cartes d’identité et de crédit — matérialisent une logique de biosécurité inscrite dans notre société de contrôle. L’analyse met ainsi en évidence la tension entre la promesse d’un « réalisme intégral » célébré par des figures de science-fiction et le déploiement discret d’une imagerie opérationnelle façonnant nos conduites visuelles.

Mots-clés

imagerie holographique, images opérationnelles, biosécurité, société de contrôle, culture visuelle

Référence électronique pour citer cet article

Johan Schollaert, « Les spectres déjà parmi nous. Éléments pour une généalogie de l’imagerie holographique », Images secondes [En ligne], 05 | 2025, mis en ligne le 28 décembre 2025, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2025/12/schollaert/

Introduction

L’homme des disciplines était un producteur discontinu d’énergie, mais l’homme du contrôle est plutôt ondulatoire, mis en orbite, sur faisceau continu.

(Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, 1972-1990, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, p. 244)

Les hologrammes ont envahi notre science-fiction contemporaine. On ne dénombre plus les films, séries, jeux vidéo qui mettent en scène des interactions sociales médiées par l’intermédiaire d’une technologie de visualisation spatiale depuis qu’un certain message holographique de la princesse Leia fut transmis avec succès en 1977, « in a galaxy far, far away… »[1]. Ces dernières années, de nouveaux types d’écrans autostéréoscopiques[2], des casques de réalité virtuelle et autres lunettes holographiques ambitionnent de transposer ce médium imaginaire dans notre réalité, redéfinissant ainsi l’hologramme comme le média standard de nos interactions sociales à venir. Dans le clip promotionnel du multivers de Meta en 2021[3], Mark Zuckerberg se donne lui-même en spectacle dans un jardin ensoleillé, en plein duel d’escrime avec un hologramme bleuté [Figure 1]. Cette situation entend illustrer une médiation future avec des images débordantes de vie, définitivement affranchies des écrans, partageant avec nous le même plan.

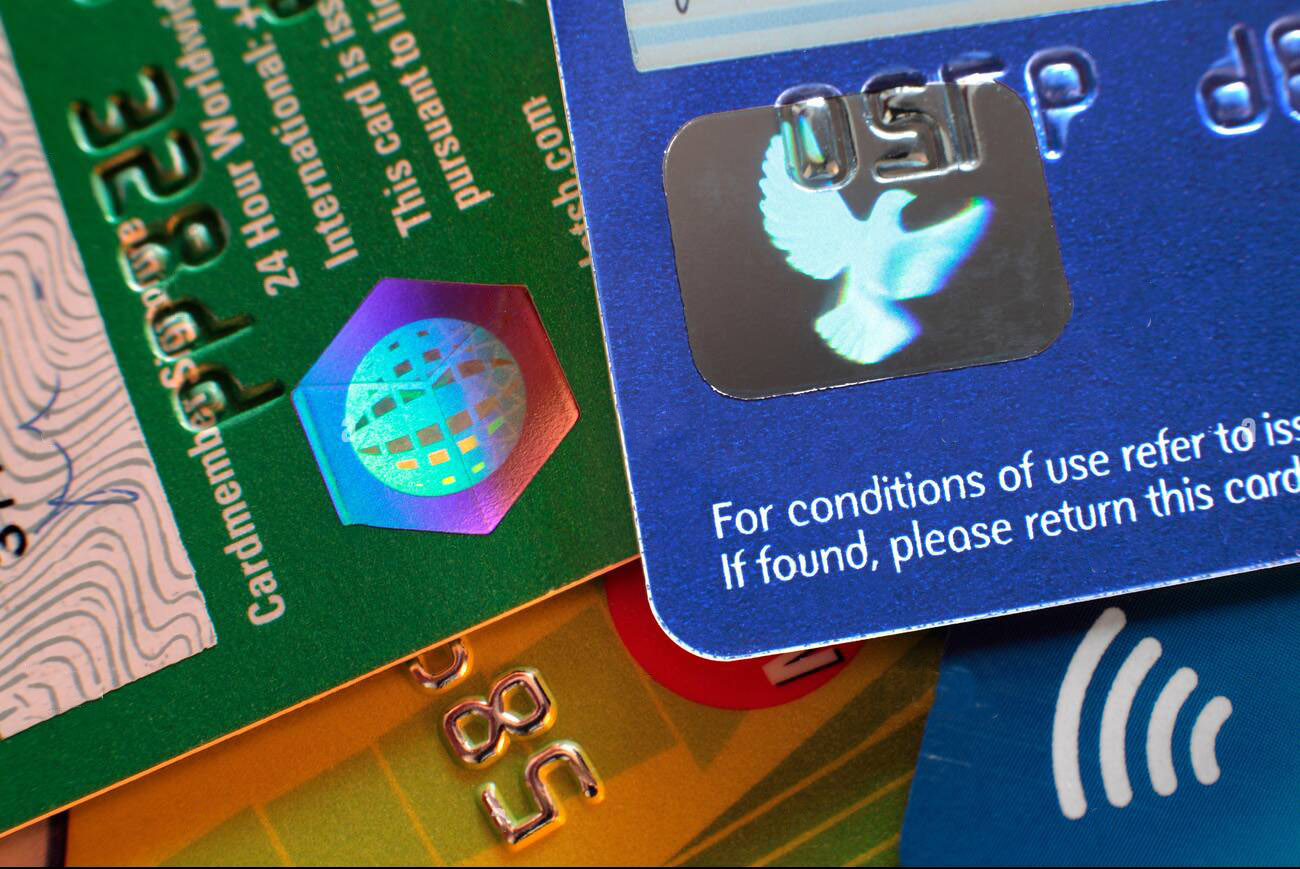

Cet article souhaite revenir sur ce qui s’impose aujourd’hui plus discrètement en matière d’holographie comme technique méconnue de production d’images. En amont du spectacle de cette réalité d’un bientôt, peuplée d’hologrammes, il y a tous ces petits hologrammes qui se sont déjà glissés dans nos portefeuilles. Je parle de ces pictogrammes irisés sur nos cartes de crédit, nos billets de banque, nos places de concert, nos pièces d’identité [Figure 2], etc. À première vue, ces hologrammes de sécurité (qu’on appelle HOEs, pour Holographic Optical Elements) remplissent un rôle comparable à un sceau officiel : ils garantissent l’authenticité de l’objet. On peut s’amuser à jouer avec leurs reflets nacrés, leur fonction première n’a aucune vocation esthétique : leur intégration dans notre quotidien consiste à se dérober de notre attention. Cet usage spécifique de l’holographie s’assimile à cette catégorie d’images que Harun Farocki propose d’appeler « opérationnelles »[4] : ces hologrammes ne sont là ni pour représenter quelque chose ni pour informer, ce sont des images d’accès sur lesquelles s’opère un protocole de vérification en délimitant des moyens de contrefaçon. Dans notre perspective, l’infalsifiabilité d’un hologramme nous fournit un paradoxe passionnant à une époque où la reproductibilité technique semble s’être définitivement imposée comme l’armature de notre culture visuelle. Cette présence, à la fois discrète et omniprésente, nous impose d’explorer l’histoire de cette imagerie holographique en tant que technologie de vérification aujourd’hui intégrée à une gestion de la perception qui façonne notre société contemporaine.

L’émergence des procédés holographiques se situe dans les champs de pratiques scientifiques et militaires du milieu du XXe siècle. Je suggère, dans ce qui suit, de reprendre cette genèse des hologrammes en qualité d’images opérationnelles pour comprendre les stratégies qui sous-tendent leur démocratisation dans l’industrie sécuritaire à partir des années 1980. D’abord, en tant que nouvelle proposition de visualisation dans la microscopie électronique, la « méthode holographique » invite à repenser un traitement des images techniques en marge du système dioptrique de la photographie et de l’œil nu. Ensuite, nous reviendrons sur ses premières applications pratiques, qui dérivent de l’imagerie radar. Elle est un procédé d’imagerie en relief qui apparaît durant la période de la guerre froide, comme un processeur optique capable de visualiser un terrain et mis à la disposition des mots d’ordre de son opérateur. À partir de cette provenance militaire, on discutera enfin le déploiement de ces hologrammes de sécurité dans le champ plus contemporain d’une biosécurité qui régente une éthologie des regards.

Une méthodologie de visualisation : vers une conception spectrale de la lumière

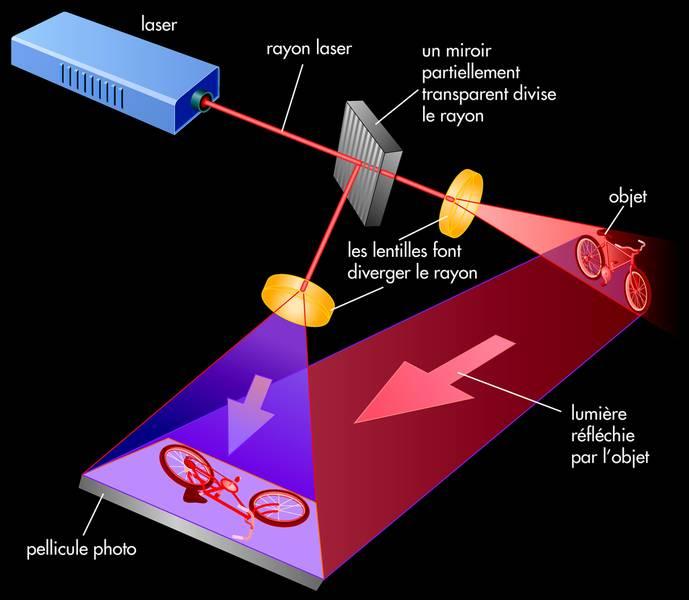

On pourrait décrire l’holographie comme un procédé de reproduction technique d’une image tridimensionnelle par l’impression d’un effet de parallaxe[5] sur un support photographique. Pourtant, d’après le photographe militaire Graham Saxby[6], ce procédé n’est pas une invention de photographes ou d’artistes mais de physiciens. La proposition nouvelle de l’holographie étant de manipuler les qualités physiques de la lumière plutôt que perfectionner les moyens de captation, elle nécessite un protocole strict. Elle s’appuie en effet sur le comportement ondulatoire de la lumière, insaisissable avec une source naturelle ou artificielle, dans un milieu non contrôlé[7]. Les conditions spécifiques de l’holographie exigent par conséquent une chambre obscure pour contrôler précisément la source lumineuse.

L’hypothèse d’une méthode holographique est formulée pour la première fois en 1948 par l’anglo-hongrois Dennis Gabor (1900-1979) afin d’améliorer la résolution des microscopes électroniques, limités par les aberrations optiques de leurs lentilles[8]. Il est alors ingénieur dans un laboratoire d’électronique en Angleterre (British Thomson-Houston). Dennis Gabor propose un nouveau principe de microscopie qui permet de s’affranchir d’objectifs électroniques pour obtenir une résolution à l’échelle d’une longueur d’onde du spectre visible. Il poursuit les intuitions de Gabriel Lippmann[9] et sa méthode de reproduction des couleurs sur le phénomène d’interférence proposée en 1891. Jens Schröter résume ainsi l’idée substantielle de l’holographie :

La lumière réfléchie par le référent lors de sa formation n’est pas enregistrée après avoir été collimatée et focalisée par une lentille. C’est plutôt le motif d’interférence (créé par l’interférence de la lumière diffractée par l’objet éclairé lorsqu’elle rencontre la lumière non diffractée) qui est stocké sur la plaque photographique.[10] [Figure 3]

L’absence d’un objectif collimateur est un caractère crucial à relever : on décrira par ailleurs l’holographie au public dans les années 1960-1970 par « lensless photography »[11]. Cette absence d’un foyer convergent souligne la nouveauté radicale du procédé holographique capable de produire une image en relief, ouverte à une large amplitude d’angles de vue différents. On comprend alors ce principe de l’interférence comme une captation de la lumière avant qu’elle ne soit traitée physiologiquement par la cornée pour informer un point de vue géométrique à la rétine.

La photographie et la stéréoscopie sont des procédés qui, dans leur fabrication, présupposent une certaine connaissance du fonctionnement (géométrique ou physiologique) de la perception oculaire. En se basant sur le comportement ondulatoire de la lumière et sur l’absence d’une lentille convergente, la méthode holographique de production d’image est envisagée, à l’inverse, comme un décentrement du modèle organisé du « point de vue » humain. Elle s’oppose à la conception de Marshall McLuhan des médias « prolongeant » le corps humain[12]. La méthode holographique consiste à penser la matérialité de la lumière, avant toute forme de filtrage géométrique, par un système dioptrique[13]. Elle adopte au contraire une perception spectrale (« Phantom perspective ») en rapportant le médium lumineux non plus à une série convergente de faisceaux linéaires mais à un spectre de fréquences dont il s’agit d’imprimer les traces sur un motif interférentiel. C’est un certain comportement physique de la lumière qui se laisse apercevoir. Aud Sissel Hoel précise, à propos de cette perspective spectrale, qu’elle se rapporte « à la capacité des images produites par les machines à dépasser l’échelle humaine, en rendant compte d’événements qui échappent à la sensibilité humaine[14]. »

Si la « méthode holographique » exige de se départir de l’idée de point de vue anthropomorphique, nous comprenons qu’elle puisse difficilement être assimilée à une proposition de photographie en relief – à l’instar de la stéréoscopie. Elle souligne au contraire un dépassement du système dioptrique de la photographie ; ce dernier apparaissant comme une délimitation oculocentrique qui réduit la matérialité de la lumière aux lignes idéalisées de l’optique géométrique.

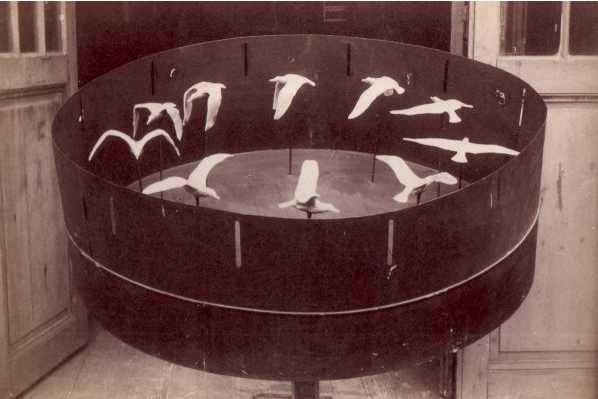

C’est précisément avec ce sentiment de limitation géométrique qu’Étienne-Jules Marey se débattait dans ses recherches photographiques du mouvement. Devant les silhouettes planes, il redoubla les points de vue sous les angles cardinaux à la manière de Muybridge ; il s’essaya même sans conviction à la stéréoscopie. Ce fut finalement par les moyens de la sculpture scientifique qu’il parvînt, à son époque, à analyser le plus complètement un vol d’oiseau par trois séries d’objets, dont un zootrope [Figure 4][15]. Les propositions sculpturales de Marey soulignent l’idée d’une information plastique du mouvement que la projection géométrique de la photographie n’était pas en mesure de complètement capturer.

Ce rapprochement analytique de la sculpture scientifique et de l’holographie rappelle qu’une voluminosité du référent reste le champ aveugle de l’œil photographique. Elle idéalise son observateur en l’immobilisant sur un point de vue fixe et partiel[16]. Le supplément d’information ainsi véhiculé par cette voluminosité de l’image holographique redonne du relief non seulement au modèle (comme le fait la stéréoscopie qui n’est qu’une impression de relief) mais également au corps réel du spectateur qu’il localise dans l’espace élargi de sa perception. L’» holographie » soutient ce même geste scientifique que la sculpture chez Marey : la méthode holographique joue une fonction heuristique, celle de la reproduction d’un relief par la reconstitution de cette marge de liberté à se mouvoir avec l’objet.

Les premières applications militaires : la computation analogique des premiers hologrammes comme imagerie radar

Dans les années 1960, les premières applications du laser permettent de réaliser les premiers hologrammes. L’émission du laser offre la possibilité de produire un rayonnement cohérent[17], indispensable à la méthode holographique. Le 3 avril 1964 est exposé le premier hologramme dans le cadre d’un symposium organisé à Washington par l’Optical Society of America [Figure 5], devant une audience de physiciens et d’ingénieurs en optique.

Le contexte spécifique de la fabrication de ce premier hologramme par Emmett Leith et Juris Upatnieks vers la fin de l’année 1963 n’est pas celui de l’imagerie scientifique mais du développement d’un nouveau type d’imageur radar. Ses deux créateurs ignoraient la méthode holographique de Gabor en matière de visualisation interférentielle à l’échelle microscopique et leur qualité en tant que premiers « holographistes » relève d’une application auxiliaire à leur domaine d’ingénierie militaire. Leith est alors ingénieur responsable en électronique depuis 1953 à la Willow Run Laboratory (Université du Michigan, Détroit)[18]. Il y a la charge de développer une nouvelle technologie d’imagerie radar à synthèse d’ouverture (en anglais Synthetic Aperture Radar, SAR) à des fins de télédétection et de visualisation d’un territoire pour le département de la défense américaine.

Ce premier hologramme est une transposition de leurs recherches sur des innovations d’imageur radar aux proportions d’un jouet miniature. Ce type de radar consiste en effet à produire un « hologramme » d’un terrain à partir d’une opération de balayage aérien en s’appuyant sur les principes de l’interférence des ondes électromagnétiques et de l’effet Doppler. Une surface photosensible permet de recueillir un moulage des données de ces rayonnements radar afin de les traduire en images visibles par l’œil humain. Son avantage stratégique est d’être moins sujette aux aléas météorologiques, comme la photographie aérienne. Cette technologie d’imagerie radar parvenait à accomplir à la juste échelle la fameuse fable de Jorge Luis Borges : cette carte idéale de l’empire recouvrant l’intégralité de son territoire[19].

Transposée dans la science-fiction, cette cartographie holographique est mise en scène comme une interface de contrôle total. Dans la séquence du briefing d’Avatar (James Cameron, 2009) [Figure 6], elle sert de support visuel pour exposer les mots d’ordre de l’administrateur de l’organisation d’exploitation des ressources. Si elle permet de visualiser une réalité du terrain par un surplomb contemplatif, son interface confère une maitrise sur l’image afin de prévenir le déroulement programmé de l’opération militaire.

Si la surface du moniteur vidéo relate une information observable des opérations en cours, le moniteur holographique de cette séquence simule une élaboration a priori d’une opération, réduisant le territoire à cette surface tridimensionnelle intégralement contrôlable, comme une surface programmable. Il s’agit de visualiser les solutions avant leurs exécutions. Ici, la mise en scène du dispositif de surveillance militaire par les industries culturelles de l’» Entertainment »[20] n’est qu’une démonstration de ces imageries capables de « poursuivre » la guerre par tous les moyens.

La méthode holographique s’entend dans un tel contexte militaire comme une interface privilégiée qui met à disposition de son opérateur un contrôle intégral du territoire. Devant cet afflux de données électromagnétiques traitées simultanément par réaction photochimique, l’application de la « méthode holographique » peut alors être considérée de la même manière qu’une méthode de computation analogique. C’est à cette époque une solution optimale au moment où les calculateurs numériques n’étaient pas encore en mesure d’assimiler autant d’informations dans leurs calculs séquentiels. Bien plus qu’une technologie de captation et de visualisation, l’hologramme, dans cette technologie d’imageur radar, était examiné comme un « processeur optique » capable d’opérer par sa réaction photochimique une analyse spectrale de l’intégralité des ondes collectées par le principe d’interférence des signaux radars[21]. L’application de la « méthode holographique » par le SAR avait donc la prétention de perfectionner le moniteur radar en traitant l’image spectrale d’un territoire selon une méthode de détection, d’analyse et de visualisation de haute résolution.

L’essor d’une culture irisée : esquisse des logiques biosécuritaires de l’holographie contemporaine

Dans un contexte marqué par la Guerre froide, si un spectre hantait l’utilisation militaire de l’application de la méthode holographique dans un imageur radar, c’était celui du communisme et de son invasion potentielle. Elle participait aux préoccupations de surveillance militaire et de supervision totale du territoire américain[22]. Bien plus qu’une simple technique de visualisation spectaculaire, elle contribuait à reconfigurer son opérateur en une entité paranoïaque, perpétuellement en état d’alerte. Issu de ce premier foyer militaire, l’hologramme se diffuse, à partir des années 1980, dans la culture visuelle du capitalisme tardif, généralisant une méfiance croissante à mesure qu’elle se déploie dans des stratégies de sécurité économique et administrative.

L’engouement pour l’holographie déborda rapidement le cadre de l’ingénierie militaire. À partir des années 1970, la scène artistique de la contreculture américaine s’empara des nouvelles technologies, accordant une place particulière à l’holographie. Dans Expanded Cinema,Gene Youngblood[23] l’imaginait avec enthousiasme comme l’avenir du cinéma. La figure méconnue de Lloyd Cross s’efforça, dans l’esprit du « Do it Yourself » promu par le Whole Earth Catalog,de populariser sa pratique en la rendant accessible à tous[24]. Cet intérêt pour l’holographie stimula de nombreux artistes de cette génération, parmi lesquels Margaret Benyon, Harriet Casdin-Silver, Paula Dawson[25], Michael Snow[26] ; ainsi que des artistes plus récents, comme Philippe Boissonnet[27] et James Turell, en 2017, avec sa série Piece of Light. Sur le plan scientifique, la méthode holographique proposait un mode de visualisation échappant à un point de vue strictement anthropomorphique. En tant que médium artistique, l’holographie, par ses multiples explorations, réévalue notre appréhension géométrique de l’espace pour intégrer un large spectre de points de vue dans la matérialité même de l’image.

Les grands laboratoires de photographie se saisissent de l’engouement pour produire des films et plaques holographiques : Polaroid Corp. en 1968 avec « l’hologramme arc-en-ciel » de l’ingénieur Stephen Benton ; Ilford, Eastman Kodak et Agfa-Gevaert suivent respectivement en 1968, 1973 et 1977. Toutefois, la pratique populaire de l’holographie se marginalisa à partir des années 1980, accompagnant un déclin industriel de la production de ces supports. Loin d’avoir disparu, l’holographie connut un développement dans des usages commerciaux et sécuritaires, qui se disséminent à partir des années 1980 sous la forme de ces petits hologrammes dans notre quotidien. Ce sont des hologrammes à moindres frais qui apparaissent à partir de la fin des années 1980 sur les cartes de crédit, sur le papier-monnaie dès les années 1990, puis sur les pièces d’identité, les visas et les permis de conduire autour de l’an 2000. Sean F. Johnson insiste sur un marché international de l’hologramme de sécurité à moindre coût qui prospère depuis la fin des années 1990, avec un étiquetage des produits susceptibles d’être contrefaits comme l’alcool ou les billets de concert[28].

Ces images irisées remplissent une double fonction : sur les emballages, elles authentifient visuellement l’arbitraire de leur valeur d’échange tout en étant une réponse envers la menace de sa falsifiabilité. Sur nos papiers d’identité, ces irisations ajoutent un supplément de garantie étatique, toujours plus exigeante des moyens de leurs productions, tout en étant une réponse envers leur contrefaçon. Si, à première vue, ces nouveaux usages décentralisés de l’holographie visent à garantir une circulation légale et sécurisée des biens et des personnes, ils reflètent également des politiques étatiques et territoriales qui, en durcissant les protocoles de contrôle, participent au resserrement d’une gestion des illégalismes inhérents à la mondialisation économique.

Il suffit d’ouvrir son propre passeport pour voir ces reflets irisés qui garantissent l’authenticité de nos identités. Bien plus qu’une liste d’informations personnelles, c’est ce papier nacré qui réassigne notre individualité à une production sérielle et infalsifiable. L’imagerie holographique étant devenue une modalité d’accès, elle participe à cette systématisation du fichage biométrique, autrefois réservé à la délinquance. Depuis les années 1980, le capitalisme se caractérise par l’expansion systématique de la paranoïa et par un resserrement diffus de la vigilance dans des opérations quotidiennes. Le passeport, en tant que moyen d’identification garanti par l’État, préexiste à ces développements, mais la généralisation du passeport biométrique dans les années 2000 ne se résume pas à un simple tour de vis administratif pour répondre au péril terroriste, même si ce dernier a nourri une psychose sociale en Occident depuis le 11 septembre 2001. Si nous n’avons jamais consenti à autant de contrôle de nos signes distinctifs, c’est qu’il s’aligne aujourd’hui au « principe sécurité » que Frédéric Gros décrit dans les sociétés contemporaines[29] : la précaution des fouilles de nos sacs, la traçabilité de nos identités, la régulation des flux de circulation.

Un tel milieu social produit une éthologie des regards selon le modèle de l’œil vigilant. La généralisation des hologrammes devient ainsi une matérialisation des stratégies biosécuritaires, accompagnant l’émergence d’un réalisme capitaliste qui se définit comme une gestion anticipée du désastre. Les prospections enthousiastes de la science-fiction ne sont jamais loin des récits eschatologiques[30]. Bien plus qu’une simple garantie pour l’État, l’hologramme de sécurité devient l’ombre portée de cette vaste entreprise mondiale d’encryptage des subjectivités. Il résulte de la transformation de la méthode holographique, initialement utilisée pour la visualisation scientifique ou la surveillance militaire du territoire, en un outil politique de contrôle social. Ce que Gilles Deleuze appelle la « société de contrôle »[31] désigne un mode de surveillance qui ne s’exerce plus sur les corps disciplinés mais opère une gestion de la perception [« perception management »[32]] de nos doublures spectrales. À l’instar d’une matrice de calcul analogique qui décompose un signal, ce mode de contrôle opère sur l’espace physique, en fonction d’une fréquence, des conduites vigilantes du regard et de la répartition des flux de circulation.

Conclusion

Si les hologrammes de Méta nous fascinent tant, c’est parce qu’ils rejouent le « mythe directeur de l’invention du cinéma » qu’André Bazin identifiait déjà dans l’Ève future de Villiers de l’Isle-Adam. Ils incarnent cette même « chair transparente miraculeusement photochromée »[33], poursuivant ce même vœu téléologique d’un « réalisme intégral » où toute frontière entre l’image et la réalité semble abolie. En ce sens, l’hologramme nous apparaît comme un terme générique représentant l’enthousiasme d’une téléonomie spéculative de nos moyens techniques de visualisation. Cependant, cette exploration historique de l’holographie relève également une tension liée à sa provenance militaire : une trajectoire opérationnelle de contrôle sous-tend cette fantasmagorie culturelle et artistique qui captive notre culture visuelle contemporaine.

Dès ses premières applications, conçues pour répondre aux exigences de l’armée américaine face à la menace du bloc de l’Est, la méthode holographique s’employait à renforcer la reconnaissance et la surveillance intégrale du territoire. Elle fonctionnait alors comme un outil de calcul destiné à sonder et anticiper le spectre d’une invasion « imminente ». Cette provenance militaire assigne son spectateur à un rôle de vigie, chargé de la « vérification optique d’un fonctionnement purement technique » dans le déroulement du théâtre des opérations. En ces termes, l’hologramme reprend exactement la définition du « visuel » proposée par Serge Daney[34]. L’imagerie holographique émerge d’un aménagement militaire de la perception pensé pour opérer à une échelle de plus en plus resserrée : elle précalcule et pilote la visualisation de son opérateur.

Thomas Elsaesser résume notre culture visuelle contemporaine en ces termes : « les technologies de l’image d’aujourd’hui ne sont pas des moyens d’assistance à la vue, qu’il s’agisse de choses réelles ou imaginaires, mais des technologies de sondage et de pénétration. »[35] Cette observation s’applique particulièrement aux hologrammes de sécurité aujourd’hui omniprésents. Issus d’une provenance militaire, ces imageries se sont progressivement répandues pour répondre aux logiques de biosécurité et de régulation des flux des individus et des biens. Ce qui n’était au départ qu’une technique d’imagerie radar destinée à identifier une potentielle présence ennemie s’est transformée en un mode de surveillance généralisé et disséminé.

La valeur esthétique ou expressive des hologrammes, cultivée par ses pratiques artistiques et contre-culturelle, semble avoir été depuis détournée au profit d’un usage pragmatique et opérationnel. Ces reflets irisés font désormais du spectateur leur principal « sujet » d’expérience. Loin de se limiter à un simple effet de lumière, les hologrammes de sécurité reflètent une époque où la vigilance et la régulation ne se contentent pas de s’exercer sur les corps, mais modèlent et anticipent les conduites du regard.

La méthode holographique, bien qu’enveloppée dans une fantasmagorie technologique idéaliste d’un « réalisme intégral », peut également être pensée comme une ouverture critique du regard vers un champ de bataille où s’exercent déjà ces logiques de contrôle. Toutes ces imageries irisées d’aujourd’hui nous incitent à examiner ce champ aveugle où s’organise une matérialité hybride de nos images, celle d’un monde de science et de fiction capable de contrer ce contrôle du visuel. Si l’hologramme nous contrôle, ses pratiques artistiques offrent également la possibilité d’investir un contre-champ : celui de visibiliser un environnement saturé d’images spectrales, où se rejoue la ligne de démarcation entre la réalité et notre culture visuelle. En relevant cette culture d’images flottantes, aussi insaisissables que nos ombres, l’hologramme pourrait devenir un outil critique, capable de faire vaciller ce manège autour duquel nous ne cessons de tourner de l’œil.

Bibliographie

Barthes Roland, « Diderot, Brecht, Eisenstein », Écrits sur le théâtre, Paris, Points, 2015.

Barjavel René, Cinéma total : essai sur les formes futures du cinéma, Paris, Denoël, 1944, 110 p.

Bazin André, « Le Mythe du cinéma total » Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, 1985, 372 p.

Borges Jorge Luis, » De la rigueur de la science », L’auteur et autres textes, Paris, Gallimard, 1982 [1946].

Daney Serge, « Montage obligé », Devant la recrudescence des vols de sacs à main : cinéma, télévision, information 1988-1991, Lyon, Aléas éditeur, 1991.

Deleuze Gilles, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, 1972-1990, Paris, Éditions de Minuit (collection Reprise), 1990.

Dupont Bernard, Photographie des couleurs versus photographie en couleur, 17/05/2019. [vidéo en ligne] https://webtv.univ-lille.fr/video/10301/photographie-des-couleurs-versus-photographie-en-couleur-. Consulté le 15/04/2024.

Elsaesser Thomas, « The “Return” of 3-D: On Some of the Logics and Genealogies of the Image in the Twenty-First Century », Critical Inquiry, vol. 39, no 2, 2013, pp. 217-246.

Farocki Harun, « Phantom Images », Public, no 29, 1 janvier 2004.

Fisher Mark, Le réalisme capitaliste : n’y a-t-il aucune alternative ?, traduit par Julien Guazzini, Genève, Paris, Entremonde (collection » Rupture »), 2018.

Gabor Dennis, Bragg William Lawrence, « Microscopy by reconstructed wavefronts », Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, vol. 197, no 1051, janvier 1997, pp. 454-487.

Geoghegan Bernard Dionysius, « An Ecology of Operations: Vigilance, Radar, and the Birth of the Computer Screen », Representations, vol. 147, no 1, 1 août 2019, pp. 59-95.

Gros Frédéric, Le principe sécurité, Paris, Gallimard (collection NRF essais), 2012.

Hoel Aud Sissel, « Operative Images. Inroads to a New Paradigm of Media Theory » dans Luisa Feiersinger, Kathrin Friedrich, Moritz Queisner (dir.), Image – Action – Space. Situating the Screeen in Visual Practice, Berlin, De Gruyter, 2018, pp. 11-28.

Johnston Sean, Holograms: a Cultural History, Oxford, Oxford University Press, 2016, 257 p.

Johnston Sean F., « Absorbing New Subjects: Holography as an Analog of Photography », Physics in Perspective, vol. 8, no 2, 1 mai 2006, pp. 164-188.

Johnston Sean F., Holographic Visions: a history of new science, Oxford-New York, Oxford University Press, 2006, 518 p.

Johnston Sean F., « From white elephant to Nobel Prize: Dennis Gabor’s wavefront reconstruction », Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, vol. 36, no 1, 2005, pp. 35-70.

Lenoir Timothy, Caldwell Luke, The military-entertainment complex, Cambridge (Massachusetts), London, Harvard university press (collection MetaLABprojects), 2018.

McLuhan Marshall, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme, traduit par Jean Paré, Paris, Mame / Seuil (collection Points Essais), 2000, 404 p.

Marey Étienne-Jules, Développement de la méthode graphique par l’emploi de la photographie, Paris, G. Masson, 1884.

Popper Frank, L’art à l’âge électronique, Paris, Hazan, 1993.

Rioux Gilles, « Michael Snow : holographe / Michael Snow, Holographer », Vie des arts, 31(123), 1986. pp. 26–29.

Saxby Graham, The Science of Imaging: an Introduction, Boca Raton, London, New York, CRC Press, 2010, 370 p.

Schröter Jens, 3D: History, Theory, and Aesthetics of the Transplane image, traduit par Brigitte Pichon et Dorian Rudnytsky, New York, London, Bloomsbury (collection International texts in critical media aesthetics), 2014, 484 p.

Taylor P. M., « Perception Management and the “War” Against Terrorism », Journal of Information Warfare, vol. 1, no 3, 2002, pp. 16-29.

Tortajada Maria, « La forme du mouvement. Marey ou la sculpture scientifique », Nouvelle revue d’esthétique, vol. 31, no 1, 2023, pp. 123-140.

Youngblood Gene, Expanded Cinema: Fiftieth Anniversary Edition, 1re éd., New York, Fordham University Press, 2020.

[1] George Lucas avait déjà mis en scène une projection holographique dans son premier film d’anticipation THX 1138 en 1971. C’est à ma connaissance le premier exemple cinématographique d’une technologie de projection holographique.

[2] Ces écrans autostéréoscopiques, tels que celui de la Nintendo 3DS sortie en 2011, permettent de produire des effets de relief sans nécessiter le port de lunettes stéréoscopiques. Pour quelques exemples plus récents d’entreprises développant des dispositifs de visualisation en relief, voir : https://lookingglassfactory.com ; https://www.lightfieldlab.com ; https://hypervsn.com ; https://ikininc.com/ ; https://www.holotronica.com ; https://protohologram.com ; https://axiomholographics.com ; [tous les liens de l’article ont été consultés le 09/05/2025].

[3] The Metaverse and How We’ll Build It Together — Connect 2021. Méta. [en ligne] Youtube.com, 28/10/2021, URL : https://www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8.

[4] Harun Farocki, « Phantom Images », Public, no 29, 1 janvier 2004.

[5] Selon la définition du CNRTL, la parallaxe est l’» [i]ncidence du changement de position de l’observateur sur l’observation d’un objet ». En d’autres termes, l’effet de parallaxe de l’holographie repose sur l’intégration dans son image d’une multiplicité d’angles de vue possibles que le changement de position de son observateur pourrait voir.

[6] Graham Saxby, The Science of Imaging, an Introduction, Boca Raton, London, New York, CRC Press, 2010, p. 196.

[7] Ce comportement se devine par la diffraction et l’interférence qui contredisent la conception corpusculaire et géométrique de la lumière naturelle, proposée par Newton. Thomas Young est le premier à mettre en évidence en 1801, par l’expérience de ses fentes, un comportement ondulatoire de la lumière naturelle.

[8] Dennis Gabor et William Lawrence Bragg, « Microscopy by reconstructed wave-fronts », Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, vol. 197, no 1051, janvier 1997, pp. 454‑487. Sean F. Johnston, « From white elephant to Nobel Prize: Dennis Gabor’s wavefront reconstruction », Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, vol. 36, no 1, 2005, pp. 35‑70.

[9] Gabriel Lippmann (1845-1921) est un physicien franco-luxembourgeois qui fut nobelisé en 1908 pour son procédé de la « photographie interférentielle » capable de figer le spectre visible des couleurs sur une surface photosensible. Bernard Dupont décrit le procédé comme une « photographie des couleurs » qui se distingue de la « photographie en couleurs » ayant recourt à des filtres ou des colorants. Photographie des couleurs versus photographie en couleur, 2019, URL : https://webtv.univ-lille.fr/video/10301/photographie-des-couleurs-versus-photographie-en-couleur [consulté le 29/01/2025].

[10] Jens Schröter, 3D: History, Theory, and Aesthetics of the Transplane Image, New York, London, Bloomsbury, 2014, p. 283. Les traductions ont été générées par DeepL, avec relecture personnelle.

[11] Sean F. Johnston, « Absorbing New Subjects: Holography as an Analog of Photography », Physics in Perspective, vol. 8, no 2, 1 mai 2006, pp. 164‑188.

[12] Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme, Paris, Mame, Seuil, 2000.

[13] La dioptrique est la partie de l’optique qui s’intéresse aux phénomènes de réfraction de la lumière. Elle est aussi l’adjectif avec lequel Roland Barthes désigne les « arts » coordonnés par le principe d’un découpage géométrique du regard spectatoriel (le théâtre, le cinéma, la peinture, la littérature…). Voir Roland Barthes, « Diderot, Brecht, Eisenstein », Écrits sur le théâtre, Paris, Points, 2015.

[14] Aud Sissel Hoel, « Operative Images. Inroads to a New Paradigm of Media Theory », dans Luisa Feiersinger, Kathrin Friedrich et Moritz Queisner (dir.), Image – Action – Space. Situating the Screeen in Visual Practice, Berlin, De Gruyter, 2018, p. 13.

[15] Maria Tortajada, « La forme du mouvement. Marey ou la sculpture scientifique », Nouvelle revue d’esthétique, vol. 31, no 1, 2023, pp. 123‑140.

[16] Voir Jens Schröter, 3D, op. cit., p. 35. L’auteur rapproche cette exclusion d’un « planocentrisme » pour la facilité du plan à être visible d’un seul coup d’œil de la part d’un observateur.

[17] La technologie laser émet un rayonnement synchronisé spatialement et temporellement sur une seule longueur d’onde visible ou non, par exemple le rouge.

[18] Sean F. Johnston, Holographic Visions: a History of New Science, Oxford, Oxford University Press, 2006. pp. 78-119. ; Sean Johnston, Holograms: a Cultural History, Oxford, New York, Oxford University Press, 2016, pp. 64-82.

[19] Jorge Luis Borges, » De la rigueur de la science », L’auteur et autres textes, Paris, Gallimard, 1982 [1946], p. 199.

[20] Timothy Lenoir, Luke Caldwell, The Military-entertainment Complex, Cambridge (Massachusetts), London, Harvard University Press, 2018.

[21] La plaque holographique est comparable à une matrice de calcul sur laquelle on vient appliquer physiquement une transformée de Fourier par le principe d’interférence afin de décomposer un signal quelconque (une courbe variant dans le temps) en une série de fréquences sinusoïdes, elles-mêmes réparties en fonction de leurs valeurs d’amplitude et de phase. C’est cette opération mathématique qui permet de déterminer le spectre fréquentiel d’un signal.

[22] Bernard Dionysius Geoghegan, « An Ecology of Operations: Vigilance, Radar, and the Birth of the Computer Screen », Representations, vol. 147, no 1, 1 août 2019, pp. 59‑95.

[23] Gene Youngblood, Expanded Cinema: Fiftieth Anniversary Edition, 1re éd., New York, Fordham University Press, 2020. Le dernier chapitre de l’ouvrage est consacré à l’holographie.

[24] Voir aussi la figure de Lloyd Cross dans Sean F. Johnston, Holograms, op. cit., pp. 121-132.

[25] Pour un panorama de l’holographie artistique et un tour d’horizon des artistes-holographistes, je renvoie vers le chapitre consacré à l’art holographique dans Frank Popper, L’Art à l’âge électronique, Paris, Hazan, 1993. pp. 36-53. Parmi les holographistes mentionnés, l’ouvrage permet de mesurer la diversité des propositions artistiques développées entre les années 1970 et le début des années 1990 : outre les travaux des trois autrices déjà évoquées, on peut citer les installations de Dieter Jung, du duo Michael Wenyon & Susan Gamble, Rudie Berkhout, Georges Dyens, Douglas Tyler, Pascal Gauchet, Brigitte Burgmer, Philippe Boissonnet, John Kaufman, Doris Vila et Carl Fredrik Reuterswäld.

[26] Dans le cadre de l’Expo 87 à Vancouver, Michael Snow propose une installation holographique nommée Image spectrale. Voir GillesRioux, « Michael Snow : holographe / Michael Snow, Holographer », Vie des arts, 31(123), 1986, pp. 26–29.

[27] Je renvoie au site internet de l’artiste pour de la documentation sur ses installations holographiques : https://philippeboissonnet.com [en ligne].

[28] Sean F. Johnston, Holographic visions, op. cit., p.386.

[29] Frédéric Gros, Le principe sécurité, Paris, Gallimard, 2012.

[30] Sur le réalisme capitaliste comme récit eschatologique, je renvoie vers l’ouvrage de Mark Fisher, Le réalisme capitaliste : n’y a-t-il aucune alternative ?, Genève, Paris, Entremonde, 2018.

[31] Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, 1972-1990, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, pp. 240-247.

[32] P. M. Taylor, « Perception Management and the “War” Against Terrorism », Journal of Information Warfare, 2002, vol. 1, no 3, pp. 16‑29.

[33] Citation de Villiers de l’Isle-Adam dans André Bazin, « Le Mythe du cinéma total », Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, 1958, p. 23. Voir aussi René Barjavel, Cinéma total : essai sur les formes futures du cinéma, Paris, Denoël, 1944.

[34] Serge Daney, « Montage Obligé », Devant la recrudescence des vols de sacs à main : cinéma, télévision, information 1988-1991, Lyon, Aléas éditeur, 1991, pp. 192-193.

[35] Thomas Elsaesser, « The “Return” of 3-D: On Some of the Logics and Genealogies of the Image in the Twenty-First Century », Critical Inquiry, vol. 39, no 2, 2013, pp. 217‑246.