Ingrid Luquet-Gad

« Incorporez-vous ! » Les jeunes artistes des années 2010 face à l’abstraction financière

Résumé

Le capitalisme financier pose aux artistes un problème formel : comment se saisir de cette nouvelle donne aussi volatile qu’incompréhensible ? À la stratégie de la visualisation dans les années 2000 succède celle de l’incorporation des années 2010 : des collectifs d’artistes, grandis dans le sillage de la crise économique de 2008 – les « jeunes artistes incorporés » – bricolent leurs variantes micropolitiques du modèle entrepreneurial. Aujourd’hui, cette parenthèse historique met en lumière l’impasse des modèles uniques face à l’abstraction globale : l’opposition frontale est illusoire et dissolution ironique demeure imperceptible.

Mots-clés

Capitalisme financier, médias tactiques, art post-internet, art incorporé, visualisation des données

Référence électronique pour citer cet article

Ingrid Luquet-Gad, « ‘Incorporez-vous !’ Les jeunes artistes des années 2010 face à l’abstraction financière », Images secondes [En ligne], 04 | 2024. URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2024/12/incorporez-vous-les-jeunes-artistes-des-annees-2010-face-a-labstraction-financiere/

Introduction

Dès la fin des années 1980, les mutations de la sphère économique – l’expansion du commerce international, le désengagement des États nations face à des institutions financières supranationales ainsi que le développement rapide des télécommunications – engendrent d’indéniables effets au sein des formes d’expression culturelles. Fredric Jameson s’en fait l’écho dans son ouvrage phare Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (1991), qui décrit comment la dédifférenciation des sphères économiques et culturelles engendre l’avènement d’un espace réifié à l’échelle mondiale. En conclusion, le critique littéraire américain anticipe sur le XXIe siècle qui s’annonce de toutes parts : il évoque la finance, dont « le libre jeu de l’automation et de la fongibilité malléable1 » succède à « la friction, la résistance, l’effort des premiers moments2 », c’est-à-dire le règne d’une abstraction interchangeable remplaçant les débuts éminemment matériels du capitalisme industriel dont les usines et les chaînes de production pouvaient encore être sabotées frontalement. Jameson discute alors l’hypothèse d’une nouvelle périodisation qui pourrait, dans un futur proche, venir remplacer le « capitalisme tardif » [Late Capitalism] qu’il vient pourtant tout juste d’énoncer. À sa suite, le critique postmoderne japonais Akira Asada radicalise le concept jamesonien, qu’il remplace par celui de « capitalisme infantile3 » [Infantile Capitalism] pour mieux témoigner de l’effet de rupture de la finance. La transformation totale de l’espace-temps que celle-ci engendre est en effet telle qu’elle inaugure une nouvelle ère, plutôt qu’un autre stade de l’évolution du capitalisme. Dès lors, ce capitalisme est dit infantile, car les possibilités d’imaginer un dehors s’amenuisent, puisque « tout le monde est né dedans, le tient pour acquis et n’a jamais connu autre chose4 ».

Les périodisations de Jameson ou d’Asada sont formulées à une époque où l’emprise de la finance sur les sphères sociales et culturelles commence tout juste à se manifester. Cet article y revient pour proposer une étude de la manière dont les artistes, à leur tour, se sont confrontés à ses effets, dès le début de ses manifestations sur le réel. Ainsi, il s’agira également de revenir aux années 1990-2010, ce moment charnière durant lequel la financiarisation du réel est en marche, tout en demeurant pareillement suspendu entre une progression partielle du capitalisme (Late Capitalism) et une naturalisation de la finance comme chronopolitique et biopouvoir (Infantile Capitalism). Une génération d’artistes se constitue à ce moment et s’interroge sur les moyens dont elle dispose, tant au niveau des formes de représentation que de l’organisation de la sociabilité, pour témoigner de la nouvelle donne, et ce, sans se contenter d’outils anachroniques, élaborés en d’autres temps et contextes.

La spéculation financière correspond à une opacité nouvelle : ses effets délétères, causés par la dette ou les crises, produisent des conséquences tangibles, dont les mécanismes eux-mêmes demeurent invisibles et souvent incompréhensibles. Pour cette raison, l’une des premières réponses de la part des artistes, dès les années 1990, consiste à chercher des représentations, ou des formes figuratives, permettant de rendre compte d’une nébuleuse abstraite. Celle-ci, en effet, échappe souvent aux stratégies critiques précisément parce qu’elle demeure insaisissable. Par la suite, au cœur des années 2010, une seconde réponse est formulée, qui intègre cette fois aussi les formes organisationnelles du monde de l’art. Parce qu’elle est plus tardive et émane cette fois de la génération « née dedans », elle témoigne aussi de l’extension de la financiarisation du réel. Cette génération, en effet, est pleinement consciente que les logiques marchandes infiltrent toutes les sphères de l’existence, l’art et ses institutions y compris. Les jeunes artistes dits « incorporés » délaissent alors l’institution hypocrite pour opérer depuis l’intérieur de la totalité : ils optent pour des modèles entrepreneuriaux bricolés, collectifs et à échelle réduite, dont le caractère mimétique permet de faire advenir une distorsion subjective de rouages autrement impersonnels et implacables.

L’approche que nous adopterons dans cet article correspond à une histoire de l’art récente, qui rassemble plusieurs nébuleuses d’artistes et de collectifs proches des Médias tactiques (Tactical Medias) des années 1990-2000 et de l’art post-internet des années 2010. Nous nous fonderons plus particulièrement sur deux cartographies d’artistes identifiées par la chercheuse Rita Raley et le critique Brian Droitcour au tournant des années 2010, respectivement en 2009 et en 2014 – c’est-à-dire dans le sillage de la crise financière de 2008. Tout se passe comme si, à ce moment charnière, les arts visuels trouvent face à la finance leur justification dans une activité de représentation : rendre moins opaque, moins liquide, moins fluctuant un réel qui glisse hors de la compréhension depuis les années 1990. Nous verrons que les formes que prend cette représentation – plus exactement définie comme « traduction » ou « visualisation » – partent des graphiques, calculs et autres cadrans pour s’acheminer vers une approche plus pop-culturelle incluant les superhéros et les mèmes du Web 2.0. Cette histoire récente se clôt avec la désillusion de ces jeunes artistes autour des années 2016-2017, qui est formulée comme un constat d’échec. L’effet d’un nouveau sujet a disparu et les artistes font retour à des formes artistiques héritées, conçues comme un refuge salutaire malgré leur anachronisme.

Cette parenthèse historique, qui accompagne le capitalisme financier hautement mondialisé, concerne cependant majoritairement de jeunes artistes occidentaux, et de façon plus restrictive encore, basés à New York. La raison en est simple : pour que la spéculation financière, par essence abstraite et insaisissable, puisse devenir un sujet pour les artistes, encore faut-il que certains signes extérieurs se présentent malgré tout, aussi partiels ou insatisfaisants soient-ils. New York, Wall Street, les immeubles de bureau vitrés et, par la suite, les mouvements de protestation comme Occupy Wall Street et l’occupation du parc Zuccotti jouxtant le quartier d’affaires, tous ces lieux fournissent ces prémisses visuelles à partir desquelles les artistes vont œuvrer. C’est enfin l’un des derniers moments où le récit de l’histoire de l’art demeure dicté, et surtout écrit, depuis un unique centre de gravité américain : comme si l’échec à traduire la totalité de la spéculation financière mondiale devait mener à l’actuel éclatement du monde de l’art en scènes polycentriques et en temporalités asynchrones.

La disruption tactique de la vie quotidienne

L’approche du paradigme financier selon le prisme de l’« incorporation » et de l’« art incorporé » trouve ses prémisses dans les Médias tactiques. Le terme éclot au milieu des années 1990 pour désigner une nébuleuse de projets disparates situés entre l’art et l’activisme. Ceux-ci ont en commun de prendre la forme d’interventions ponctuelles et spectaculaires dans l’espace public, qu’il s’agisse du tissu urbain ou des réseaux médiatiques. Cette « disruption créative de la vie quotidienne5 » entend toucher le plus grand nombre, et à cette fin, investit des médiums divers – de l’affichage sauvage à l’installation publique, du détournement de logos à l’infiltration d’émissions télévisuelles.

En 1997, les activistes et théoriciens d’internet Geert Lovink et David Garcia partagent leur manifeste « The ABC of Tactical Media » via la liste de diffusion nettime.org. Ils établissent que les Médias tactiques se distinguent des médias hérités en ce qu’ils « ne sont jamais impartiaux car ils [y] participent toujours6 », reprenant pour cela le vocabulaire, l’esthétique et les usages du flux d’information. Nous apercevons d’ores et déjà l’une des caractéristiques de la future incorporation en l’absence même d’une financiarisation du réel, soit l’intégration mimétique à un espace total. Les premiers constats d’un tel espace, dénué de coutures et privé de zones d’ombre, ont été formulés pour le champ de la culture par Fredric Jameson en 1991, puis élargis comme constat économico-politique par Michael Hardt et Antonio Negri en 20007.

Une autre approche coexiste durant ces mêmes années : celle-ci tente de se faire l’écho des transformations économiques par des formes héritées du monde de l’art institutionnel du XXe siècle. Ainsi, plusieurs œuvres observent et répertorient les signes et symboles du monde de l’entreprise par la performance, le happening, la photographie documentaire avec des échos récurrents à l’ « esthétique d’administration » définie par Benjamin H. D. Buchloh en 19898. Un certain nombre d’entre elles ont été archivées par l’artiste Aleksandra Mir puis publiées avec le concours du critique d’art John Kelsey dans le livre d’artiste Corporate Mentality, qui répertorie une quarantaine de projets menés de 1995 à 2001. Les auteurs entendent se faire l’écho d’une tendance partagée, à savoir « un spectre divers d’artistes qui prennent l’entreprise comme lieu, matériau et sujet de leur travail9 », parmi lesquels Carey Young, SUPERFLEX, Daniel Pflumm, Claude Closky ou Matthieu Laurette.

Bien que la plupart de ces projets adoptent aussi l’infiltration comme méthode de travail, son application demeure cantonnée à un objet d’observation précis, circonscrit au sein d’un espace-temps spécifique. L’entreprise correspond le plus souvent à un quartier spécifique, à l’image des bureaux du centre-ville de Los Angeles pour la performance Suit for Standing (1997) de Christopher Tremblay, ou encore la centrale d’Umeå en Suède dans le cas du logo Power Flower (1999) de Peter Persson. L’ouvrage Corporate Mentality inclut le monde de la finance10 qui cependant demeure pareillement un sujet extérieur. Le monde de la finance est perçu comme un milieu codifié représentable, ce qui induit aussi que l’on pourrait s’y opposer selon les anciennes habitudes de « friction » et de « résistance ». Chez ces artistes, la finance rejoint donc l’entreprise comme la partie d’un tout : elle se confond avec le secteur post-fordiste des cols blancs symbolisés par le quartier des affaires, les bureaux climatisés, les employés en costume et les graphiques colorés. Il s’ensuit que le « corporate » n’est pas encore le strict synonyme de l’« incorporation » : la financiarisation du monde a beau être en marche, l’ignorer demeure une possibilité.

La visualisation en question, montrer sans représenter

En 2009, la théoricienne américaine Rita Raley renoue avec l’intuition de la totalité des Médias tactiques. La crise économique de 2007-2008 est survenue entre-temps et la récession qui s’en est suivie a transformé en angoisses sensibles les notions abstraites d’échelle globale, de spéculation, de dette et d’imprévisibilité. En 2009, la chercheuse publie Tactical Media, le premier ouvrage d’ensemble consacré à la mouvance. Le regard rétrospectif se teinte en même temps de son contexte d’écriture, et l’autrice adopte un prisme plus explicitement artistique, à un moment où l’art se pose la question de son pouvoir d’action face à la précarisation et au désengagement des pouvoirs publics. L’art socialement engagé domine alors les pratiques et discours, répondant au contexte par un réinvestissement micropolitique de l’échelle locale et des interventions directes11. Rita Raley maintient à l’inverse qu’il est plus que jamais nécessaire d’œuvrer au niveau de la sphère globale en continuité avec les prédécesseurs tactiques des années 1990. Elle mobilise à cet effet deux nouveaux concepts opérants : la « performance virtuose12 » [virtuosic performance], désignant l’extension des opérations micropolitiques à la sphère virtuelle – y compris les réseaux de computation financière –, et la « visualisation des données13 » [data visualisation], qui concerne plus largement le versant esthétique répondant à l’opacification du réel propre à l’ère financière.

Le troisième chapitre de Tactical Media aborde spécifiquement la visualisation de la finance à travers un ensemble d’installations artistiques des années 2000. Ainsi, les œuvres Global Clock No. 1 (2000) de Laura Kurgan, Black Shoals: Stock Market Planetarium de Lise Autogena et Joshua Portway (2001), Ecosystm de John Klima (2000) ou Synthia (2000-2002) de Lynn Hershman Leeson se présentent toutes comme des systèmes de mesure en temps réel. De l’horloge au planétarium pour les deux premières, jusqu’aux animations plus organiques dans le cas des deux secondes, elles donnent une forme littérale et figurative – bien que non-représentative – aux flux volatiles computationnels de la spéculation financière. À propos de cette famille d’œuvres, Rita Raley commente : « Par la traduction de données numériques en entité figurative, nous pouvons localiser les signes d’une réflexion critique14. »

La « visualisation des données » possède des similarités avec la « cartographie cognitive » de Jameson et les deux penseurs partagent également la même crainte. La stratégie mimétique – traduire et visualiser les signes et symboles d’un présent ressenti peu compréhensible – a beau être la plus réaliste si l’on entend la circonscrire aux ressources plastiques des langages artistiques, c’est-à-dire sans la rabattre sur l’activisme direct, elle flirte néanmoins avec la dissolution hyperesthétique. « Lors des dîners, dans la chambre à coucher, en vacances, nous parlons en employant la grammaire de la finance15 », écrivent en 2013 les artistes Gregory Sholette et Oliver Ressler16. Leur essai introduit le catalogue It’s the Political Economy, Stupid: The Global Financial Crisis in Art and Theory qui accompagne la série d’expositions collectives itinérantes du même nom dont ils ont assuré le commissariat. Le capitalisme ultra-dérégulé a pénétré chaque détail de notre vie, l’art y compris, que la nature de bien non tangible – distinct des marchés financiers – transforme en capital d’investissement particulièrement avantageux, La prise d’importance des maisons de vente aux enchères, un phénomène allant croissant depuis le début du XXe siècle, connaît cependant une accélération exponentielle dans la seconde moitié des années 2000 avec la suspension du secret bancaire17. Comme les artistes le constatent eux-mêmes, la question économique n’a jamais été aussi présente depuis la grande dépression des années 1920-1930, planant dès lors comme une « figure inévitable dans le domaine de la superstructure culturelle18 ». Sholette et Ressler se positionnent à cet égard pour l’« occupation19 » des institutions artistiques par des expositions comme la leur.

Ce terme d’ « occupation » mérite ici une précision. Il peut en effet prêter à confusion de la part d’acteurs du monde de l’art par ailleurs également impliqués dans l’activisme politique20 qui privilégie l’occupation physique de l’action directe. Il désigne ici une occupation métaphorique, à savoir la conviction des deux artistes et curateurs qu’il faut faire entendre et donner à voir leur position de l’intérieur des musées et galeries – et ne plus se contenter de chercher les marges qui, de manière illusoire, resteraient vierges de toute influence esthétique et idéologique d’une logique spéculative totale. Cette occupation métaphorique, également qualifiée au sein du catalogue de « réalisme occupationnel21 », constitue un pendant esthétique et proprement artistique de l’occupation activiste, celle-ci tendant en outre à refuser de distinguer qualitativement l’artiste des autres participants au mouvement ou membres du 99 %.

Occupation ou incorporation : les jeunes artistes face à la crise

Au terme de la précédente partie, nous sommes parvenus à l’ébauche des conditions matérielles et idéologiques qui va ensuite voir émerger l’« incorporation » en tant que stratégie mimétique œuvrant de l’intérieur d’un flux financiarisé, notamment par la performance virtuose, la visualisation des données et l’occupation métaphorique des sites clés du monde de l’art. Nous pouvons à présent entrevoir plus précisément ce que pourrait désigner un « art incorporé », c’est-à-dire l’une des formes d’expression culturelles qui répondrait à la double condition d’un monde financiarisé. Il se situerait dans la lignée de la totalité jamesonnienne, tout en formulant le constat de l’impossibilité de réformer les structures héritées du monde de l’art, constat qui trouve un marqueur fort avec la proclamation de l’échec de la critique institutionnelle en 2011 par l’artiste et théoricienne Andrea Fraser, qui en avait été l’une de ses principales architectes et praticiennes22. Le terme est lui aussi précédé d’intuitions isolées qui interviennent avant que les conditions structurelles n’en autorisent la pleine expression.

Tout comme l’« incorporation » chez Aleksandra Mi, se manifestait encore selon la tradition de la représentation, l’ « art incorporé » trouve sa première formulation chez Julian Stallabras, lorsqu’il constate les liens toujours plus étroits, voire inextricables, entre l’art et la sphère commerciale. La spécificité de son positionnement repose dans la différence de nature – une indistinction – qu’il fait succéder aux habituelles différences de degré entre les deux sphères qui font du marché de l’art une sphère d’exception. Or l’historien de l’art rédige Art Incorporated (2004) en s’attachant précisément aux liens entre art et marché qui demeurent camouflés lorsque l’on s’appuie sur les catégories héritées, en premier lieu l’autonomie23 de l’art ou son inutilité24. Le constat qu’en tire Julian Stallabras est sans appel : « Il est aisé de voir que les conditions [de la] liberté n’existent plus dans le monde de l’art25 ». Il souligne ce faisant combien le monde de l’art, rétif à l’abandon des positions modernistes en question et campant sur ses idéaux d’étanchéité, est en décalage avec la transformation totale qu’ont mise en branle les facteurs conjoints du néolibéralisme et de l’internet naissants26.

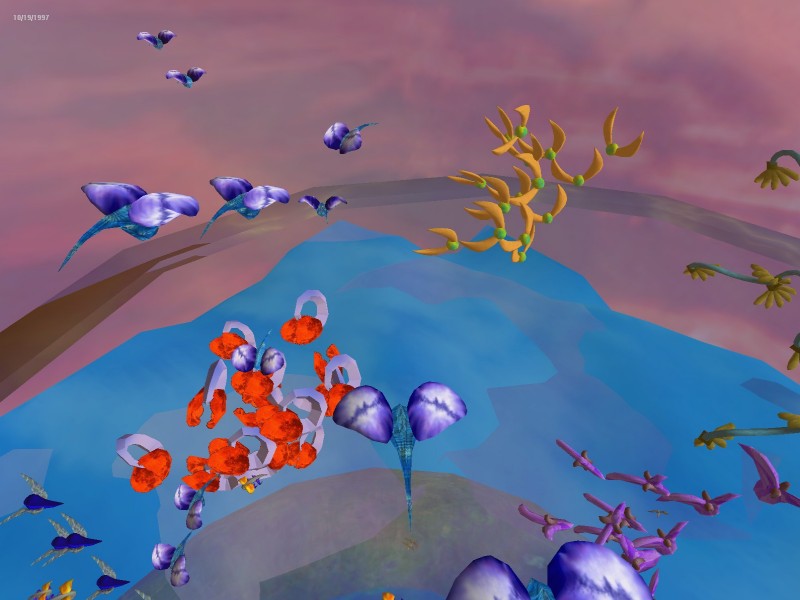

Julian Stallabras écrit depuis une période qui précède le « capitalisme infantile » : il demeure possible d’ignorer les effets de la spéculation financière et de l’accès généralisé à internet. En 2014, Brian Droitcour avance en revanche le concept d’un « art incorporé » en s’appuyant cette fois sur les traductions matérielles de conditions structurelles qu’il est dès lors impossible d’ignorer. Le critique s’est déjà forgé un nom en commentant l’essor de l’art dit « post-internet27 » au tournant de la décennie. Ce mouvement autoproclamé désigne le devenir-objet des images et des références qui proviennent d’internet et que ces artistes rematérialisent au sein d’installations physiques par un vocabulaire artistique, en l’occurrence des sculptures, des tableaux et des installations. Dans la continuité de la pensée de Rita Raley qui répondait à l’opacité de la finance, il serait possible de voir chez ces artistes un second autre type de « visualisation » destiné à rendre représentable un univers pareillement nébuleux : celui d’internet, par et pour les artistes du « capitalisme infantile ». Ici, cependant, le système de représentation a progressé : il a éliminé la référence aux cadrans et autres graphiques précédemment pris pour exemple, mais se réfère plus indirectement au ressenti d’une totalité spéculative et dématérialisée par des formes d’emblée liquides, aqueuses et en apesanteur28.

Dans le numéro d’avril 2014 d’Art in America, Brian Droitcour publie un article qu’il intitule « Young Incorporated Artists » (« Jeunes Artistes Inc. »). Son point de départ est double. Tout d’abord, il actualise le constat de Julian Stallabras en se refusant à son tour à séparer la sphère de l’art des autres industries culturelles. Son article établit un parallèle entre le dernier blockbuster de superhéros The Avengers (2012), qu’il analyse comme la matérialisation de l’« identité corporate » [corporate personhood] caractérisée par la fusion entre « le corps anthropomorphique et le muscle entrepreneurial29 », et le phénomène conjoint des nouveaux « superhéros de l’art », représenté par l’essor de méga-galeries comme Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner et Pace30. Ceux-ci incarnent une « entité globale diffuse31 » qui circule en orbite et transite par les circuits parallèles du secret bancaire, détachés en cela du tissu culturel des villes.

Le collectif d’artistes, par-delà de l’histoire de l’art moderniste

« Les jeunes artistes incorporés souscrivent ouvertement à la logique managériale32 », écrit Brian Droitcour. Pour lui, le monde de l’entreprise [corporation] a partie liée avec le corps [corporeal] par l’action de s’incarner [to incorporate], et plus directement, par « l’unification de plusieurs personnes en une seule entité à la recherche du profit dotée d’une importante agentivité sociale et économique33 ». Par rapport au type d’artiste qu’il cherche à définir, cela signifie encore que la forme du collectif est privilégiée. Il explique : « Puisqu’ils ne sont pas en mesure de s’élever tout de suite au statut de Jeff Koons, ils s’incorporent – ils forment des collectifs dénués des principes utopiques de collaboration collective que les historiens de l’art et les critiques ont tendance à associer à une auctorialité dispersée34 ». L’auteur identifie comme particulièrement représentatifs d’un tel système de production et de diffusion les Londoniens Lucky PDF (fondé en 2009) et leurs alter ego new-yorkais Bruce High Quality Foundation (fondé en 2004), K-HOLE (2011-2016) ou Jogging (2009-2011 ; 2012). Les deux derniers en particulier lui paraissent représentatifs, leur production prenant respectivement la forme de reports de tendance diffusés par des PDF et un flux continu d’images postées ou repostées sur leur Tumblr.

Pour ces jeunes artistes, l’incorporation est actée : elle se passe de la béquille de la visualisation et de la mimèsis pour définir sa propre position de l’intérieur de l’espace réifié. S’ils adoptent une logique managériale, c’est en premier lieu pour leur permettre de survivre comme artistes dans le contexte de la crise économique, au sein d’une époque où les jeunes diplômés des pays occidentaux en général se retrouvent face à des perspectives de carrière moindres que celles de la génération précédente35, et les artistes en particulier font face aux effets de la privatisation de la culture et à l’amenuisement des subventions publiques. Or ceci n’est pas sans effet sur la nature des œuvres qui est favorisée par des institutions, lesquelles conservent néanmoins leur rôle de validation et de mise en visibilité des pratiques. Ainsi, l’analyse de l’historienne de l’art Claire Bishop dans son livre Artificial Hells (2012) a beau se référer à un autre contexte – l’Angleterre des années post-Thatcher –, elle démontre précisément comment l’émergence de l’art socialement engagé encouragé par les institutions artistiques publiques vise à pallier l’érosion des services sociaux publics dans le reste de la société36. Pour en revenir au contexte de ces collectifs new-yorkais du début des années 2010, la recherche de l’incorporation concerne aussi l’intégration de la survie matérielle au refus de se laisser dicter un contenu ou une forme dictés par un impératif exogène. Tout se passe comme s’il n’y avait rien d’autre de disponible pour qui voudrait opérer en accord avec le réalisme matérialiste qu’exige l’époque et ses conditions économiques et technologiques. Jogging et K-HOLE sont deux exemples parmi d’autres d’une intégration à la totalité où le système économique a fini par tenir lieu de principe de gouvernement et de nature anthropologique37. En second plan, cependant, la nature collective et pseudonymique porte également un positionnement critique par son organisation même : pour l’art et son marché plus spécifiquement, il s’agit d’une signature qui, historiquement, possède moins de valeur qu’un nom individuel, prolongé d’une mythologie de la personne de l’artiste. Parce que Jogging et K-HOLE, spécifiquement, produisent des formes dématérialisées, dont le contenu est distribué en accès libre à tous – les PDF ou le Tumblr –, et en mutation permanente telle que le permet l’écosystème numérique, ces artistes échappent au jeu normatif du marché de l’art, à l’histoire de l’art et aux institutions de l’art en fixant leurs propres critères. Pour le dire autrement, ils pratiquent un art pour le 99 %, en accord avec les idéaux d’Occupy Wall Street, mais pour ce faire, n’ont d’autre choix que de rejoindre la logique managériale pour échapper au système hiérarchique et excluant du monde de l’art hérité.

À court terme, Jogging et K-HOLE existent de manière autonome, c’est-à-dire dissoute dans le flux de l’homo œconomicus. En même temps, les collectifs participent également à de grandes manifestations internationales, qui précèdent et survivent aux premières heures du « capitalisme infantile », dont la Triennale du New Museum (2015) ou la 9e Biennale d’Art de Berlin (2016)38. Il est alors possible de revenir à la comparaison avec l’art socialement engagé analysé par Claire Bishop. La différence ici concernerait non pas tant une sortie définitive des institutions du monde de l’art hérité au profit d’un constat quelque peu fataliste de la totalité sans dehors ni échappatoire. Plutôt, les collectifs incorporés échappent à l’emprise des institutions artistiques de l’ère financiarisée – donc, pour l’art, privatisée – sur le moment d’élaboration des formes artistiques elles-mêmes. Pour le dire autrement, c’est l’orientation du projet, plutôt que la circulation des formes et des œuvres elles-mêmes, qui bénéficie d’une possibilité d’être pensé et élaboré de manière autonome. De fait, c’est bel et bien par ces collectifs incorporés que la réflexion sur la spéculation financière fait retour comme sujet et comme représentation, tout en se trouvant mis en oeuvre par un mode d’organisation correspondant à la temporalité accélérée de l’ère financière du capitalisme terminal. Par exemple, les posts Tumblr de Jogging, catégorisés de manière ironique par les étiquettes de « sculpture », « installation » ou « tableaux », présentent une esthétique de fluidité tout en étant enchâssés au scroll infini, mais se rematérialisent aussi lors d’expositions en galeries. Ou encore, K-HOLE, dont le vocabulaire visuel et verbal mime la syntaxe entrepreneuriale tout en étant diffusé par des PDF librement téléchargeables, signe la campagne publique de la Triennale du New Museum au titre de leur participation d’artiste. Dans ce cadre, le collectif recouvre les encarts publicitaires de la ville d’affiches frappées notamment des mots « Haine du capitalisme » [Hatred of capitalism] accompagnés d’un émoji cartoonesque.

Ces deux cas de figure relèvent en cela moins du « réalisme occupationnel » proposé par l’historienne de l’art Julia Bryan-Wilson que d’un type de « tacticité » inversée. Avec la disruption créative des Médias tactique entrevue au début de notre développement, il s’agissait d’intervenir ponctuellement au sein de la vie quotidienne se déroulant au sein de la totalité au XXIe siècle, ses flux d’information et sa temporalité accélérée, dont il n’est plus possible de s’extraire entièrement. Ici, la même attitude d’un réalisme matérialiste, ou informationnel, est pratiquée vis-à-vis de l’« institution art39 » par ces collectifs incorporés : ces collectifs s’incorporent pour ne plus dépendre uniquement de son programme dicté par la privatisation, tout en sachant qu’il serait illusoire de reproduire hors d’elle une autonomie toujours forcément illusoire et excluante. Pour cela, passé le premier moment d’élaboration de leur orientation, ils réinvestissent ponctuellement ses sites stratégiques, les galeries, les cimaises des institutions ou les grandes manifestations internationales. Leur force de disruption réside ainsi dans leur mobilité qui permet de ne pas se laisser assigner à une identité individuelle, une esthétique reconnaissable ou un contenu reproductible – et par là même, échapper à la récupération par le marché de l’art.

Conclusion

Au fil de notre argumentation, nous avons montré comment la question de la finance, du paradigme financier et de la financiarisation du réel conduisait l’esthétique, les formes d’intervention de l’art et ses réseaux de production, à se poser la question de la représentation, que ce soit sous l’angle d’une « visualisation » et d’une « traduction » entendue au niveau des formes visuelles employées au sein du contenu des œuvres, ou bien de l’intégration à l’espace de la réification totale des sphères culturelles et économiques au niveau des formes d’organisation des collectifs incorporés, qui regroupent l’un et l’autre de ces aspects. Parler d’ « incorporation » désigne en cela la manifestation spécifique propre à la période du « capitalisme infantile », à un moment où les changements de la superstructure économique vont de pair avec celui des réseaux de communication numérique, à savoir la finance et internet. Ces deux composantes constituent le milieu de jeunes artistes qui viennent à l’art au sein d’une époque marquée par la précarisation et la prédominance des questions économiques. Pour ces jeunes artistes des années 2010, la volonté de remettre en cause les paradigmes artistiques hérités se traduit alors spontanément, et peut-être un peu trop rapidement, par le pari sur le modèle entrepreneurial comme vecteur d’autonomisation par rapport aux institutions. Le sous-entendu qui présidait à ce mouvement d’exode de l’institution art pour parier au contraire sur l’incorporation était le suivant : puisque les institutions sont de toute manière tout aussi soumises au règne de la spéculation financière que n’importe quelle parcelle du réel de l’espace total postmoderne, autant échapper aux dynamiques hiérarchiques, excluantes et normatives qui perdurent malgré tout sous couvert d’une autonomie hypocrite au sein de celles-ci.

Un an après la dissolution du collectif K-HOLE en 2016, l’une de ses membres fondatrices, Dena Yago, se remémore ses années d’activité40 qui furent aussi synonymes de l’acmé des « jeunes artistes incorporés ». La désillusion est déjà grande : « Nous étions des fous du roi41 », estime-t-elle quant à leur proximité avec le monde de l’entreprise. L’artiste et théoricienne déclare également que l’expérience de l’incorporation l’aura rendue « plus idéaliste à l’égard de l’art conçu comme un endroit possédant le potentiel d’accueillir la complexité42 », en réintroduisant l’idée d’une opposition, ou du moins, d’une distinction nécessaire d’avec le flux. Il s’ensuit que l’art, malgré une logique d’espace total qui fait qu’accroître son emprise, abandonne l’idée de représenter la totalité et d’inventer de nouvelles formes qui pourraient aider chacun à en décrypter les rouages toujours plus secrets, opaques – et désormais, automatisés. Est-ce autant revenir à des pratiques qui auraient abandonné l’idée d’améliorer la compréhension du réel et d’aider par des moyens visuels à en désopacifier les logiques délétères, dont les effets de précarisation ne se sont pas évaporés ? Une approche plus optimiste, et porteuse de promesses d’avenir, consisterait à percevoir dans cette parenthèse close des collectifs incorporés, et de l’art post-internet plus largement, le dernier moment où l’art occidental – a fortiori la scène new-yorkaise – a pu se penser comme l’unique modèle mondial et moteur centrifuge de l’histoire de l’art. Nous évoquions à la toute fin de notre introduction l’hypothèse d’une centralité disparue et de temporalités aujourd’hui éclatées. La période qui a servi de corpus à cet article est certes close, mais son évocation met cependant en lumière la progression du récit historique. Depuis quelques années, les cultures numériques font l’objet de relectures récentes qui forgent de nouveaux outils pour qui désire se pencher sur l’art post-internet : en 2020, une première approche de la culture numérique contemporaine aux États-Unis adopte pour ce faire un prisme postcolonial, venant superposer la méthodologie des « studies » à celui – jusqu’alors majoritaire – de la classe. André Brock Jr., dans son ouvrage Distributed Blackness43, étudie l’expression de la « blackness » [que l’on pourrait traduire par « négritude »] au sein de plateformes technologiques, de Twitter à YouTube en passant par les hashtags et les applications mobiles. Son approche, en cela, a beau demeurer centrée sur le contexte nord-américain, elle prolonge le caractère « incorporé » des formes artistiques contemporaines hors de l’institution art. Ce faisant, elle permet d’envisager sa postérité actuelle non pas comme mouvance ou collectifs d’artistes spécifiques – forcément en péril de dissolution – mais bel et bien comme une méthodologie incorporée plus large et proprement émancipatrice.

Ingrid Luquet-Gad

Ingrid Luquet-Gad est une critique d’art basée à Paris. Elle est actuellement doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Université de Lausanne. Ses recherches sont consacrées aux stratégies d’autonomie de la génération d’artistes dits post-internet, telles qu’elles émergent à la croisée de la crise économique et du Web 2.0. Elle est chargée de cours à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’ÉCAL/École cantonale d’art de Lausanne.

- Fredric Jameson, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (tr. Florence Nevoltry), Paris, Beaux-arts de Paris, 2011, p. 504.

- Ibid.

- Akira Asada, “Infantile Capitalism and Japan’s Postmodernism: A Fairy Tale”, dans Masao Miyoshi et Harry Harootunian (dir.), Postmodernism and Japan, Masao Miyoshi et Harry Harootunian, Durham, N.C., 1989, p. 274.

- Fredric Jameson, Le postmodernisme, op. cit., p. 504.

- L’expression provient du sous-titre du catalogue d’exposition de Nato Thompson et Gregory Sholette (dir.), The Interventionists: Users’ Manual for the Creative Disruption of Everyday Life, North Adams, Mass., Cambridge, Mass, MASS. MoCA, MIT Press, 2004.

- David Garcia et Geert Lovink, “The ABC of Tactical Media”, 16 mai 1997. (TdA) https://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html

- Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, (tr. Denis-Armand Canal), Paris, Exils, 2000.

- Benjamin H.D. Buchloh, « De l’esthétique d’administration à la critique institutionnelle (Aspects de l’art conceptuel, 1962-1969) », dans L’Art conceptuel, une perspective, Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1989.]

- Aleksandra Mir et John Kelsey (dir.), Corporate Mentality, New York, Lukas & Sternberg, 2003, page de garde. (TdA)

- Voir en particulier Carey Young, Art and Life (2000), dans Aleksandra Mir et John Kelsey, loc. cit., p. 22-30.

- Pour un aperçu complet, voir Nato Thompson (dir.), Living As Form: Socially Engaged Art from 1991–2011, New York, Cambridge, Mass., London, Creative Time ; MIT Press, 2012.

- Rita Raley, Tactical Media, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009, p. 5.

- Op. cit. Voir en particulier la sous-partie de l’introduction « Data Visualization as Tactical Media », p. 19-24.

- Op. cit., p. 114. (TdA)

- Gregory Sholette et Oliver Ressler, “Unspeaking the Grammar of Finance”, dans Gregory Sholette et Oliver Ressler (dir.), It’s the Political Economy, Stupid: The Global Financial Crisis in Art and Theory, London, Pluto Press, 2013, p. 9. (TdA)

- “It’s the Political Economy, Stupid” (2011–2014), cur. Gregory Sholette & Oliver Ressler, divers lieux. 16 mars – 25 avril 2011, Open Space – Zentrum für Kunstprojekte, Vienne (Autriche) ; 24 janvier – 22 avril 2012, Forum Culturel Autrichien, New York (États-Unis) ; 27 juin – 14 octobre 2012, Centre d’Art Contemporain de Thessalonique (Grèce) ; 1er février – 26 mai 2013, Pori Art Museum, Pori (Finlande) ; CCA Derry-Londonderry (Irlande du Nord), 2014 [à venir au moment de la publication]. Artistes participants : Zanny Begg et Oliver Ressler ; Filippo Berta ; Libia Castro et Ólafur Ólafsson ; Julia Christensen ; Paolo Cirio ; Field Work ; Yevgeniy Fiks, Olga Kopenkina et Alexandra Lerman (Reading Lenin with Corporations) ; flo6x8 ; Melanie Gilligan ; Jan Peter Hammer ; Alicia Herrero ; Institute for Wishful Thinking ; Sherry Millner et Ernie Larsen ; Isa Rosenberger ; Dread Scott ; Superflex. Artistes participants dans certains des lieux uniquement : Damon Rich, Superflex, Aaron Burr Society / Occupy Museum, Pablo Helguer, Larry Bogad.

- Un facteur décisif de l’essor du marché de l’art est, pour la période et le corpus qui nous concerne, la levée du secret bancaire par les États-Unis à partir de 2006, date à laquelle la cellule Tracfin est créée pour lutter contre les circuits financiers clandestins. Celle-ci conduit à la levée du secret bancaire avec une échéance placée en 2012, correspondant notamment à l’achat massif d’œuvres d’art des jeunes artistes de l’art post-internet.

- Op. cit., p. 11. (TdA)

- Op. cit., p. 12.

- C’est en particulier le cas pour Gregory Sholette, impliqué au sein d’Occupy Museums, un groupe affilié au mouvement Occupy Wall Street dont la première action eut lieu le 13 janvier 2012 lors d’une occupation du MoMA à New York.

- Un autre article du même catalogue observe l’avènement d’un nouveau « réalisme occupationnel ». Voir Julia Bryan-Wilson, “Occupational Realism” dans It’s the Political Economy, Stupid, op. cit, p. 84-93.

- Andrea Fraser critique plus précisément l’hypocrisie du monde de l’art, qui avant que ne surgisse l’événement Occupy Wall Street à l’automne 2011 à New York, n’a pas voulu voir à quel point les institutions et le fonctionnement de l’art étaient déjà soumis à la précarisation et à la privatisation. L’artiste et activiste rend coupable de cet aveuglement les tentatives de réformer les structures du monde de l’art de l’intérieur, comme tentait de le faire la critique institutionnelle depuis le milieu des années 1980. Voir son texte écrit dans le sillage d’Occupy Wall Street alors qu’elle préparait sa participation à la Biennale du Whitney de 2012 : Andrea Fraser, “There’s No Place Like Home”, Whitney Biennial 2012 :… On the Occasion of the Whitney Biennial 2012, March 1—May 27, 2012 at the Whitney Museum of American Art, New York, édité par Elisabeth Sussman et Jay Sanders, 6. New Haven, Conn., Yale Univ. Press, 2012.

- Julian Stallabrass, Art Incorporated: The Story of Contemporary Art, Oxford; New York, Oxford University Press, 2004, p. 114.

- Op. cit., p. 195.

- Op. cit., p. 200. (TdA)

- Son précédent livre y était consacré. Voir Julian Stallabrass, Internet Art: The Online Clash of Culture and Commerce, Londres, Tate Pub, 2003.

- Voir à cet égard l’article rétrospectif de Brian Droitcour qui paraît la même année : https://www.artnews.com/art-in-america/features/the-perils-of-post-internet-art-63040/

- Par exemple, la série des Image Objets d’Artie Vierkant (à partir de 2011) ou les « reflective paintings » de Parker Ito de la série The Agony and the Ecstasy (2014) de Parker Ito.

- Brian Droitcour, “Young Incorporated Artists”, ARTnews.com, 21 mars 2014. https://www.artnews.com/art-in-america/features/young-incorporated-artists-63012/ (TdA)

- Brian Droitcour cite l’article d’un autre critique d’art, Jerry Saltz, qui, en octobre 2013, se penchait sur le sujet de l’expansion galopante de ces quatre galeries. Voir : https://www.vulture.com/2013/10/trouble-with-mega-art-galleries.html

- Brian Droitcour, op. cit. (TdA)

- Ibid.

- Ibid.

- Ibid.

- De nombreuses études sociologiques en attestent. Voir par exemple, par rapport au cœur démographique des participants à Occupy Wall Street : Nils C. Kumkar, “Occupy Wall Street’s Core Constituency: The Biographically Blocked, Aspiring New Petty Bourgeoisie” dans The Tea Party, Occupy Wall Street, and the Great Recession, New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018.

- Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London / New York, Verso Books, 2012.

- Pour les deux, la politique et l’humain, voir le concept d’ « homo œconomicus » qui commence alors à émerger. Voir Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York, Zone Books, 2015.

- K-HOLE participe à 2016 Triennial : “Surround Audience” (cur. Lauren Cornell et Ryan Trecartin), 25.0 – 24.05.15, New Museum, New York et à 9. Berlin Biennale : “The Present in Drag” (cur. DIS), 4.06 – 18.09.2016, divers lieux, Berlin.

- Nous reprenons l’expression de Peter Bürger au sens d’un domaine social détaché de la pratique de la vie. Voir Peter Bürger, Théorie de l’avant-garde (tr. Jean-Pierre Cometti), Paris, Questions théoriques, 2013.

- Le collectif K-HOLE a été actif de 2010 à 2016. Ses membres fondateurs étaient Greg Fong, Sean Monahan, Chris Sherron, Emily Segal et Dena Yago.

- Dena Yago, “On Ketamine and Added Value—Journal #82”, e-Flux Journal, mai 2017 (TdA) https://www.e-flux.com/journal/82/133913/on-ketamine-and-added-value/

- Ibid. (TdA)

- André L. Brock, Distributed Blackness: African American Cybercultures, Critical cultural communication. New York, New York University Press, 2020.