Joseph Minster & Clément Schneider

Mélancolie du toucher. Réflexions croisées autour d’un film de confinement

Résumé

Lors du confinement du printemps 2020, nous avons entrepris le tournage dématérialisé du film Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau, entièrement réalisé via des interfaces de visioconférence, avec des comédiens connectés sur leurs ordinateurs individuels. Cet article est le compte rendu de ce que cette expérience nous a appris.

Mots-clés

confinement, desktop vidéo, visioconférence, virtuel, court-métrage

Référence électronique pour citer cet article

Joseph Minster & Clément Schneider, « Mélancolie du toucher. Réflexions croisées autour d’un film de confinement », Images secondes [En ligne], 03 | 2022, mis en ligne le 16 février 2022, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2022/02/16/minster-schneider/

Nous avons écrit et tourné Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau à quatre mains, en mars-avril 2020, lors du premier confinement décidé suite à l’épidémie de la COVID-19. À ce moment, tourner des films tels qu’ils se font conventionnellement dans l’industrie du cinéma n’était plus possible. Le seul moyen qu’il nous restait pour réunir des acteurs dispersés aux quatre coins de la France et enregistrer leur image était internet. C’est donc à partir des possibilités et des contraintes de cet outil que nous avons imaginé et fabriqué notre film. A posteriori, il nous semble que cette fiction de 35 minutes constitue une expérience de post-cinéma1 dont nous nous proposons ici de discuter, pour en tirer quelques enseignements. Si nous avons choisi de parler d’une seule voix, notre réflexion, pour synthétique qu’elle soit, ne saurait se figer dans un texte univoque : d’où la forme en rebonds que nous adoptons, manière de signifier que ce texte prolonge le dialogue que nous avons entamé en mars 2020, avec ses incertitudes et ses tiraillements.

Jamais sans doute nous n’avons collectivement passé autant de temps à être filmés que lors de ce printemps 2020 au cours duquel nous avons pris l’habitude de nous réunir sur internet, dans un espace imaginaire composé de la somme des images nous représentant captées par nos webcams et autres camphones.

« Imaginaire » : d’emblée, ce mot révèle notre besoin de fiction pour penser l’événement. Au cours du confinement, les relations, les interactions que nous entretenons d’ordinaire les uns avec les autres ont été atomisées, empêchées : d’actuelles, elles sont devenues virtuelles2, et cette virtualisation a pris la forme canonique des visioconférences et autres « Skypéros » dont nous sommes devenus familiers. C’est peut-être parce que ces espaces virtuels sont devenus, du jour au lendemain, les seuls où il était possible de se retrouver et de converser, qu’ils ont révélé leur potentiel imaginaire et fictionnel, donc cinématographique. Pour le dire autrement, jamais ces espaces virtuels, que nous (re)construisons via des médiations numériques, n’avaient été autant présents dans nos vies, aussi réels3 – nombre d’entre nous n’avions par exemple jamais pratiqué la vidéoconférence. À ce titre, ils étaient probablement plus que jamais disponibles pour le cinéma, prêts à être investis par les cinéastes.

Ainsi, ce moment où tous les tournages étaient arrêtés, et toutes les salles fermées, était peut-être paradoxalement un moment où les habitudes mentales et inconscientes conférées par l’expérience communément partagée du spectateur de cinéma n’avaient jamais été autant mises à contribution. Les corps confinés ne pouvaient plus faire l’expérience d’un ailleurs autre qu’imaginaire, les autres n’existaient plus qu’à l’état d’images numériques impalpables dont la trace était immédiatement transmise sur des centaines de kilomètres – et cette trace, même lorsque la connexion était bonne et le temps de latence faible, était toujours – ne pouvait toujours qu’être déjà – une trace du passé en dépit de l’illusion de simultanéité.

Se pourrait-il que ce soit cela, le monde du post-cinéma porté à son paroxysme ? Un monde dans lequel le cinéma n’existe plus dans ses modalités de fabrication collective classiques ou dans son dispositif spectatoriel, puisque la circulation minimale des corps qu’il implique n’est plus possible4 ; mais un monde dans lequel l’extérieur et l’altérité n’existent désormais que par la grâce d’une capacité de notre esprit à recomposer un espace-temps commun et homogène à partir de la trace des fragments d’espace-temps dissociés dans lesquels chacun d’entre nous se trouve… À l’instant où le cinéma avait momentanément disparu, c’est pourtant grâce à ce qu’il nous avait appris que nous pouvions encore nous réunir – fût-ce à l’état de fantômes.

Dit comme cela, le cinéma vient panser une blessure, et la mise en récit du réel a sans doute aussi cette fonction réparatrice. Dans le cas de notre film, nous avons mis à l’épreuve ce pouvoir quasi-magique d’ubiquité de la caméra lorsqu’elle met en présence, dans le syntagme du champ-contrechamp, deux visages5. Car alors, affectivement et cognitivement, nous sommes au même moment en deux endroits à la fois d’un espace unifié par le montage, un espace effectivement raccordé. En tournant Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau, nous avons cherché jusque dans quels retranchements nous pouvions pousser la capacité d’inférence des spectateurices de cinéma. Nous avons beau savoir que les visages qui dialoguent (ceux des personnages et ceux des acteurices) sont radicalement séparés, puisqu’ils sont situés à des centaines de kilomètres les uns des autres, force est de constater, à notre corps défendant, que nous refabriquons mentalement lors de la vision du film l’espace commun imaginaire qui leur permettrait d’être ensemble.

De ce moment de post-cinéma situé historiquement – le post-cinéma prenant ici littéralement ici le sens de « l’après cinéma » –, nous avons voulu garder une trace, un récit de l’événement, qui en porte l’empreinte archéologique et les stigmates formels. De l’impossibilité d’être ensemble, et du désir de dépasser cette impossibilité, nous avons donc fait le motif et le principe de notre film, et nous avons conçu une histoire dont nous n’aurions connaissance que par des fragments se déroulant sur des interfaces de communication numérique – actant le fait que nos existences respectives n’étaient désormais perceptibles qu’au sein de cet espace virtuel, et que tout le reste ne constituait plus qu’un vaste hors-champ auquel il n’était pas possible d’avoir accès.

Cette histoire, nous avons choisi de la situer dans un futur proche. La fiction nous permettait ainsi d’explorer l’évolution possible d’une situation qui devenait plus étrange chaque jour en transformant de façon insidieuse la réalité que nous habitions à travers des évolutions législatives adoptées dans le but de contrôler l’évolution exponentielle de la pandémie. La plus emblématique d’entre elles instaurait de lourdes amendes en cas d’infractions aux consignes, et même la possibilité de peines de prison ferme (jusqu’à six mois de prison dans le cas de trois infractions successives)6. Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau met ainsi en scène plusieurs trentenaires confronté·e·s au prolongement d’un épisode de reconfinement et aux conséquences qu’a ce prolongement sur leurs vies. Le film s’intéresse particulièrement à la trajectoire de Victor et d’Anna, confiné·e·s dans des lieux différents alors qu’Anna attend un enfant de Victor. Pour obtenir le droit de se réunir, le couple se marie au cours d’une cérémonie virtuelle. Mais les règles changent à nouveau et Victor prend la décision de braver les interdits pour rejoindre sa compagne malgré les risques encourus.

La science-fiction – nous employons le terme de science-fiction à dessein, considérant que le changement de paradigme de la disparition provisoire du cinéma, laissant le champ libre à ce que nous choisissons d’appeler « post-cinéma », relève d’une évolution technique tout autant que sociale – joue ici le rôle d’expérience de pensée filmique permettant à la fois d’imaginer, mais aussi de ressentir ce que pourrait devenir notre monde dans un avenir proche.

Le processus d’écriture s’est débloqué au moment précis où nous avons cessé de courir derrière un réel qui nous demeurait – comme au reste de l’humanité – insaisissable, et où nous avons osé prendre une petite longueur d’avance : l’anticipation, en ce qu’elle instaurait un écart avec l’immédiateté du réel tout en étant fermement enracinée en lui, nous donnait la latitude nécessaire, la distance pour métaphoriser l’événement et lui donner forme : personnages, scènes, narration… la fiction s’est cristallisée. C’est parce que nous avons assumé de nous décoller les yeux du « direct » que nous avons ouvert à l’imaginaire des acteurices d’abord, des spectateurices ensuite, l’espace sans lequel il n’est pas d’histoire possible.

On sait la façon dont ces tentatives d’anticipation se révèlent parfois inexactes. Mais dans leurs inexactitudes mêmes, elles ne sont pas sans intérêt. New-York 1997 de John Carpenter en est un bon exemple dans la mesure où le film est doublement daté : d’une part parce qu’il a été tourné il y a quarante ans (1981), et d’autre part parce que l’époque dont il faisait la description anticipée est aujourd’hui largement derrière nous. Or le film s’adresse toujours à nous : il met en scène les obsessions sécuritaires d’une Amérique coupée en deux – figurées dans le film par un mur qui entoure la presqu’île de Manhattan –, obsessions dont l’actualité saute littéralement aux yeux. Et il est aussi une puissante archive sur le regard désabusé qu’un cinéaste des années 1980 portait sur les échecs et les déceptions de la décennie précédente, regard qui l’empêchait d’imaginer un futur positif pour son propre pays. C’est cette même double fonction que nous visons pour notre film, dont nous savons qu’il sera bientôt dépassé par le réel : constituer une archive d’un moment historique, et en même temps des imaginaires projectifs propres à ce moment.

Bien qu’il ait été imaginé dans un contexte particulier, Et de l’herbe, et des fleurs et de l’eau s’inscrit, comme toute tentative, en relation à d’autres films qui mettent en scène le même genre de situations narratives – des couples physiquement séparés qui tentent de compenser l’impossibilité de se toucher par la multiplication de conversations numériques –, et mobilisent le même genre de dispositifs formels pour en rendre compte. Les exemples ne manquent pas. L’analyse de deux films français, notamment, nous semble pertinente pour mieux situer notre travail : Bird People de Pascale Ferran (2014), et À cœur battant de Keren Ben Rafaël (2019).

Dans Bird People, Gary, un ingénieur en informatique américain, décide de quitter sa femme alors qu’il se trouve dans un hôtel à Paris. Une très longue séquence nous montre la rupture avec son épouse tandis qu’ils échangent via leurs ordinateurs respectifs. La mise en scène rigoureuse de Pascale Ferran nous place dans le point de vue de Gary. Son épouse n’apparaît jamais que sur l’écran. Lui, en revanche, est filmé dans l’espace où il se trouve – la chambre d’hôtel. L’essentiel de la séquence est filmé en plans rapprochés, souvent avec amorces (le dos de Gary qui fait face à son écran, le dos de l’écran que regarde Gary). Alors qu’il fait d’abord jour sur l’écran et nuit dans la chambre d’hôtel, le rapport s’inverse à la fin de la séquence (il se met à faire nuit dehors et jour dans la chambre d’hôtel). D’un même mouvement, l’éloignement géographique des personnages et la durée de leur rupture sont ainsi rendus sensibles à l’écran.

Ce choix de Pascale Ferran désigne clairement l’interface de l’écran pour ce qu’elle est : une fenêtre permettant de connecter visuellement et auditivement deux espaces et les images des corps qui habitent ces espaces. La composition du plan nous présentant Elisabeth sur l’ordinateur met d’ailleurs en valeur la perspective de la cuisine dans laquelle elle se trouve.

Le film ne prend pas le parti de se placer dans le monde virtuel généré par les écrans. Il rappelle sans cesse que ce monde virtuel n’est que l’avatar dégradé du monde actuel, avec lequel Gary souhaite d’ailleurs renouer un contact direct, en renonçant au « flux »7, pour trouver une forme « d’apaisement ». Le traitement du son témoigne de ce choix de situer les personnages les uns par rapport aux autres : la voix de Gary est enregistrée et mixée dans un rapport de proximité sonore ; celle d’Elisabeth est au contraire légèrement filtrée et sous-mixée, signifiant son statut de voix transportée dans l’espace de Gary, même si elle reste conventionnellement parfaitement audible, et sans aucune trace des artefacts de compression pouvant être générés par une connexion à distance. Dans le film de Ferran, le monde virtuel est fluide, aussi homogène et continu que le monde actuel.

Au fond, toute la séquence tend à souligner l’irréductible de la distance qui s’est creusée au sein d’un couple présenté comme l’un des archétypes d’une société du flux. En 2014, il est normal, banal, de prendre l’avion pour aller de San José à Paris, puis Dubaï, de vivre dans des espaces-temps décalés… De cette banalité, le physique même des comédiennes et des comédiens témoigne, tout comme le caractère impersonnel de la chambre d’hôtel de Gary ou de l’intérieur bourgeois d’Élisabeth. La manière dont Ferran grippe cette fluidité vient aussi du fait que la caméra, en épousant le strict point de vue de Gary – qui est précisément en train de dérailler, de quitter la voie toute tracée dans laquelle il était engagé –, fait d’Élisabeth une présence bizarre. La netteté de son image dans l’écran, équivalente en termes de définition à celle de Gary, la miniaturise étrangement : son corps, son visage filmé comme dans un champ-contrechamp classique avec amorce, est une incongruité visuelle rendue d’autant plus sensible que rien ne vient la souligner dans le traitement de l’image même. Ce sont le jeu d’échelles permis par les choix de cadre (échelle, angle de prise de vue) et la mise en abyme de l’écran d’ordinateur dans l’écran de cinéma qui rendent finalement sensible la rupture dans la circulation des flux (numériques, verbaux, sentimentaux…). Malgré tout, quiconque a pratiqué les échanges par applications de visioconférence trouvera la fluidité de la connexion Skype entre Gary et sa femme étonnante ; elle nous apparaît telle, et ce d’autant plus à l’issue de l’expérience du tournage de Et de l’herbe… Cette fluidité se justifie chez Ferran par la thèse même du film : l’idée que le réel n’est plus qu’un réseau, un entretissage de flux, un monde dévitalisé… Mais il est étonnant qu’elle soit si rarement interrogée par le cinéma. On peut prendre l’exemple, parmi mille autres, et parce qu’il tire sa force de son réalisme, de la série Le Bureau des légendes (Éric Rochant, 2015-). Mettant en scène les services secrets français, elle comporte de nombreuses scènes de discussions impliquant des connexions avec des espaces parfois loin de toute infrastructure (par exemple, la Syrie en guerre). Or, il faut attendre la troisième saison pour qu’enfin la latence propre à cette typologie d’échanges entre en scène – opportunément et pour de pures raisons de suspense. En dehors de cela, jamais un accroc ne vient perturber les conversations que les protagonistes ont à travers la Toile. Impensé formel ou stylisation inévitable ?

Keren Ben Rafaël propose une approche en apparence plus proche du dispositif de Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau. À cœur battant raconte l’histoire d’un couple franco-israélien fusionnel provisoirement séparé à cause d’un problème de visa. Julie et Yuval continuent de vivre leur relation par écrans interposés. La première scène installe d’emblée le projet du film : feindre – un temps, du moins – que l’interface de communication ne connecte pas seulement les deux espaces distincts dans lesquels se situent les personnages, mais possède le pouvoir de les fondre. Julie et Yuval semblent être dans le même lit. Iels sont filmé·e·s en champ-contrechamp, sur des draps de la même couleur, dans une lumière identique et un espace sonore unique. Leurs regards se croisent. Seuls leurs gestes semblent étranges : alors qu’on les croit allongés l’un à côté de l’autre et qu’iels entament une relation sexuelle, iels ne se touchent pas. On finit par comprendre qu’iels sont en fait à distance et que les deux images que l’on voit sont celles correspondant à leurs écrans d’ordinateur respectifs.

Ensuite, la mise en scène n’a de cesse d’acter la séparation progressive du couple en rendant l’éloignement de Julie et Yuval de plus en plus perceptible. Pour cela, le film accentue progressivement les contrastes de composition et de lumière entre les deux plans du champ-contrechamp, et introduit un mixage différencié des voix des personnages. Il accompagne ainsi la trajectoire des protagonistes qui mesurent la difficulté d’être là sans être là, d’être avec l’autre sans l’être vraiment.

Ainsi, on ne cesse de percevoir le caractère toujours plus « incompossible »8 de l’espace-temps imaginaire auquel le film nous donne accès, créé par le champ-contrechamp de ce que filment les deux webcams. Rien, cependant, ni dans la composition, ni dans la texture des images d’À cœur battant, ne les désigne comme des images transmises à distance : elles sont visuellement travaillées (très composées au niveau du cadre et de la lumière), leur enchaînement est fluide (comme dans Bird People), avec des rapports de contrastes internes constants tout au long du film. Lorsque les comédiens s’approchent de la caméra, on observe même des reports de points marqués qui signalent implicitement le type d’appareil employé pour effectuer les prises de vues (une caméra de cinéma classique, avec un capteur équivalent 35 mm et un assistant dédié au suivi du point). Tout se passe en fait comme si deux caméras de cinéma avaient remplacé les webcams de Julie et Yuval au point que dans la deuxième partie du film certains plans nous présentent Julie attendant devant son ordinateur que Yuval réponde tandis que son appel résonne dans le vide. La représentation de l’espace mental partagé par les personnages apparaît donc comme une convention cinématographique symbolique et stylisée, dont l’existence perceptible n’est pas assujettie à la connexion simultanée des deux personnages9.

À la fin du film, la rencontre originelle des deux personnages nous est présentée en flashback. Iels sont d’abord séparé·e·s en champ-contrechamp, tandis qu’iels se croisent au milieu d’une foule, puis sont finalement réuni·e·s dans un même plan, alors qu’iels se rejoignent en nageant dans la mer. Le fait qu’il n’y ait aucune différence de texture et, par inférence, de nature entre les images cinématographiques de la dernière scène et celles du reste du film tend à construire une indistinction des différents espaces qu’habitent les personnages. Cette indistinction formelle ne permet jamais de sentir la distance réelle entre les personnages. Le fait que les espaces réels des deux protagonistes ne coïncident pas n’a finalement que peu d’importance, puisque c’est avant tout leur désir, manifestement dissymétrique, qui ne coïncide pas – et ce avant même que le film ne commence. La distance n’est donc pas la raison de la « fin de l’amour »10, elle en est simplement le catalyseur. Et c’est parce qu’elle n’est pas essentielle qu’elle se prête à l’irréalisme de la stylisation (regards caméras, cadre « trop bien » composé…). À cet égard, la visioconférence n’est que superficiellement le principe formel du film.

Les choix que nous avons fait en réalisant Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau sont radicalement différents, et très conjoncturels. Leur analyse et leur comparaison avec les choix de mise en scène de Pascale Ferran et de Keren Ben Rafaël nous permettent néanmoins de constater qu’ils établissent des éléments de vocabulaire et de grammaire propres à l’une des expressions possibles du post-cinéma. Toute la question est de savoir s’ils lui sont spécifiques ou s’ils ne forment qu’une variation, une déclinaison de motifs toujours-déjà cinématographiques (que ce soit en termes de texture de l’image, de cadrages, de rapport à la fiction…).

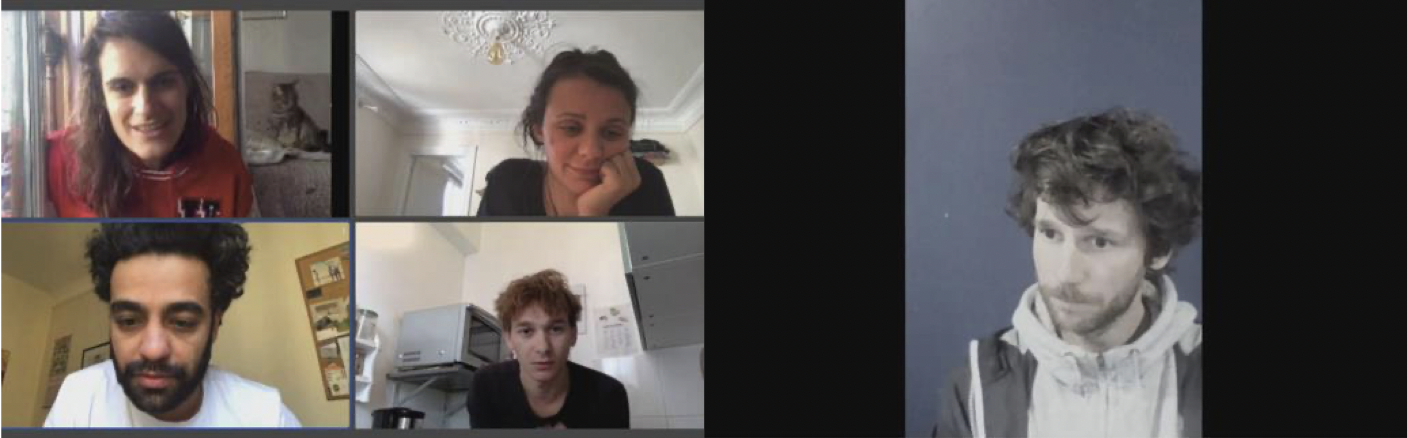

Dans le dispositif que nous avons mis en place, chaque acteurice était responsable de l’enregistrement sur sa propre machine de l’image et du son émis par l’un de ses partenaires de jeu. L’automatisme des webcams (contraste, exposition, point) conduisait souvent les images à varier beaucoup, pour peu qu’un comédien s’approche de la caméra, par exemple. Quant à la fluidité de ces mêmes images, elle dépendait directement de la qualité des connexions par l’intermédiaire desquelles elles étaient transmises. La plupart du temps, cette fluidité était parasitée par l’apparition d’artefacts numériques (glitch, freeze, désynchronisation de l’image et du son…).

Nous avons délibérément choisi de laisser les comédien·ne·s se débrouiller avec la technique, en n’intervenant pas sur la façon dont iels se cadraient par exemple, et en leur demandant de jouer avec les inévitables accidents de connexion. Ces accidents participent du réalisme des scènes que nous avons tournées, en obligeant notamment les acteurices à répéter ce qu’iels venaient de dire, ou en les conduisant à ne pas trop hausser la voix sous peine de la voir aussitôt réduite par les algorithmes de compression. Les problèmes générés par la compression et la transmission du signal en viennent même parfois à créer des effets comiques. La résistance du réel contre laquelle luttent les personnages dans les comédies prend ici la forme d’une résistance des flux numériques (telle que la scène du mariage où le discours du maire se voit haché par la mauvaise connexion, au point d’en devenir quasiment inaudible). Ces accidents nous apprennent enfin que la façon dont on parle est affectée en profondeur (au niveau du débit, de l’articulation, du volume) par l’appareil technique qui sert de véhicule à la voix. N’avoir pas triché avec cet aspect du réel participe de la dimension documentaire du projet – et à l’avenir de sa dimension archivistique.

Comme dans le film de Keren Ben Rafaël, nous nous plaçons au sein de l’espace imaginaire que partagent les personnages. Mais là où À cœur battant stylise le processus de création de ce monde virtuel en remplaçant les webcams par des caméras de cinéma et en considérant l’image indépendamment de sa transmission par internet, nous faisons le choix esthétique inverse, en utilisant l’image pauvre11 – la pauvre image – qui est produite par les webcams des machines des comédiens, avec toutes ses imperfections, en la considérant même après qu’elle soit passée par les filtres de la connexion internet, puis de la compression de l’enregistrement vidéo de l’écran. L’espace-temps imaginaire des personnages de Et de l’herbe… n’est donc pas créé par la mise en relation d’images produites par des caméras, mais d’images de flux produites par des écrans : à cet égard, le film est une desktop video12.

Les règles que nous avons adoptées dans l’emploi des écrans multiples découlent de ce constat. Seules sont proposées des mosaïques semblables à celles que les personnages regarderaient a priori en se connectant (ce qui exclut les images à deux). Découle aussi de ce constat le fait que l’existence perceptible du monde imaginaire partagé est assujettie à la connexion simultanée d’au moins deux personnages.

Cette logique nous conduit à choisir de ne jamais fondre les espaces distincts dans lesquels se trouvent les personnages dans le film. Ainsi, le son ne cesse de signifier la distance qui les sépare, puisque les voix des personnages qui ne sont pas présents à l’image sont systématiquement traitées (les prises retenues dans ce cas étant celles ayant réellement transité par internet). Ce choix n’est cependant pas neutre puisqu’il conduit à dissocier arbitrairement le point d’écoute du point de vue (le personnage A présent à l’écran nous plaçant dans le point de vue du personnage B qui l’observe alors que la voix traitée du personnage B absent de l’écran nous ramène dans le point d’écoute du personnage A).

La question du traitement de la voix nous oblige à faire un détour par les spécificités de notre tournage. Les images que nous avons récupérées ne sont pas celles issues des webcams de nos acteurices, mais ce sont des enregistrements de leurs écrans sur lesquels nous leur demandions d’afficher plein cadre tel ou telle interlocuteurice, soit donc des desktop videos. Ceci implique que lorsque le ou la comédien·ne A lance l’enregistrement de la scène, iel va livrer l’image de B, ou de C, ou de D… (puisqu’iel affiche plein cadre un·e de ses interlocuteurices et non pas iel-même, personne n’ayant envie de jouer face à un miroir !). En revanche, le son qu’iel va livrer sera composé de deux couches : le son direct de sa voix et le son de toustes les autres interlocuteurices, filtré par le haut-parleur de son propre ordinateur. Bien entendu, il est possible de recoller le son direct de chaque interlocuteurice sur les images de ce dernier ou cette dernière prise par l’un ou l’autre des autres comédien·ne·s, moyennant une petite gymnastique de montage son. Or, cette variation dans la nature du son, cette disjonction entre celui ou celle que l’on voit et celui ou celle que l’on entend permet de reconstruire un·e absent·e pourtant essentiel·le : celui ou celle qui se tient physiquement devant l’écran, celui ou celle à qui l’écran parle. Ce que Ferran construit en montrant Gary devant son ordinateur, le traitement du son peut le faire aussi : paradoxe d’un artefact technique qui par sa limite même permet d’élargir le hors-champ aux dimensions d’un corps présent. L’expérience nous a enseigné que cette construction d’une identification accrue à l’un des interlocuteurs par le biais du son est possible à l’échelle d’une discussion à deux personnages, mais s’avère beaucoup plus complexe à trois, quatre ou quinze personnages ! Suivre l’intégralité du mariage depuis le point d’écoute de Victor, par exemple, aurait conduit à une impasse pour la simple raison que si la texture du son permet l’empathie avec un personnage plutôt qu’un autre, le risque est grand de tomber dans le piège de l’équivalence avec une caméra subjective (comme si nous voyions ce que voit celui qui est devant son écran) dont on sait qu’elle mène à une aporie formelle : notre pratique quotidienne des écrans d’ordinateur ne fait pas pour autant d’une desktop video un film immersif13. Nous avons donc fait le choix de distribuer la parole de façon plus objective. Nous n’avons dérogé qu’une fois à ce principe, pour la séquence « les retrouvailles » au cours de laquelle on n’entend que l’environnement sonore propre à l’espace de Victor, afin que soit rendue sensible l’irrémédiable distance qui le sépare lui, enfin dehors, de ses parents, enfermés dans leur maison.

L’image comme le son sont ainsi employés pour faire écho à l’absence de fluidité qui préside à la mise en relation des personnages. Nous avons fait le choix de l’assumer, parce qu’elle génère des situations dont les enjeux ne seraient pas perceptibles pour les spectateurices si elle était trop estompée, et qu’elle participe in fine du réalisme du film. De la même manière que Bazin parlait à propos du film Kon-Tiki de la capacité du cinéma à « photographier le danger »14, notre film photographie indirectement les connexions et les flux ayant produit le monde que ses personnages habitent.

On pourrait bien sûr décider de faire fi de tout réalisme, au nom de la liberté souveraine propre à chaque créateurice – ce que fait Keren Ben Rafaël, par exemple. Mais la situation inédite dans laquelle nous étions plongés au moment de la fabrication du film, le caractère universel et simultané de l’expérience du confinement, et donc de l’usage des logiciels spécifiques permettant les réunions virtuelles nous contraignait. Notre film reconduit, prolonge, élargit dans la fiction une expérience commune. Il nous a donc semblé que, dans ce cas précis, transiger sur le réalisme de ce que sont les discussions sur ces logiciels aurait constitué une erreur éthique et esthétique, une manière de mettre de côté par commodité ou coquetterie, ce que ce mode d’échange a, aussi, de triste15. Dans notre esprit, ce n’était donc tout simplement ni possible, ni envisageable. En revanche, si nous avons pu croire, en nous lançant dans l’expérience, que celle-ci allait se départir des contraintes techniques propres à un tournage classique, nous avons vite été détrompés.

Nous l’avons dit, la fabrication concrète d’Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau impliquait que chacun·e des comédiens ou des comédiennes se transforme en opérateurice, en technicien·ne (pour enregistrer les fichiers vidéos), et ne perçoive visuellement de la scène que la part qu’iel était chargé·e d’enregistrer en devant suivre le déroulement du reste « à l’oreille ». Pour nous, il s’agissait de diriger à distance des acteurices que nous connaissions bien pour certain·e·s, que nous n’avions jamais rencontré·e·s ailleurs que sur un écran pour les autres. Après une série de répétitions à laquelle nous assistions à distance, nous devions quitter la « scène » (le lien de connexion à la réunion numérique) pour ne pas apparaître à l’écran. Au stade du tournage, ce dispositif déplaçait la position du réalisateur par rapport aux usages habituels et l’assimilait plutôt à celui du metteur en scène de théâtre, empêché d’intervenir à la fin du processus. Bien entendu, ce déplacement ne durait que jusqu’à la salle de montage – montage effectué en partie à distance, lui aussi.

Le paradoxe du tournage à distance réside en ce qu’il simplifie la réalisation matérielle de certaines scènes : le mariage virtuel de Victor et d’Anna réunit vingt-deux personnages et figurant·e·s. Dans un dispositif classique, la réunion d’une telle équipe n’est pas simple d’un point de vue logistique, tandis qu’un simple lien suffit lorsque chacun·e est confiné·e. Mais ce lien, pour fonctionner, nécessite bien sûr une infrastructure colossale (celle du réseau internet), que cache la pauvreté apparente du dispositif et l’humilité visuelle des images qu’il permet de produire.

Plus les connexions sont nombreuses (dix-huit pour la scène du mariage), plus les temps de latence sont susceptibles d’augmenter. Le dérushage de la séquence nous a révélé qu’entre le démarrage commun du plan et sa conclusion, des glissements s’opéraient sur les vidéos enregistrées par chacun·e, qui se désynchronisaient progressivement les unes les autres, au point que la scène rassemblait en fait des comédien·ne·s qui n’étaient non seulement pas dans le même espace, mais pas non plus dans le même temps – la somme virtuelle de ces espace-temps fragmentés étant finalement une combinaison d’images et de sons émis à des moments différents, perçus selon des modalités singulières par chacun des participant·e·s de la scène16. Les écarts étaient parfois minimes (une à deux secondes), parfois énormes (une à dix minutes), conduisant des personnages ou des figurant·e·s à réagir à contretemps par rapport au rythme moyen de la scène partagée par les autres.

Nous avions cru, presque naïvement, en commençant ce tournage en distanciel, que cette réduction de l’appareil technique à sa portion congrue libèrerait le jeu d’acteurs sur lequel il pèse parfois. De notre expérience, nous tirons la conclusion que les particularités de notre tournage n’ont pas aboli cette part de la technique. Elles l’ont déplacée au point, paradoxalement, de nous conduire à reproduire dans nos sessions de tournage dématérialisé certains rituels ou certaines habitudes de travail propres au travail classique de plateau, comme le fait de réagir à un partenaire de jeu que l’on ne voit pas ! En somme, notre tournage de post-cinéma a mobilisé, de façon tout à fait spécifique, une certaine concentration propre au cinéma.

Le montage nous a conduits à corriger certains accidents, à rétablir certaines synchronisations, pour permettre une meilleure compréhension du récit. Mais nous avons fait le choix de conserver quelques traces de ces désynchronisations, qui rappellent que les transmissions de flux vidéos ne sont pas des phénomènes neutres et transparents. L’espace imaginaire qu’ils permettent de partager n’est pas un espace dans lequel chacun·e est synchrone – même si l’on peut entretenir cette illusion. Et l’un des enjeux du post-cinéma est peut-être d’interroger le temps singulier, moins synchrone qu’on ne pourrait le croire, qui structure les mondes virtuels partagés où l’on se retrouve lorsque les corps sont immobilisés. De l’ « embaumer»17 tel quel. En cela, le post-cinéma ne ferait que prolonger le travail du cinéma dont le contenu premier n’est pas « le drame », comme le rappelle Jacques Aumont, mais « le temps – le temps mis en forme »18.

La fin du confinement nous a permis de tourner la dernière scène du film comme une scène de cinéma. Comme dans À cœur battant, le film se termine par la réunion dans le même plan des deux personnages longtemps séparés, par leur étreinte, par leurs caresses : enfin, iels peuvent se toucher de nouveau. Il nous semble néanmoins que le dernier plan de Et de l’herbe… résonne de façon différente par rapport aux derniers plans du film de Keren Ben Rafaël : la différence lisible de nature entre les images de la première partie du film et le dernier plan, réalisé avec une caméra de cinéma, à la fin du confinement (donc, historiquement – à l’échelle de notre expérience, lorsque le cinéma dans son acception classique est redevenu possible), affirme tout à coup la puissance d’une image dont on avait oublié la possible existence et, par analogie, celle d’un monde sensible que l’on croyait révolu19.

Cette fin permet aussi de rendre perceptible ce que nous a permis de toucher du doigt ce moment de post-cinéma : la nostalgie, l’amour du cinéma et de tout ce qu’il engage, dans le rapport au regard, à l’autre ; ce que Daney dit si bien lorsqu’il écrit « Et le cinéma, je vois bien pourquoi je l’ai adopté : pour qu’il m’adopte en retour. Pour qu’il m’apprenne à toucher inlassablement du regard à quelle distance de moi commence l’autre »20. Et le lieu dans lequel cette fin est la plus sensible, c’est une salle de cinéma, avec son grand écran et les lumières éteintes. En cela, Et de l’herbe, et des fleurs, et de l’eau est bien un film de cinéma, puisqu’il est pensé pour être vu dans le cadre du dispositif particulier qui le définit…21 En effet, notre expérience n’a de sens qu’en tant qu’elle arrache au flux numérique des images a priori destinées à s’évanouir sitôt que produites, et à les déplacer vers un lieu qui n’est pas fait pour les recevoir22. L’estrangement ainsi provoqué par la projection des images pauvres du film dans une grande salle permet de mieux percevoir les fragilités du monde virtuel et fantomatique que partagent les hommes et les femmes confiné·e·s tout autant que la tristesse de ces images23. Il rend d’autant plus perceptible la sensation de monde retrouvé que peut provoquer le dernier plan du film. Cette image, – « juste une image » – réaffirme la puissance du cinéma comme lieu de représentation du monde situé, habité et partagé : le monde libre, le monde im-médiat. Celui dans lequel nous désirons vivre.

Clément Schneider

Né en 1989, Clément Schneider étudie à la Fémis, dans le département Réalisation. À la sortie de l’école, il fonde avec Chloé Chevalier et Alice Bégon la société Les Films d’Argile afin de prolonger son travail de cinéaste indépendant tout en gagnant sa vie comme projectionniste. En 2018, son premier long métrage, Un violent désir de bonheur, est sélectionné à l’ACID à Cannes. Aujourd’hui, il développe plusieurs projets de films et termine en outre une thèse intitulée Par ailleurs, le cinéma est une utopie.

Joseph Minster

Titulaire d’un Master de Littérature comparée de l’université Paris 3 et diplômé du département Réalisation de la Fémis, Joseph Minster écrit pour le web et le cinéma, et enseigne à l’université. Depuis 2019, il est doctorant au sein du laboratoire SACRe (Université PSL – La Fémis) dans le cadre duquel il mène un travail de recherche-création sur la notion de variation cinématographique.

- Nous reprenons ici la définition proposée dans l’appel à communication : « Bien que son acception varie selon les auteurs et autrices, le terme de « post-cinéma » désigne généralement les formes de l’image en mouvement nées avec le tournant numérique et qui s’émancipent des spécificités du médium cinématographique – que celui-ci soit défini par l’indexicalité propre à la pellicule argentique, le dispositif de la projection en salle obscure, ou encore la référence à un canon d’œuvres consolidé par plus d’un siècle de littérature critique et théorique. » URL : http://imagessecondes.fr/wp-content/uploads/2020/04/IS3-appel-v2-prolongé.pdf.

- « L’essentiel d’une “réalité virtuelle” consiste dans le fait qu’elle semble se passer de la structure physique et logique dont l’homme a besoin ». Maria Maïlat, « Rubrique – Le virtuel, le réel et l’actuel », Informations sociales, n° 147, 2008/3, pp. 90-91. URL : https://www.cairn-int.info/revue-informations-sociales-2008-3-page-90.htm

- « Le virtuel possède une pleine réalité, en tant que virtuel ». Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, P.U.F., 1968, p. 269.

- « In this sense, post-cinema would not go beyond a deceased cinema but the alteration of an entity due to a change in parameter […] from a module which would be the constant unit. » Christophe Génin, « In-flight Entertainment or the Emptying Process of Art in the Air », dans Dominique Chateau et José Moure (dir.), Post-cinema, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020, p. 144.

- Claude Bailblé, La perception et l’attention modifiées par le dispositif cinéma, Thèse de doctorat en esthétique sous la direction d’Edmond Couchot, Université Paris 8, 1999.

- Article L3136-1 du code de la santé publique modifié par la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 – art. 9 : « Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité requérante prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. » URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041868021/2020-05-12

- Sandrine Marquès, « Bird People : vol au-dessus d’un monde déconnecté », Le Monde, 3 juin 2014.

- « La compossibilité repose ainsi sur l’existence de relations spatiotemporelles entre les éléments d’un monde possible. » Jean-Pascal Anfray, « « Autant de mondes sans connexion » : Leibniz et Lewis sur la compossibilité et l’unité du monde », Les Études philosophiques, n°164, 2016/4, pp. 537-558. URL : https://www.cairn-int.info/revue-les-etudes-philosophiques-2016-4-page-537.htm

- On peut se demander si nous allons nous faire à ces conventions – quand bien même elles contredisent l’expérience réelle que nous faisons de ces modes de communication – de la même manière qu’il est admis au cinéma, dans une conversation téléphonique, qu’on puisse entendre la voix de l’interlocuteur à travers le combiné.

- Le titre international du film est The End of love.

- Nous empruntons cette expression à Hito Steyerl, In Defense of the Poor Image, E-flux journal,n°10, novembre 2009, URL : https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/, consulté le 30/09/2021.

- Le cinéaste Timur Bekmambetov propose de définir le desktop cinema (ou screenmovie) ainsi : « Le terme »screenmovie » dérive du terme »screencast » qui signifie l’enregistrement numérique des informations d’un écran d’ordinateur. Un »screenmovie » est une nouvelle forme de cinéma dans laquelle toute l’action se déroule sur l’écran d’ordinateur du protagoniste. » Voir Timur Bekmambetov, « Rules of the screenmovie: the Unfriended Manifesto for the Digital Age », Moviemaker, 22 avril 2015. URL : https://www.moviemaker.com/unfriended-rules-of-the-screenmovie-a-manifesto-for-the-digital-age/, consulté le 30/09/2021.

- C’est ce que révèle en creux Noah (2013, Patrick Cederberg et Walter Woodman). Dans ce court-métrage sous la forme d’une longue desktop video mettant en scène le temps passé par un adolescent sur internet entre de multiples plateformes, l’identification du spectateur au personnage éponyme situé devant l’écran d’ordinateur passe par l’usage répété de zooms et de panoramiques filés censés mimer le regard et l’attention du personnage sur telle ou telle zone de son écran tandis que le mixage souligne la proximité du bruit des doigts sur le clavier.

- Commentant Kon-Tiki (Thor Eyerdahl, 1952) dans une formule célèbre, André Bazin affirme : « ce n’est pas tant la photographie du requin que celle du danger ». André Bazin, « Le cinéma et l’exploration », Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, coll. « Septième art », 1975, p. 32.

- Le confinement a été l’occasion de (re)découvrir la profondeur de la fracture numérique, et combien nous ne sommes pas égaux en termes d’accès à internet, avec ce que cela peut impliquer d’isolement.

- Ce constat implique d’ailleurs de s’interroger sur l’impossibilité de souscrire à certaines des « conditions de félicité » identifiées par John Langshaw Austin pour qu’un énoncé soit performatif, à commencer, dans le cas du mariage qu’il convoque comme exemple paradigmatique, le fait que les mariés soient effectivement réunis (dans l’espace et le temps) au moment d’être déclarés mari et femme par le maire. Voir John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Le Seuil, 1970.

- « [C]ar la photographie ne crée pas, comme l’art, de l’éternité, elle embaume le temps (…) ». André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », Ibid., p. 14.

- Jacques Aumont, Que reste-t-il du cinéma ?, Paris, Vrin, 2013, p. 96.

- Ce passage d’une image de flux numérique contrarié à une image de cinéma inverse la proposition de Bertrand Bonello à la fin de L’Apollonide (2011), film qui invite le spectateur à prendre ses distances avec la beauté sensuelle et mythifiée par le souvenir de la maison close de l’histoire à travers l’apparition d’un dernier plan en DV donné comme contemporain de l’instance de narration du film et dont la banalité triste et crue contraste avec la somptuosité de toutes les images qui l’ont précédé.

- Serge Daney, Persévérance, Paris, P.O.L, 1994, p. 39.

- Comme le souligne Jacques Aumont, il s’agit de considérer « avant tout, non la genèse de [l’] œuvre et les actes de production qu’elle a engagés, mais le résultat tel qu’il apparaît, phénoménalement, sur un écran et pour un spectateur. » Jacques Aumont, Ibid., p. 18.

- Même si, comme l’écrasante majorité des courts-métrages de cinéma, notre film sera davantage visionné sur internet que vu en salle ; et même si son visionnage sur un écran d’ordinateur crée, par sa proximité avec notre quotidien désormais saturé d’échanges par visioconférence, des interférences troublantes, nous sommes convaincus que ce mode de visionnage demeure un pis-aller.

- « If post-cinema expresses a survival of the cinema beyond all its changes of production tools and modes of reception, then its place can only be that immaterial communicability of feeling […] which […] gives the human being his or her freedom of appreciation. », Christophe Génin, op. cit., p. 155.