Laurent Bismuth & Pierrette Lemoigne

La Danse dans les collections du CNC

Résumé

Les collections du Centre national de la cinématographie et de l’image animée renferment un nombre important de films sur le sujet « danse », qui en lui-même est très vaste, et excède cette représentation. La danse est un art éphémère, et par l’enregistrement qu’il en effectue, le film en devient la trace conservable. Les « films de danse » du CNC constituent donc un patrimoine inestimable, un potentiel outil de travail pour différents types d’usagers – étudiants en histoire du cinéma, danseurs et chorégraphes en activité, historiens des arts et de la danse, commissaires d’exposition, désireux d’enrichir leur connaissance de la danse et de son milieu. Un tel corpus cinématographique, finement structuré par périodes et par thèmes, fait advenir une histoire de la danse, notamment classique, à travers les figures familières des chorégraphes, maîtres de ballets et danseurs, et d’institutions aussi célèbres que l’Opéra de Paris. Mais il offre aussi l’opportunité de retracer le mouvement des inventions et autres avancées techniques qui sont autant de jalons dans la quête – reproduire, représenter le réel – qui préside à la naissance du cinéma lui-même, et dont procède son intérêt, tant esthétique que sociologique et historique.

Mots-clés

Collections CNC, cinéma, danse

Cet article s’attache à porter un regard sur les raisons, le plus souvent propres à la danse elle-même qui, dès l’origine, en firent une matière d’élection pour le cinéma. S’ils ne circonscrivent évidemment pas de façon exhaustive le sujet de la danse au cinéma, les films cités à titre d’exemples sont presque tous conservés dans les collections du CNC. Le corpus plus exhaustif qu’ils annoncent[1] représente en outre une plus-value importante dans la perspective de la valorisation éditoriale des collections du CNC sur « Garance », futur portail du patrimoine cinématographique partagé avec la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse et leurs partenaires, qui accueillera les internautes en janvier 2019.

1 – Dès les précurseurs, un intérêt d’ordre ontologique

Avant même la naissance du Cinématographe, la danse et ses constantes que, même en l’absence de musique, sont le mouvement et le rythme, interpellent ses grands précurseurs, hommes de science et artistes sensibles. Avec son jouet optique mis au point dès 1877, Émile Reynaud parvient à créer l’illusion du mouvement à partir d’une série d’images fixes, dessins sur papier ou carton. Influencé par les tableaux de danseuses du peintre Jean-Louis Forain, il dessine une silhouette de ballerine sur pointes pour l’une des Vues pour praxinoscope : La Danse sur la corde (1877) (figure 1).

En 1892, Georges Demenÿ met au point un appareil à disque, le « phonoscope »[2]. Au-delà de la démarche purement scientifique, l’inventeur oriente ses recherches de reconstitution du mouvement en direction du spectacle, et jette son dévolu sur la figure d’une danseuse effectuant un entrechat. Profitant d’un contrat passé entre la Société Générale des Téléphones et l’Opéra de Paris, qui autorise l’installation de micros « théâtrophones »[3], il s’immisce parmi les pensionnaires de l’Opéra de Paris pour y prendre des vues animées[4]. Demenÿ utilise l’appareil chronophotographique mis au point par Étienne-Jules Marey pour saisir, après La Biche au bois (1896)[5], Ballet japonais n°1 puis Ballet japonais n°2 où des danseuses classiques, en costumes représentant des décors floraux et ombrelles à la main, enchaînent des battements frappés et font place à une soliste en tutu de tulle qui exécute un manège de piqués, puis un danseur sur lequel elle s’appuie pour tenir l’équilibre d’une arabesque finale. Étienne-Jules Marey enregistre pour sa part divers exploits sportifs auxquels il associe quelques pas de danse. Cette démarche trouve un prolongement avec Pierre Noguès qui, avec son « ralentisseur »[6], filme Trois danseuses en 1912, prémices de Danse au ralenti (1922), qui donne à voir toute la complexité des jetés battus, cabrioles et entrechats exécutés par Robert Quinault, premier danseur à l’Académie nationale de l’Opéra de Paris, et Quelques pas de danse classique (1924).

Au tournant du XXᵉ siècle, dans ce contexte favorable à la recherche et à l’innovation technique, d’autres chercheurs rêvent quant à eux d’associer le son à l’image animée et misent sur la danse, objet se prêtant idéalement à l’expérimentation, pour démontrer la portée de procédés qui, s’ils n’ont pas connu la fortune du Cinématographe, sont restés dans l’histoire comme autant de repères. En 1899, Auguste Baron teste avec son « graphophonoscope » l’enregistrement du son en direct, en associant microphones, phonographe inscripteur[7] et caméra. Il tourne au studio d’Asnières Ballet de l’Étoile (1899). Sur scène, la ballerine Jeanne Duval, étoile classique au Théâtre de la Gaieté, exécute une variation sur pointes où elle entremêle battements, entrechats et sauts.

Clément Maurice tente de synchroniser de la musique ou des voix d’acteurs enregistrées sur un phonographe à cylindre avec des images projetées, et présente ainsi son « Phono-Cinéma-Théâtre ». À l’Opéra de Paris et à l’Opéra-Comique, il accède à l’excellence de la danse qu’incarnent Carlotta Zambelli[8], les ballerines Blanche et Louise Mante[9] déjà peintes par Degas, Rosita Mauri[10], ou Michel Vasquez[11]. Ces artistes font ainsi partie des premiers danseurs filmés individuellement, tout comme la célèbre Cléo de Mérode que l’on admire dans le film Danse javanaise, Jeanne Chasles qui apparaît dans Le Cygne (1900), ou encore Christine Kerf et Achille Viscusi qui figurent dans Ballet de «Terpsichore» (Un mariage aux flambeaux) (1900).

Sur ce plan de ce que l’on n’appelle pas encore « recherche et développement », Léon Gaumont n’est pas en reste. Ses Phonoscènes, tournées au moyen du « Chronophone Gaumont »[12], ne sont pas immédiatement convaincantes[13]. Néanmoins, l’image est projetée sur l’écran, et le phonographe fait entendre les sons accompagnant les gestes. Des danseurs exécutent des ballets, en s’efforçant de rester en mesure avec la musique reproduite sur le disque. Si un document tel que Ballet d’Orphée (1908) a pu être conservé, un grand nombre des phonoscènes réalisées entre 1900 et 1917 (Ballet égyptien, Ballet d’Hamlet…) n’ont pas été retrouvées.

Le Cinématographe lui-même s’attèle à représenter la danse. Les vues ayant à l’origine une durée maximale de 45 secondes, l’argument du ballet lui-même est découpé en fragments, comme en attestent les titres de 1897 et 1898 du catalogue de la société A. Lumière et leurs Fils : Excelsior : pas de trois I, II ; Ballet de Flora : pas de cinq I, II, III ; Ballet Flora : variations I, II ; Le Carnaval de Venise I, II, etc. Mais les opérateurs Lumière s’intéressent aussi aux à-côtés des représentations proprement dites. Dans Danseuse de ballet (1897), la ballerine Stella Bossi répète en pointes et en tutu dans une pièce ornée de moulures, en présence de techniciens de plateau. Lorsqu’elle a fini sa variation, un régisseur lui apporte des fleurs et une collation.

2 – Aux yeux de l’industrie naissante, les séductions du corps de ballet

Dans les années 1910, des acteurs majeurs du secteur (Pathé frères, Gaumont) aux firmes plus modestes ou spécialisées (Éclair, Éclipse, Lux, Le Film d’art), la production cinématographique applique progressivement à la danse une orientation plus esthétique, qu’elle soit féérique, acrobatique, ou simplement spectaculaire. Elle n’oublie toutefois pas de payer un tribut aux hommes et femmes de l’art dont la célébrité est venue couronner le parcours, à l’instar de Louise Stichel de l’Opéra de Paris, qui règle le « Grand ballet » du tableau du « Royaume de Neptune, les Naïades », dansé par le corps de ballet du Châtelet dans le film Vingt mille lieues sous les mers de Georges Méliès, ou encore Léo Staats, à qui l’on doit la chorégraphie du film L’Enfant prodigue produit par Le Film d’Art en 1909, et que réalise Georges Berr. Avec Les Sylphides (1902), réalisé par Ferdinand Zecca, la société Pathé frères parvient à restituer cinématographiquement un spectacle de danse classique sur scène. Dans la tradition, dix ballerines sur pointes y revisitent ce célèbre ballet romantique avec en fond de scène, un très beau paon dessiné sur une toile peinte simulant l’univers d’une forêt. Dans Grand ballet, un autre film Pathé frères de 1904, Mademoiselle Consoli, danseuse étoile du corps de ballet du Théâtre du Châtelet, exécute des pas de danse puis, soutenue par huit danseuses, présente un final en équilibre sur une étoile.

Mais très vite, Gaston Velle et Segundo de Chomón, réalisateurs attitrés de Pathé frères, utilisent les stratagèmes que le cinéma peut alors leur offrir, pour présenter des spectacles littéralement hybrides, où le corps des danseuses est associé à des objets étrangers (un œuf, un cocon), se métamorphose en insectes ou autres animaux (abeille, papillon, scarabée, ver à soie, serpent, poulpe, coq…), ou encore en fleurs (rose, tulipe, marguerite…) (figure 2). Ainsi dans La Peine du Talion (1906), Velle entraîne-t-il le spectateur dans une forêt bordée d’arbustes à fleurs, où un professeur et ses élèves capturent des papillons au filet pour étudier le mouvement de leurs ailes. Furieux, des grillons et papillons personnifiés par les danseuses se rassemblent pour prendre leur revanche et épinglent le professeur sur un tronc d’arbre, lui faisant subir le sort que lui-même leur réservait. Dans L’Abeille et la rose (1908), Segundo de Chomón représente de petites abeilles tourbillonnant autour de la ruche que simule un décor peint. Alors qu’elles esquissent des pas classiques autour de leur reine, une danseuse incarnant une rose se mêle à leur ballet. La reine s’isole dans un décor feuillu, la rose lui apparaît dans un lit de fleurs et prend vie. Elles esquissent un pas de deux. Par un effet de substitution, la rose redevient simple fleur et la reine poursuit la chorégraphie avec poésie, tenant maintenant la rose à la main. Mais celle-ci se fane.

Dans ces films et bien d’autres – Le Sorcier arabe (1906), Le Charmeur (1907), Le Scarabée d’or (1907), Les Roses magiques (1907), Les Têtes fantastiques (1908), La Danse du feu (1910), Le Petit Jules Verne (1907) – les danseuses qui interviennent toujours en groupe dans le décor, ont été recrutées au sein de la troupe d’un des théâtres renommé de la capitale. Dans la féérie Le Puits hanté (1910), ce sont les élèves de l’école de danse de l’Opéra de Paris qui sont filmées. Au fil du temps, les réalisateurs jettent toutefois leur dévolu sur une danseuse en particulier. Ainsi, voit-on la jolie prestation d’une danseuse non identifiée dans le film Le Philtre maudit, produit par Pathé en 1909, puis la célèbre ballerine Stacia Napierkowska dans Le Charme des fleurs (1910) de Gaston Velle, et dans des films historiques tels que La Tragique Aventure de Robert le Taciturne, duc d’Aquitaine d’Henri Andréani et Ferdinand Zecca, Cagliostro (1910) de Camille de Morlhon et Gaston Velle, et Notre-Dame de Paris (1911) d’Albert Capellani. Pour autant, l’Opéra de Paris ne constitue pas la seule référence, et les « Ballets suédois » de Rolf de Maré, mais plus encore les « Ballets russes », introduisent bientôt une forme de concurrence.

3 – L’autre « révolution russe »

La troupe des Ballets russes donne des représentations en Europe occidentale dès 1909 (figure 3), et s’y fixe à partir de 1911.

Après la Révolution de 1917, l’expression « Ballet russe » prend une acception plus générique, qui rappelle le temps révolu où de grands chorégraphes, ayant depuis émigré, régnaient encore en maîtres. Si les noms de Serge Diaghilev, Michel Fokine, Léonide Massine ou encore Serge Lifar ont ainsi laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la danse, tant à Moscou ou Saint-Pétersbourg qu’à Paris, la caméra s’est paradoxalement assez peu intéressée à eux de leur vivant (figure 4). De Marius Petipa, qui fit carrière en Russie de 1847 à 1904, il ne peut y avoir d’images de ses chorégraphies que dansées ultérieurement, et par d’autres. D’Anna Pavlova[14], il ne reste que quelques images de son interprétation de The Immortal Swan montées dans la réalisation de l’anglais Edward Nakhimov en 1935, le film biographique Madame Anna Pavlova (1928), et quelques réminiscences, dans les prestations de Stowitz, son élève et danseur préféré filmé par Adrien Bruneau dans Danses (1923).

À la mort de Serge Diaghilev en 1929, et contrairement à Georges Balanchine qui veut prolonger les Ballets russes aux États-Unis, Serge Lifar[15] sollicite un engagement à l’Opéra de Paris. Il y est nommé étoile, puis maître de ballet[16], et pendant presque trente ans, se consacre à faire de l’Opéra de Paris la meilleure troupe mondiale (figure 5).

Dans une conjoncture politique difficile, la danse parvient à se faire une place dans les productions françaises de l’avant Seconde Guerre mondiale. Ainsi Marcel L’Herbier inclut-il dans son film Nuits de Feu (1937) une séquence où les étoiles Mia Slavenska et Pierre Duprez dansent sur une chorégraphie de Serge Lifar. L’Opéra de Paris semble toutefois refermer ses portes devant la caméra, même s’il est des exceptions. Jean Benoît-Lévy et Marie Epstein y réalisent La Mort du cygne (1937) (figure 6), une fiction construite autour de trois grandes danseuses : Janine Charrat[17], jeune prodige de 13 ans qui tient le rôle de Rose Souris, petit rat en devenir, Yvette Chauviré qui interprète sa « petite mère », et l’Américaine d’origine croate Mia Slavenska [18] dans le rôle de « La Karine » l’étoile déchue, devenue professeur. Les réalisateurs scrutent la vie à l’intérieur du microcosme de l’institution et en livrent les moindres détails. Dans le décor fastueux du Palais Garnier, ils mettent en scène l’éventail de tous les facteurs, physiques (performance, invalidité) et psychologiques (passion, idéalisme, rivalité) qui entrent en ligne de compte dans la singularité des relations entre maîtres et élèves inhérentes au milieu de la danse. La chorégraphie est signée Serge Lifar et Léone Mail.

Parallèlement, les « Ballets russes » ont cheminé de leur côté, devenant la compagnie des «Ballets russes de Monte-Carlo » (1932-1935), née de la fusion du ballet de l’Opéra de Monte-Carlo et du « Ballet de l’Opéra russe à Paris ». Suite à un conflit interne, la compagnie se subdivise à nouveau en 1935, en « Les Ballets russes du colonel W. de Basil » (1935-1939) dont il reste dans les collections du CNC un Lac des cygnes de 1949, réalisé par Boris Zatouroff et « Les Ballets de Monte-Carlo » (1936-1938) dirigés par René Blum.

4 – Sous l’Occupation, l’instrumentalisation de la performance

En 1939, Lycette Darsonval [19], l’une des interprètes les plus en vue de la génération Lifar, prête son concours au prologue d’un film réalisé par René Guy-Grand, La Cité universitaire. Il fait l’éloge de cette vie en collectivité, respectant pourtant les codes de chaque pays, qui constituait l’idéal du premier mécène de la Cité, Émile Deutsch de la Meurthe, et vante les pratiques et possibilités culturelles du lieu. En épilogue, le film présente un ballet avec la danseuse et Serge Peretti. Forte de sa notoriété, Lycette Darsonval est tout aussi capable de tenir le rôle d’une danseuse dans le film Douce (1943) de Claude Autant-Lara, que de danser aux côtés de Serge Lifar, Serge Peretti, Yvette Chauviré et Solange Schwarz dans un film tourné dans les entrailles de l’Opéra : Une journée à l’Opéra (1943) de René Hervouin, ou encore de chorégraphier une histoire étonnante dans un film d’animation intitulé Leurs premières aventures (1944), réalisé par Jean-Louis Daniel.

Mais dans le contexte des années 1940, discours chorégraphique et cinématographique vont surtout de pair pour prôner un certain élitisme, et construire une « vitrine d’état ». Serge Lifar, ses partenaires et étoiles fétiches (Lycette Darsonval, Suzanne Lorcia, Solange Schwarz, Yvette Chauviré, Serge Peretti, Nicolas Efimov, Guy Lainé, Roland Petit), prennent part au tournage du documentaire Symphonie en blanc, un court-métrage réalisé en 1942 par François Ardoin et René Chanas[20], et qui est caractéristique de la période et de son exaltation du corps sain. Son argument retrace l’histoire de la danse, de la Grèce et la Rome antique[21] jusqu’au ballet romantique au XIXᵉ siècle en passant par la cour du roi Louis XIV, puis incite les chorégraphes à puiser leur inspiration dans la mythologie et les romans chevaleresques. Serge Lifar, javelot et bouclier en main, y incarne un gladiateur et mime les gestes d’un soldat blessé, dans une gymnique très personnelle. De plus, les réalisateurs y exaltent la discipline et ravivent l’esprit d’efficacité. La performance d’un danseur ne résulte-t-elle pas du labeur ? Le danseur de l’Opéra de Paris ne doit-il pas sa réussite à sa totale soumission, à la rigueur qu’il s’inflige depuis que, entré très jeune à l’Académie nationale de musique et de danse, il apprend les codes et la grammaire de la danse classique (les positions de base[22]), exécute de difficiles exercices à la barre puis esquisse des figures imposées en vue d’une perfection idéalisée ? Dans le même esprit, le bien-fondé de la compétition est clairement au centre de Premier prix du Conservatoire (1943), qui promeut un système hiérarchique implacable, un enseignement de la danse classique intransigeant confiés aux meilleurs professeurs, pour sélectionner les danseurs qui constitueront l’élite de demain, puisqu’un premier prix du Conservatoire national de danse ouvre automatiquement la porte de l’Opéra de Paris.

5 – À la Libération, dynamisme retrouvé et montée en puissance des « étoiles »

À la fin de la guerre en 1945, Serge Lifar, collaborateur notoire, est radié, et l’Opéra de Paris lui-même connaît une forme de disgrâce[23]. La compagnie des « Ballets des Champs-Élysées » (1945-1951) est ainsi créée loin de la scène nationale, dont le directeur artistique est Boris Kochno. Fonctionnant avec des maîtres de ballets n’appartenant pas (ou plus) au Ballet de l’Opéra de Paris, son dynamisme s’explique en grande partie par la présence de jeunes danseurs prometteurs tels que Roland Petit et Zizi Jeanmaire, ou Janine Charrat. Mais Roland Petit se retire en 1948[24] et s’installe au Théâtre Marigny à Paris pour y fonder les « Ballets de Paris ». La compagnie des « Ballets des Champs-Élysées » n’y survivra pas. Roland Petit n’a de cesse de diversifier son répertoire, comme en témoignent le film Ballet Roland Petit, dont la datation n’a pas encore été déterminée, et le document intitulé B. Kochno, également présent dans les collections du CNC.

Le réalisateur Louis Fehr-Lutz rend compte du vent de liberté qui souffle sur la scène artistique d’alors, et d’un esprit d’ouverture dans ses films Danseuses acrobatiques (1945) (figure 7) puis Étoiles de la danse (1948), tandis que Jacques Berr signe De la Butte aux planches en 1947.

Le film Montmartre réalisé en 1950 par Jean-Claude Bernard, entraîne le spectateur dans les music-halls célèbres et les studios de danse que fréquentent précisément les danseurs de l’Opéra et des autres troupes chorégraphiques. Près de la place Pigalle, Roger Constant, maître de la danse acrobatique, règle divers numéros, et c’est ici que viennent s’entraîner Lycette Darsonval (figure 8), maintenant étoile de l’Opéra, et le premier danseur Serge Golovine.

Qu’ils soient professionnels de l’école de danse de l’Opéra de Paris, du Conservatoire National de danse, où qu’ils fréquentent les grands studios parisiens, les danseurs s’affirment de plus en plus comme « étoiles », et recherchent reconnaissance et postérité. La caméra braque son objectif sur les plus illustres de ces artistes, comme en atteste Le Ballet des santons tourné en 1947 par Marcel Martin. Le réalisateur y fait figurer les plus grands danseurs et professeurs de l’Opéra de Paris : Pierre Duprez (maître de ballet auprès de Serge Lifar à l’Opéra de Paris durant une quinzaine d’années), Madeleine Lafon, Eugène Ponti, Max Bozzoni, Roger Ritz, Geneviève Gillot, Jacqueline Million, Christiane Vaussard, Nicolas Efimoff, Michel Renault et Paulette Dynalix.

L’Opéra de Paris redore son blason. En 1949, Marcel Martin célèbre dans le docu-fiction Paris, capitale de la danse, ses artistes qui brillent à nouveau. Sous le prétexte de l’histoire d’une provinciale arrivée à Paris pour y faire carrière, le film permet de découvrir les perspectives offertes à un danseur en herbe, et les étapes de son parcours, depuis les classes de l’Opéra jusqu’à l’ultime consécration. Brigitte Bardot s’y glisse à la barre (figure 9), mais le film propose surtout de suivre la classe dirigée par le grand maître Gustave Ricaux, où ce dernier encourage Michel Renault et Jean-Paul Andréani dans leurs pirouettes, Raymond Franchetti dans sa gamme d’entrechats, Serge Golovine dans sa série de tours, Roland Duflos et Xavier Andréani dans leurs entrechats et cabrioles, sans oublier Jean Guélis. Dans une salle voisine, Claude Bessy et Micheline Grimoin effectuent des relevés sur pointes, Madeleine Lafon travaille remarquablement un enchaînement, Lycette Darsonval répète une variation du premier acte de Giselle, et danse un pas de deux avec Max Bozzoni .

6 – Dans les années 1950, un affranchissement généralisé

Dans les années cinquante, les compagnies étrangères n’hésitent plus à venir en France. George Balanchine répond à l’invitation de l’Opéra de Paris dans le cadre d’un festival organisé par le « Congrès pour la liberté de la culture », dont les représentations doivent se tenir en mai 1952. Dans L’Œuvre du XXᵉ siècle : arrivée à Paris du New York City Ballet, le chorégraphe et la danseuse Maria Tallchief sont filmés à leur arrivée dans la capitale (figure 10).

Cette décennie est pourtant le moment où la danse s’affranchit d’un certain classicisme, élargit son champ d’investigation, tandis que les moyens d’enregistrement sur film progressent de leur côté. À la sensibilité de la pellicule répond une modernité chorégraphique qui commence à imposer de nouveaux codes. La captation d’images d’une troupe au travail, d’un ballet sur scène ou la performance d’un danseur devient plus aisée. Milorad Miskovitch et Colette Marchand prennent plaisir à incarner le rêve de L’Étalagiste, un court-métrage de Philippe Ducrest. Wladimir Skouratoff [25] incarne le rôle de l’amoureux de Marguerite évincé par le diable dans Méphisto valse réalisé par Ray Ventura en 1951, aux côtés du couple Ludmila Tchérina et Edmond Audran. Sur l’andante de la Troisième symphonie de Beethoven, ces derniers interprètent le ballet À la mémoire d’un héros, également filmé en 1951 par Ray Ventura, dans une chorégraphie réglée par Serge Lifar. Ludmila Tchérina y tient le rôle de Napoléon Iᵉ (figure 11) et Edmond Audran celui de l’Aigle, synonyme de rêve de gloire et de puissance.

© Editions René Chateau / Collection CNC – direction du patrimoine

Ailleurs, les étoiles Claude Bessy et Max Bozzoni, les danseuses de l’Opéra de Paris Paulette Dynalix, Jacqueline Million et Liliane Oudart, ainsi que de nombreux danseurs classiques de l’Opéra d’Amsterdam, exposent leurs performances dans Ballet « Terrain vague », réalisé par Marcel Martin en 1957, et qui conte entre autres le rejet d’une femme riche cherchant à faire la charité aux miséreux de la Zone.

De plus en plus, le cinéma prend « le pas » sur la danse dans les fictions et les docu-fictions. Les danseurs s’éloignent un temps des institutions prestigieuses, pour accepter une prestation dans un film où, tout en restant fidèles à leur discipline et sans renier leur passé, ils exécutent une ou plusieurs variations, servant ainsi un propos qui le plus souvent leur est extérieur et pourrait se passer d’eux. Michèle Marconi, ex-petit rat, se plaît à imiter sa passion du cheval dans Fantaisies chorégraphiques et Escale à Paris de Michel Lukine en 1950. Claire Sombert compte parmi les souvenirs d’un pianiste nostalgique dans Feuilles d’automne, réalisé par Eddie Pétrossian, puis étoffe de ses prestations le propos de Symphonie de la laine, film institutionnel sur l’industrie textile réalisé en 1952 par Jean Lods et Natacha Seailles (figure 12). Mais elle endosse enfin le rôle d’une danseuse de l’Opéra dans Les Lumières du soir de Robert Vernay (1956).

© Succession Jean Lods / Collection CNC – direction du patrimoine

Violette Verdy, très en vue depuis la sortie du film Ballerina de Ludwig Berger en 1950, et Serge Perrault deviennent acteurs danseurs au service d’une comédie réalisée en 1953, Chassez le naturel… de Philippe Ducrest, dont le cadre est un music-hall. Quant à Claude Bessy et Josette Amiel, elles se réinventent en conductrices types aux côtés du danseur Max Bozzoni dans Quand « elles » conduisent, réalisé par Marcel Martin en 1955, où elles incarnent des femmes émancipées, répondant au machisme d’hommes encore peu enclins à partager leurs jouets automobiles avec le beau sexe.

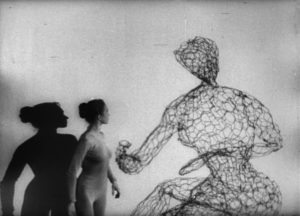

Que le danseur quitte son institution « naturelle » permet néanmoins d’enclencher la démocratisation de son art. Apporter un regard sur la modernité chorégraphique est désormais un impératif (figure 13), puisque les nouveaux chorégraphes préfèrent réaliser leur rêve en dehors l’Opéra de Paris.

Collection CNC – direction du patrimoine

[1] Ce texte arrête son exploration à l’orée des années 1960, mais le corpus « danse » du CNC se prolonge sur les décennies suivantes, et continue à être alimenté, notamment grâce aux films collectés au titre du dépôt légal à partir de 1977.

[2] Ensemble de clichés chronophotographiques découpés et collés sur verre, qui produit l’impression du mouvement grâce à un dispositif associant un obturateur et une manivelle.

[3] Dispositif destiné à capter voix et sons lors de spectacles, depuis les côtés de la scène.

[4] Voir Philippe Saint-Geours et Christian Tardieu, L’Opéra de Paris, coulisses et secrets du Palais Garnier, Paris, Plon, 2015.

[5] Ce film est une production Gaumont, société pour laquelle Demenÿ travaille à partir de 1895, tourné par l’opérateur Jacques Ducom sous la direction d’Edmond Floury, numéro inscrit dans une féerie théâtrale éponyme, donnée au Châtelet.

[6] Système de prise de vue en accéléré, qui donne un effet ralenti à la projection.

[7] Équipé d’un moteur électrique, d’un récepteur téléphonique, d’un cornet acoustique et/ou d’un graveur à électro-aimant.

[8] Danseuse à l’Opéra de 1896 à 1899 et qui sera directrice de l’école de danse de l’Opéra de Paris entre 1920 et 1935.

[9] Dont le père Louis Amédée Mante (1826 – 1913) entra à l’Opéra de Paris comme contrebassiste en 1848.

[10] Professeur de la classe de perfectionnement à l’Opéra de Paris et directrice de l’Opéra de Paris entre 1902 et 1920.

[11] Directeur de l’école de danse de l’Opéra de Paris entre 1894 et 1902.

[12] Dispositif constitué d’un cinématographe et d’un phonographe (puis d’un gramophone) synchronisé.

[13] Si le système fonctionne à partir de 1902, il s’améliore véritablement en 1912, où l’enregistrement sur le disque se fait « en direct », en même temps que les images viennent impressionner la pellicule du cinématographe, assurant la synchronisation du mouvement et des son.

[14] Formée elle à l’École impériale de danse de Saint-Pétersbourg, entrée en 1899 au sein du ballet du Théâtre Mariinsky, devenue étoile en 1906, elle tint les plus grands rôles du répertoire classique.

[15] Ex-élève de Bronislava Nijinska et danseur des ballets russes de Diaghilev.

[16] Il exerça cette nouvelle fonction jusqu’en 1944 et de 1947 à 1958.

[17] Danseuse repérée par Serge Diaghliev.

[18] Première danseuse des « Ballets de Monte-Carlo ».

[19] Promue étoile de l’Opéra de Paris en 1940.

[20] Le film ressort en 1952 dans une version augmentée sous le même titre, qui inclut le court-métrage La Danse éternelle.

[21] Une conception que l’on retrouve dans le prologue du film Panorama musical (1945) de Louis Cuny, où Janine Charrat (1924-2017) et Pierre Duprez exécutent une chorégraphie dans un décor grec.

[22] De la première à la cinquième auxquelles Serge Lifar a ajouté la sixième et la septième.

[23] Serge Lifar retrouva en 1947 la direction de l’Opéra de Paris.

[24] Roger Eudes alors directeur du Théâtre des Champs-Élysées, supprime son soutien à la compagnie.

[25] Vu dans un adage avec Yvette Chauviré dans le film Paris, capitale de la danse (1949).

Référence électronique pour citer cet article

Laurent BISMUTH et Pierrette LEMOIGNE, « La danse dans les collections du CNC », Images Secondes. [En ligne], 01 | 2018, mis en ligne le 19 mai 2018, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2018/05/19/la-danse-dans-les-collections-du-cnc/

Laurent Bismuth

Laurent Bismuth est chef du service Analyse et Gestion Documentaire des Collections à la Direction du Patrimoine Cinématographique du Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC).

Pierrette Lemoigne

Pierrette Lemoigne est chargée d’études documentaires au département Analyse et Gestion Documentaire des Collections à la Direction du Patrimoine Cinématographique du Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC).