Fanny Beuré

Le Spectacle de l’authenticité :

filmer la street dance dans la saga Step Up

Résumé

À travers l’exemple des films de la franchise Step Up, notre article s’interroge sur la façon dont est négocié le passage de la street dance au spectacle enregistré, en particulier sur les stratagèmes mis en œuvre pour recréer au cinéma l’authenticité supposée de la rue. Il s’agit notamment de confronter ces procédés à ceux identifiés par Jane Feuer dans le passage du musical classique de la scène au cinéma, en vue de montrer combien ce modèle, malgré ses limites, demeure d’actualité. La saga Step Up tâche ainsi triplement de recréer à l’écran cette authenticité : en liant la danse à la communauté, en en faisant un facteur d’émancipation personnelle et en intégrant aux films une réflexion sur la médiatisation de la performance.

Mots-clés

danse, street dance, cinéma, franchise, comédie musicale, internet, vidéo, spectacle.

Les films à destination des adolescents constituent depuis longtemps un des sous-genres majeurs du musical. Dès les années 1940, les backyard musicals avec Mickey Rooney et Judy Garland célèbrent une jeunesse américaine dont le débrouillardise et l’ardeur au travail se mesurent à leur capacité à monter de toutes pièces un spectacle digne de Broadway. Quelques décennies plus tard, la vogue des films « de danse » – Fame (Christopher Gore, 1980), Flashdance (Adrian Lyne, 1983) ou Dirty Dancing (Emile Ardolino, 1987) – revisite les thématiques du genre[1], encore en s’adressant principalement aux adolescents. À la même époque une série de films comme Wild Style (Charlie Ahearn, 1983), Breakin’ (Joel Silberg, 1984) ou Krush Groove (Michael Schultz, 1985) ciblent toujours les jeunes adultes en mettant à l’honneur la culture hip-hop[2]. Si ces productions de second rang sont assez vite tombées dans l’oubli, elles posent les bases génériques du hip-hop musical qui semble aujourd’hui connaître une fortune nouvelle. En effet, depuis le début des années 2000, la résurgence de films situés en milieux urbains et mettant à l’honneur les danses dites « de rue » (dans une acception large de différentes danses liées à la culture hip hop : breakdance, L.A. Style, tutting, popping, etc.) apparait comme une nouvelle manifestation de cet emploi de la danse comme ciment privilégié d’une culture jeune.

La franchise américaine Step Up est l’une des plus lucratives du genre : les cinq films[3] produits entre 2006 et 2014 ont généré plus de 650 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Une série tirée de la franchise (Step Up: High Water) est sortie sur la plateforme de VoD payante YouTube Red en janvier 2018, tandis qu’un remake chinois serait en cours depuis 2016. Si la saga créée par Duane Adler affiche un cast inégalement récurrent (certains personnages n’apparaissant que dans un seul film) et des intrigues indépendantes d’un opus à l’autre, son unité stylistique demeure très forte. Non seulement ces films sont ponctués de longues et spectaculaires séquences dansées, mais la danse y est célébrée comme un moyen privilégié d’émancipation affective et sociale pour les jeunes protagonistes qui la pratiquent, généralement en groupe et sous forme de battle. Le nom même de la franchise énonce sa volonté d’articuler la danse à des enjeux politiques, par le jeu de mots sur les sens littéral et figuré de l’expression « s’élever » (qu’on perd avec la traduction française « Sexy Dance »). La saga Step Up se trouve ainsi au cœur d’une antinomie : alors que la street dance est une forme vernaculaire, ces films proposent d’en faire un spectacle cinématographique (donc médiatisé et industriel), tout en revendiquant son ancrage populaire, garant de l’authenticité des motivations des personnages. Déjà rencontré par le musical hollywoodien classique et le hip hop musical des années 1980, ce paradoxe est celui de tout contenu populaire récupéré par un mass média. Dans les films Step Up, celui-ci est d’autant plus aigu qu’il s’agit d’une franchise, c’est-à-dire d’une série de films connectés sur le plan narratif et faisant l’objet d’une exploitation commerciale de grande ampleur, notamment par le biais de produits dérivés.

Notre article propose de s’interroger sur les multiples façons dont Step Up négocie le passage de la street dance au spectacle enregistré, en examinant comment celui-ci réactive le dispositif mobilisé, selon Jane Feuer, par le musical cinématographique classique. Dans un texte de 1977 qui marque durablement l’historiographie sur le genre, Jane Feuer argue en effet que la réflexivité de la comédie musicale la conduit à façonner et diffuser des mythes renforçant les valeurs idéologiques de l’industrie du divertissement tout en faisant mine de les démystifier[4]. Nous tâcherons d’expliciter en quoi, comme le suggère Laurent Guido dans sa préface à la récente traduction française de ce texte, les jalons théoriques posés par Feuer il y a plus de 40 ans demeurent d’actualité[5].

Nous prêterons une attention particulière aux structures « syntaxiques et sémantiques » rituelles et répétitives caractéristiques des films de genre[6], en considérant que les différents films Step Up relèvent d’une double appartenance générique : au film musical et à la franchise Step Up elle-même[7]. La place de la danse dans les différents opus de la saga sera envisagée de deux façons complémentaires : sa fonction dans l’intrigue, mais aussi la façon dont les numéros sont filmés et les répertoires dansés qu’ils mobilisent. C’est triplement que la saga tâche de recréer à l’écran l’authenticité supposée de la rue : en liant la danse à la communauté, en en faisant un facteur d’émancipation personnelle et en intégrant aux films une réflexion sur la médiatisation de la performance.

Célébration de la spontanéité collective de la danse de rue

L’analyse développée par Jane Feuer au milieu des années 1970 repose sur un postulat majeur portant sur l’ensemble de l’industrie culturelle : le divertissement industriel « de masse », produit des sociétés capitalistes, tâche de se présenter au public comme un produit des sociétés préindustrielles[8]. Appliquée au musical hollywoodien, cette tentative de retrouver les racines populaires du spectacle folklorique s’incarne notamment dans l’insistance sur le lien social que crée le fait de chanter et danser ensemble[9]. Dans Step Up la danse est, pareillement, d’abord envisagée comme pratique collective : la mise en avant de cette fonction communautaire est le premier pilier de la construction de l’authenticité de la street dance. Elle permet non seulement de la réinscrire dans une culture populaire « issue du peuple » mais aussi de l’associer à une solidarité et une loyauté qui apparaissent d’autant plus fortes qu’elles se font passer pour naturelles.

Le caractère collectif de la danse se mesure d’abord au fait qu’elle permet de fonder le groupe, le crew, cette famille d’adoption dans laquelle chacun peut trouver une place. Cette fonction intégratrice est particulièrement mise en évidence dans la scène typique de « revue de talent », qui advient lorsque le crew se constitue (Step Up 2: The Streets et Step Up: All In) ou que quelqu’un d’extérieur y est introduit (Step Up 3D et Step Up Revolution). Dans les opus 2, 4 et 5, un même montage elliptique montre successivement les différents artistes à l’œuvre tandis que le premier rôle masculin donne, en voix-off, leur nom et leur talent. Step Up 3 varie légèrement en remplaçant le montage par une introduction in situ de Moose (Adam Sevani) aux membres de le crew des Pirates par leur chef Luke (Rick Malambri). Dans tous les cas, la rapidité des segments, leur enchainement fluide et la hausse momentanée du volume de la musique extradiégétique donnent à ces séquences assimilables à des numéros musicaux un rythme entrainant qui augure du potentiel de la réunion de ces différentes compétences. Dans Step Up Revolution, la spécialisation de chacun est même soulignée par un arrêt sur image et une colorisation avec, en surimpression, le nom et la qualité du personnage (figure 1).

Par ces procédés expressément cinématographiques, ces films mettent en avant des qualités qui ne sont pas seulement singulières mais surtout en marge du système scolaire ou sociétal. La revue de talents de Step Up 2 réunit ainsi tous les élèves de la Maryland School of the Arts (MSA) dont les compétences ne sont pas reconnues par l’institution. Dans Step Up 3, Luke explique à Moose qu’il a trouvé ses danseurs un peu partout dans New York, ceux-ci ayant « un talent fou, mais nulle part où aller ». Le fait de présenter les talents singuliers des jeunes danseurs comme, à la fois, cause de leur marginalité sociale et raison de leur appartenance au collectif permet ainsi d’établir une équivalence simple entre crew et expression d’un talent authentique car le fruit d’une persévérance à rebours des usages établis.

La collection de laissés-pour-compte inclassables n’est cependant qu’un point de départ à la fiction d’authenticité de la street dance : non contente de rassembler tous les marginaux, le crew leur permet de se façonner une nouvelle identité, collectivement et au fil du film. Dans Step Up 2, lorsqu’Andie (Briana Evigan) est exclue de son crew originel – les 410 – et que Chase (Robert Hoffman) lui suggère d’en former une nouvelle avec des camarades de la MSA, elle lui objecte qu’on ne peut pas « former son propre crew », avec le regard exaspéré d’une experte des règles de la rue face au néophyte. Elle exprime alors le caractère sacré du crew, force supérieure à la somme des talents qui la composent. Si Andie accepte pourtant de relever le défi, la suite du film met en scène la performativité de la danse en renouant avec un motif ancien du musical de coulisses : apprendre à performer ensemble pour réaliser la solidité du groupe.

En effet, la bonne agrégation de ces talents individuels ne va pas de soi : il y a ainsi des « ratés » préalables. Dans Step Up 2, la première battle du MSA Crew est un échec cinglant ; pourtant, la séquence précédente – un montage elliptique de leurs répétitions – avait témoigné de leurs capacités. Cette danse imparfaite traduit l’incomplétude momentanée du groupe : individuellement talentueux, ils ne maitrisent pas encore les codes du danser-ensemble. L’erreur des élèves de MSA porte d’abord sur le niveau de danse exigé pour la compétition : ils effectuent de façon approximative une chorégraphie extrêmement simple, quand la danse des 410, aux gestes précis et parfaitement synchrones, mise sur le spectaculaire des sauts et slides. Cette médiocrité de la danse est accentuée par un cadrage en plan serré qui gâche l’effet d’ensemble et de nombreux contrechamps sur le public désapprobateur. À l’inverse, la danse des 410 est filmée en entier, des variations d’angles de prises de vue et d’échelles de plan soulignant aussi bien la coordination du groupe que le brio des exploits individuels. Le second impair du MSA crew est de confondre danse de scène et danse de rue. On retrouve ici un des « mythes » qui permettent, selon Jane Feuer, au spectacle post industriel de renouer avec le spectacle folklorique : le mythe de la spontanéité[10]. Les performances ne doivent pas apparaitre répétées, mais être l’expression naturelle des émotions « brutes » des danseurs. Ainsi, lorsque le MSA crew est raillée par un « This ain’t High School Musical! », la référence péjorative au teen musical de Disney est destinée à indiquer combien leur danse apparaît à la fois trop infantile, lisse et superficielle pour la compétition[11]. Ils s’avèrent ainsi incapables d’improviser sur la musique et leur placement frontal sur deux lignes est inadapté au cercle au sein duquel se déroule la danse. À l’inverse, la danse des 410 semble dictée par la musique et le placement des danseurs n’a de cesse de se recomposer, permettant à tous les spectateurs d’apprécier leurs exploits. Cette incompréhension des élèves de MSA des codes de l’exercice indique combien il leur reste du chemin à parcourir avant de pouvoir se dire crew. Dans Step Up: All In, la première performance de The Mob – à l’occasion d’une battle dans un club – est, pareillement, un échec. Elle sert alors à exprimer les tensions naissantes au sein du crew, qui vole en éclats quelques scènes plus tard.

Face à ces difficultés initiales, d’autres performances illustrent la réussite finale du collectif. Surtout, ces performances réussies sont marquées de la spontanéité caractéristique du folk art : la capacité des différents membres du groupe à improviser ensemble témoigne des liens aussi organiques que magiques qui se sont développés entre eux. Là encore, les danses finales de Step Up 2 et Step Up: All In sont particulièrement représentatives de ces performances qui profitent de l’ensemble des possibilités spectaculaires du cinéma tout en tâchant de recréer la spontanéité de la street dance. Il s’agit dans les deux cas de performances qui débordent du cadre prévu : la première était une battle au sein d’un club, elle a finalement lieu sur le parking ; la deuxième devait se produire lors d’un télé-crochet, mais finalement mélange les danseurs de plusieurs équipes. Ces deux danses peuvent être envisagées à l’aune de la notion lévi-straussienne de « bricolage » mobilisée par Jane Feuer pour le musical hollywoodien. Feuer explique comment, dans le musical classique, l’utilisation de l’ensemble des éléments du décor cherche à donner l’impression de performances non répétées, même si tous les éléments sont évidemment déposés là à dessein[12]. Dans Step Up 2, le spectaculaire de la performance du MSA crew est ainsi redoublé par une averse fortuite qui, loin de perturber la performance, va permettre de la sublimer. Non seulement l’enthousiasme du public en dépit des conditions météorologiques atteste du brio de la performance, mais la pluie participe au spectacle, qu’elle magnifie les mouvements (par exemple un head turn, figure 2) ou qu’elle soit directement projetée à la caméra[13]. De la même façon que les danseurs tirent parti de la pluie, ils utilisent le caractère nocturne de la performance pour créer des effets lumineux : en trafiquant les générateurs, ils allument les feux des voitures garées à proximité.

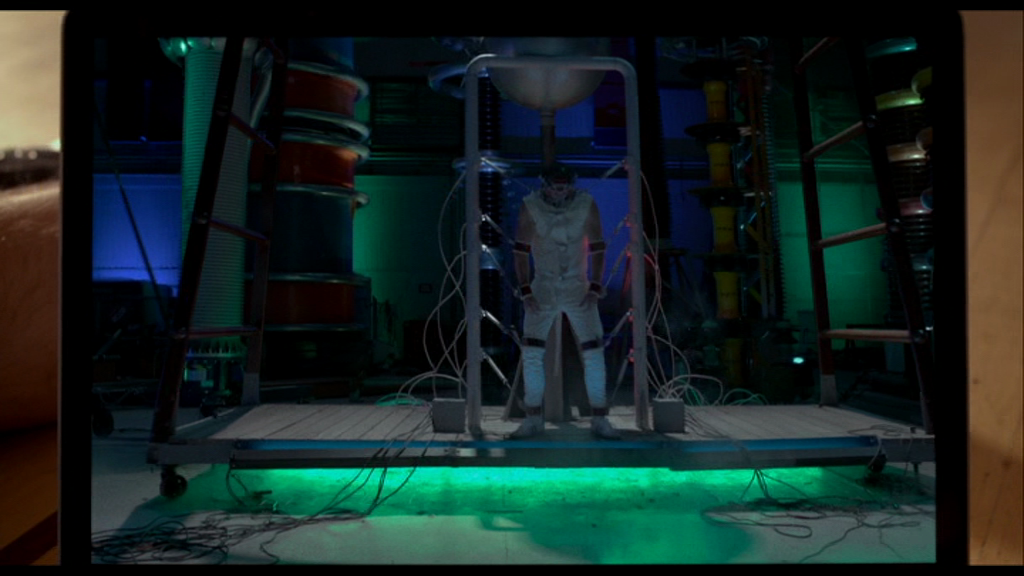

Dans Step Up: All In c’est, au contraire, par une performance extrêmement théâtrale que cette spontanéité magique est recherchée : danseurs surgissant d’une mer de sable ou tombant du ciel, bâtons enflammés, feux d’artifices, etc. C’est paradoxalement par la surenchère de spectaculaire que la performance combinée des LMNTRIX et The Mob échappe au script d’un télé-crochet s’étant révélé truqué ! Ni la production, ni les concurrents tricheurs ne peuvent s’opposer au surgissement du spectacle et à l’enthousiasme du public qui porte finalement les héros à la victoire.

Non seulement ces deux séquences font, chacune à leur manière, de la spontanéité des performances un gage de leur authenticité, mais elles lient intimement cette dernière au groupe. Ainsi, les chorégraphies privilégient mouvements saccadés et isolations, où la beauté vient de la synchronie impeccable de l’ensemble. Cette synchronie est soulignée par des plans d’ensemble frontaux et relativement longs (figure 3), dans des séquences au montage généralement très rapide et multipliant les angles de prise de vue. La solidarité alors advenue du groupe se lit également dans le choix de mouvements qui, par définition, nécessitent une coopération, comme les portés dans lequel un danseur en propulse un autre (figures 4).

Ces performances donnent, en outre, à chacun l’occasion de briller : pour la bonne réussite du groupe, chaque danseur s’illustre dans le domaine où il excelle. Ainsi, dans le finale de Step Up 2, la chorégraphie est conduite à tour de rôle ; chacun des ensembles reflète alors le style de celui qui en est momentanément à la tête : danse debout quand Moose dirige, danse au sol lorsque c’est Cable. Chacun a l’occasion de montrer ses mouvements signatures et d’enrichir la chorégraphie de tout le groupe. Le même phénomène apparait à la fin de Step Up: All In ; non seulement deux crew se succèdent dans un seul numéro, mais la chorégraphie isole plusieurs couples, chacun caractérisé par un style. Se combinent alors parfaitement les conventions de la battle de breakdance (dans laquelle chacun doit, à tour de rôle, relever un défi imposé) et la morale du film. En liant réussite de la performance et avènement du groupe, les films de la série affirment que le groupe sert « naturellement » le bien de tous. Dans ces deux exemples, la performance finale se manifeste en outre par un bonheur visible devant l’exploit accompli : les séquences se closent sur les embrassades des différents membres du groupe. La mise en scène de cette allégresse collective est directement liée à la deuxième thématique au cœur de la fiction d’authenticité de la street dance selon Step Up : l’épanouissement personnel dans la danse.

Transmettre au spectateur l’expérience singulière de la danse

En effet, la saga Step Up insiste fortement sur l’expérience de la danse. Là encore, la technique n’est pas nouvelle : de nombreux musicals classiques évoquent le fait de chanter et de danser et le plaisir unique qu’il procure. Cette thématique est présente aussi bien dans les intrigues mettant en scène des artistes dévoués corps et âme à leur art, que dans les numéros aux chansons « participatives » ou décrivant les effets bénéfiques de la danse. Dans le musical classique comme dans Step Up, faire partager au spectateur l’expérience du performer sert à récréer à l’écran l’authenticité du spectacle vivant.

Dans les films de la saga Step Up, la danse est d’abord source de félicité car elle est synonyme de liberté. Pour l’ensemble des protagonistes, elle constitue l’alternative passionnelle à la voie raisonnable de l’école ou du salariat, imposée par la famille ou la pression sociale. La valeur libératrice de la danse est d’ailleurs vraisemblablement d’autant plus forte que la saga s’adresse à public jeune, prompt à se reconnaitre dans ces récits où la construction identitaire se fait d’abord par les pairs dans un monde à l’écart des adultes. Dans Step Up 2, Andie est obligée d’intégrer la MSA sous la menace d’être envoyée loin de Baltimore ; dans Step Up Revolution, Sean (Ryan Guzman), subit les railleries de sa sœur au motif que « flash-mobbeur professionnel » n’est pas un métier. Au fil des opus, le personnage de Moose incarne de façon récurrente cette tension entre danse et raison : à la MSA, il est d’abord inscrit dans la filière lumière plutôt que danse (Step Up 2), à NYU il tâche de concilier ses études d’ingénieur et sa participation aux Pirates (Step Up 3), enfin une fois sur le marché du travail et décidé à mener une vie rangée, il accepte de rejoindre les LMNTRIX (Step Up: All In). Les films insistent d’ailleurs sur la difficulté de concilier les deux pans de la vie des personnages : du fait de sa scolarité, Andie est évincée des 410 par manque de ponctualité aux répétitions, tandis que les périlleux arrangement de Moose seront créateurs de conflits récurrents avec sa petite amie. Cette équation entre danse et liberté permet, bien sûr, de réancrer la street dance cinématographique dans l’héritage qu’elle mobilise, celui d’une danse libre et contestataire. Ceci est souvent lié au contexte des performances, qui ont fréquemment un caractère insurrectionnel : sous forme de happening, elles se déroulent dans des lieux où la danse n’est pas prévue et troublent l’ordre public. On renoue ici avec la spontanéité et le bricolage notés par Feuer, notamment en termes d’utilisation des potentialités des décors urbains, qu’il s’agisse du métro (Step Up 2) ou des embouteillages d’Ocean Drive (Step Up: Revolution).

Ces films participent aussi à réactiver l’opposition entre des formes estimées spontanées et d’autres jugées plus contraignantes. Dans le musical hollywoodien classique, Jane Feuer évoque ainsi l’opposition archétypale entre le jazz et l’opéra[14] ; dans les films de la saga Step Up, ce sont les formes enseignées (notamment la danse classique) qui s’opposent aux formes apprises dans la rue. Ainsi, dans Step Up 2, un montage alterné mets en regard les sessions d’entraînement d’Andie et de Chase. Andie suit un cours de danse classique : peu habituée à la discipline, elle a du mal à pointer le pied ou tenir sa jambe en dehors. De son côté, Chase répète seul, dans une autre salle, ses propres mouvements de breakdance. Les deux danseurs effectuent alors une pirouette : tandis que Andie peine à tourner avec la jambe en dehors (elle n’est pas stable et ne se réceptionne pas correctement), Chase effectue une pirouette au retiré en dedans, dont la tonicité est amplifiée par le scratch de la musique. Le breakdance est alors façonné comme plus authentique que la danse classique, envisagée comme un carcan technique entravant l’expression du danseur. Le style alors imposé à Andie n’est pas le bon et le détour par une « mauvaise » forme permet de naturaliser la danse de rue comme la seule forme d’expression dansée adéquate pour le personnage.

En effet, la danse tire son authenticité de sa dimension identitaire. Elle est souvent liée à un héritage familial : dans Step Up 2 et Step Up 3, il s’agit d’honorer la mémoire d’un parent défunt. Surtout, elle permet de se réaliser : dans Step Up 3, la plupart des Pirates expliquent que la danse les a sauvés et permis d’être « qui ils sont vraiment ». Cette mise en avant des enjeux identitaires de la danse – et la tendance à en faire un gage d’authenticité – n’est pas peu problématique si on considère l’héritage culturel des danses mobilisées à l’aune des origines ethno-raciales des danseurs qui les interprètent. En effet si les formes de danse urbaine portées à l’écran dans les films de la saga sont majoritairement des formes popularisées par les communautés afro-américaines et latinos, et si les ensembles comportent de nombreux interprètes racisés, les stars de ces films sont des blancs. Plus encore, comme le souligne Raquel L. Monroe dans sa discussion du personnage d’Andie dans Step Up 2, « le film s’appuie sur la performativité noire pour authentifier et légitimer la participation blanche à une forme afro-américaine »[15]. La proximité sociale d’Andie avec le terrain pauvre de Baltimore (elle est « du quartier ») tout comme sa capacité à danser « like a black girl » ont donc un effet ambigu. D’une part, elles permettent de questionner la notion même de race en montrant que celle-ci n’existe que dans sa performativité dansée ; d’autre part, elles reconduisent la domination des blancs sur les racisés en cantonnant ces derniers à des emplois stéréotypés et secondaires. Ce constat formulé sur Step Up 2 se vérifie sur l’ensemble des films de la série puisque les opus 3, 4 et 5 comptent pareillement des stars blanches qui réinvestissent et s’approprient les danses noires et latines dans un contexte extrêmement métissé. Ces ambiguïtés renouent d’ailleurs pleinement avec la musical hollywoodien classique, dans lequel des formes « noires » (au premier rang desquelles le jazz et les claquettes) sont régulièrement mobilisées par des Blancs pour exprimer l’authenticité[16].

Non seulement la danse endosse une fonction identitaire essentielle, mais le plaisir éprouvé à la performance – explicitement formulé par les personnages – prend souvent la dimension d’une éthique de vie. Dans Step Up 2, avant la performance finale, Andie prononce une longue tirade dont la portée galvanisante est soutenue par des violons contrastant fortement avec le reste de la bande musicale. Andie rappelle que même si ces compétitions sont nommées battle (« batailles »), il y est surtout question de partager « cette chose [qu’ils font] : danser ». Participer à « The Streets » c’est se rassembler au-delà des barrières sociales, peu importe la victoire si chacun apporte son inventivité singulière au service d’une progression collective. Le plaisir de la danse est donc redoublé par son caractère désintéressé. Ainsi, dans Step Up: All In, lorsque les LMNTRIX découvrent que le concours est truqué, Andie (encore elle !) cherche à les remobiliser en arguant que c’est toujours une opportunité de montrer leur talent. Lorsque Sean lui oppose qu’ils ne cherchaient pas la victoire par vanité mais pour décrocher un contrat pérenne leur permettant de vivre de leur art, Andie rétorque que, pour elle, danser est « bien plus que cela ». Il s’agit d’une nécessité morale absolue : celui qui aime vraiment la danse, danse pour danser et rien d’autre, même pas la récompense de son effort… puisque la danse elle-même est récompense. Quelques scènes plus tard, Sean, finalement convaincu, se fait l’écho de cette philosophie en enjoignant le public à « oublier qui gagne ou perd, mais juste apprécier le spectacle »[17]. L’importance de cette injonction au désintéressement se mesure à la fréquence des situations qui opposent les héros à des antagonistes étrangers à cette éthique : les 410 qui, persuadés d’être les meilleurs, oublient l’essence de « The Streets » dans Step Up 2, ou les tricheurs Grim Knights de Step Up: All In. Ces performances prônant le dépassement de soi, d’un point de vue physique comme artistique, font écho à une idéologie de l’effort particulièrement présente dans le musical hollywoodien. Les répétitions sans relâche, sans recherche d’autre contrepartie que le plaisir du perfectionnement, sont ainsi au cœur de l’éthos du backstage musical, où la gloire ne vient qu’accessoirement couronner la conduite d’un performer moralement exemplaire, dans une célébration conjointe de deux mythes américains : l’éthique protestante du travail et l’idéal méritocratique de l’effort. Notons que cet éloge de l’ardeur au travail est d’ailleurs plutôt sous-estimé par Jane Feuer au profit de la célébration d’une virtuosité naturelle. Si Laurent Guido identifie justement cette composante comme étant au cœur des dance flicks récents, il l’interprète comme un écart avec le modèle classique[18]. Nous y voyons plutôt une continuité avec le musical hollywoodien classique, mais peut-être davantage à situer du côté des comédies musicales de coulisses des années 1930 et 1940 que des exemples postérieurs dans lesquels puise majoritairement Feuer.

Enfin, dans la saga Step Up, c’est aussi à travers de curieux segments d’ouverture que la danse est, dans chacun des opus, particulièrement présentée comme source d’épanouissement. On y retrouve systématiquement le même usage de la voix-off du héros ou de l’héroïne. Dans Step Up Revolution, il s’agit classiquement d’une exposition des difficultés et questionnements identitaires du personnage qu’on voit danser. Dans les autres opus, si ces segments donnent aussi à voir des danseurs en action, leur rapport à la diégèse est moins clair. Ces images diffèrent du reste des films : dans Step Up 2, leur grain et leur surexposition imite les images d’archives (figure 5), dans Step Up 3 elles comportent, en surimpression, les voyants de l’écran du terminal d’enregistrement vidéo (figure 6), tandis que dans Step Up: All In il s’agit de « vignettes » (figure 7). Par ces dispositifs comme par leurs angles insolites de prises de vue (au ras du sol), leur cadrage peu stable et au plus près de leurs sujets, ces images évoquent directement l’esthétique documentaire. La confusion entre documentaire et fiction est d’autant plus forte que l’identité des danseurs à l’écran est incertaine. Dans Step Up 2 et Step Up: All In, ils ne semblent pas réapparaitre dans le film ; dans Step Up 3, il s’agit de Luke filmant les différents membres de son crew, mais le spectateur ne le réalise qu’au cours du film et peut donc initialement lire ces segments comme de « vrais » témoignages de danseurs.

Ces séquences ont une double fonction. D’une part, elles permettent de réinscrire explicitement la street dance dans le contexte urbain d’où elle est issue, même dans les opus où elle est clairement tournée vers le spectacle. D’autre part, elles pointent le caractère particulier de la performance musicale : comme l’exprime Laurent Jullier à propos de la notion d’« image-trace »[19], celle-ci n’apparaît pas jouée, mais est simplement le résultat d’une compétence enregistrée – en somme, « intruquable », donc authentique. La question du statut de l’image enregistrée constitue précisément le troisième pilier de la « fiction d’authenticité » de la street dance élaborée par Step Up.

Média, performance et réflexivité

Les films eux-mêmes intègrent une réflexion sur la médiatisation des performances : dans quelle mesure cette prise en compte de la dimension médiatique permet-elle de désamorcer la menace de perte de spontanéité que constitue le cinéma ? Les danseurs sont ainsi régulièrement montrés en train de filmer leurs propres performances. Plusieurs des films comptent ainsi des séquences dansées dans lesquelles des plans de détail soulignent la présence d’une caméra discrète enregistrant la performance (figures 8 et 9, respectivement dans Step Up 2 et Step Up Revolution). Dans Step Up Revolution, le plan sur la caméra est d’ailleurs redoublé, dans la même séquence, par deux autres plans sur des spectateurs anonymes qui saisissent leur téléphone pour filmer la spectaculaire danse d’Ocean Drive.

Cette insistance sur le dispositif d’enregistrement présent à l’écran a, en partie, pour fonction de faire oublier la caméra du film. Ainsi, on retrouve le processus de mystification / démystification évoqué par Feuer à propos du musical hollywoodien[20] : en prétendant montrer à l’écran les dessous du spectacle, on oublie que le spectacle qu’on regarde repose sur ces mêmes artifices. Plus encore, plusieurs des plans « caméras » évoqués sont suivis de quelques secondes lors desquelles l’image apparait à travers le dispositif : d’un peu moins bonne qualité, d’un cadrage hasardeux et, surtout, avec en surimpression les voyants de l’écran du terminal d’enregistrement (figure 10). Ces plans qui mettent ostensiblement en scène le caractère médiatisé de la performance permettent alors de faire apparaître la danse filmée pour le cinéma comme la « vraie danse ». Non sans ironie, ce sont ainsi les plans les plus spectaculaires permis par le seul cinéma (plans aériens, ralentis sur les acrobaties) qui se font ainsi passer comme l’expression la plus spontanée du spectacle vivant, puisque l’image n’y est pas présentée comme médiatisée.

Notons que dans Step Up: All In, la confusion entre images de la danse faussement « directes » et celles ostensiblement médiatisées est à son comble lorsque le crew des LMNTRIX enregistre sa vidéo de candidature à l’émission de télé-crochet le Vortex. Si le numéro démarre via « l’œil » de la caméra (voyants apparents, prise de vue frontale et dans l’angle déterminée par le personnage visible à l’écran – figure 11), l’agencement évolue rapidement au fil de la performance. Non seulement les angles de prises de vues se multiplient, la caméra suit les danseurs dans les différents décors où a lieu la performance (figure 12) : ce qui se présentait initialement, narrativement et stylistiquement, comme un enregistrement de performance devient un numéro qui ne peut exister que par le cinéma. Si l’on file la comparaison avec le musical hollywoodien classique, ce phénomène n’est d’ailleurs pas sans rappeler les « numéros impossibles » des backstage musicals réalisés par Busby Berkeley à la Warner dans les années 1930 : censés se dérouler sur des scènes de théâtres, ces numéros faisaient voyager les spectateurs dans des espaces rendus possibles par le seul cinéma.

La mise en scène du dispositif médiatique ne s’arrête cependant pas à l’enregistrement de la performance : sa diffusion est également un enjeu majeur. Tout d’abord, les danseurs sont régulièrement confrontés aux images de leur performance : les moments complices de visionnages en groupe sont ainsi une autre façon de ressouder celui-ci, dans le bonheur de la performance accomplie. C’est le cas dans Step Up: All In: à la faveur d’un travelling arrière, la fin de la performance que l’on pensait en direct se révèle être déjà la version médiatisée sur un écran d’ordinateur, que les danseurs regardent tous ensemble (figure 13). Dans Step Up 2, juste après le happening des 410 dans le métro, on suit ainsi la course de trois danseuses jusque sur le toit d’un immeuble où elles regardent l’enregistrement de la performance ; dans Step Up Revolution, c’est l’ensemble des membres de The Mob qui se retrouvent dans le bar de quartier pour constater le succès viral de leur vidéo. La médiatisation modifie donc le plaisir de danser, puisque ce dernier est redoublé par celui d’être vu. Mais ce narcissisme du danseur face à sa performance n’entre-t-il pas en contradiction avec le désintéressement promu par le genre ? En réalité, ces pratiques de mise en scène de soi sur les réseaux sont, bien sûr, totalement familières des jeunes spectateurs auxquels les films s’adressent. Leur intégration aux performances participe donc à la vraisemblance de la représentation de la culture jeune à l’écran tout en évitant de discuter la dimension narcissique de la technique.

En outre, les images des danses enregistrées sont fréquemment intégrées à d’autres média au sein du film, démultipliant alors la distance par rapport à la performance « originelle ». Dans Step Up 2 et Step Up Revolution, des extraits des vidéos prises par les danseurs et diffusées en ligne sont ainsi repris au sein de journaux d’information en vue de dénoncer ces performances troublant l’ordre public. C’est alors via une double médiatisation (des images télévisées issues d’une vidéo postée sur Internet) que la performance live réapparait et, surtout, que les danseurs et leurs proches y sont confrontés. Dans Step Up 2, Andie rentre chez elle juste après que sa tutrice a vu le reportage sur la dernière action des 410 et c’est pourquoi elle est menacée d’être envoyée loin de Baltimore. Dans Step Up Revolution, trois danseurs de The Mob sont, sur leur lieu de travail, confrontés de deux façons successives aux images de leur performance : ils regardent d’abord ensemble sur une tablette, dans les vestiaires, la vidéo YouTube qu’ils ont postée ; des extraits de la même vidéo sont ensuite intégrés à un flash d’information diffusé sur l’écran de télévision des cuisines. Ces images endossent alors une double fonction. D’une part, elles sont le témoin de la performance advenue « en vrai ». L’image enregistrée de la performance joue alors sa fonction d’« image-trace » : elle ne fait qu’enregistrer le réel. D’autre part, ces images médiatisées permettent de souligner l’opposition entre les deux « facettes » des personnages. Ces images de la danse visionnées durant le temps contraint de l’école ou du salariat permettent de situer la danse comme l’expression de leur véritable identité, dissimulée derrière une façade sociale. Cette opposition est d’autant plus saillante que leur attitude soumise au travail contraste avec l’explosion d’énergie de la vidéo.

Loin de constituer une barrière médiatique supplémentaire, l’enregistrement et la diffusion de la performance sont intégrés au récit comme gestes politiques. Dans Step Up 2, une ancienne membre des 410, explique ainsi à la MSA crew que l’art de la vidéo fait partie intégrante des codes de la rue. C’est ainsi par « The Prank » (« la Farce »), une performance filmée et diffusée sur Internet, qu’un crew nouvellement formé fait savoir qu’il participe à The Streets. Le MSA crew va donc se livrer à l’exercice et défier les 410 par une vidéo dans laquelle ils ridiculisent leur chef Tuck (Black Thomas). Le spectateur du film découvre la vidéo en même temps que Tuck : la danse apparait directement dans sa version médiatisée. Cette vidéo reprend les codes de genre du film de danse, comme la « revue de talents » et ses plans successifs sur chacun des danseurs et leurs noms en surimpression. Surtout, le principe même de la vidéo est de jouer sur des effets de cadrages et de perspective pour y intégrer Tuck à son insu (par exemple, lorsqu’il marche dans la rue et que le MSA crew danse en arrière-plan, figure 14). Enfin, la danse intègre les codes de la vidéo virale, mettant l’accès sur l’humour potache au détriment de la chorégraphie. La danse est donc, d’abord, façonnée pour le média. Dans Step Up Revolution, la performance médiatisée est pareillement intégrée à l’intrigue et constitue la promesse d’émancipation sociale : le crew participe à un concours du nombre de vues sur YouTube, l’argent récolté en cas de victoire devant servir sauver un quartier pauvre menacé de destruction par un promoteur immobilier.

Enfin, ces films intègrent une réflexion sur la menace incarnée par la médiatisation. S’interroger sur le rôle d’un autre média, par exemple la télévision, permet de dévier les soupçons du cinéma voire de le présenter, en creux, comme le seul média conservant l’authenticité de la street dance. Step Up: All In est ainsi tout entier articulé autour de la tension entre street dance et télé-crochet : d’une part, l’expression authentique d’individus mus par le seul plaisir de danser, d’autre part, un show formaté pour attirer le plus de téléspectateurs possible. Lorsque, avant la performance, Sean prédit « it’s gonna make some killer TV » (« ça va faire une émission mortelle »), il ne fait pas que reprendre les termes employés par la présentatrice en coulisses : le cynisme de sa réplique sert précisément à exposer les dangers de la médiatisation puisqu’il avait amèrement constaté plus tôt « c’est de la téléréalité, rien n’est réel ». La street dance serait-elle donc bien trop « chaude » pour ce média « froid » qu’est la télévision ? Pour les dance flicks, feindre d’exposer la mystification en présentant le modèle faussement repoussoir du télé-crochet permet donc de la renouveler d’autant plus fortement. Non sans ironie et comme le remarque Laura Robinson, c’est pourtant la même fiction d’authenticité que ces programmes de téléréalité déploient à propos de la street dance, de la présence enthousiaste du public sur le plateau au façonnage de la persona des danseurs comme étant « de la rue »[21].

C’est de multiples façons que les films de la saga Step Up cherchent à récréer au cinéma l’authenticité de la danse de rue, a priori menacée par la médiatisation. Une grande partie de ces procédés étaient déjà à l’œuvre dans le musical hollywoodien classique, comme l’insistance sur la fonction communautaire de la danse ou encore sa présentation comme facteur d’émancipation personnelle pour les personnages. Mobiliser le cadre théorique posé par Feuer permet de souligner en quoi celui-ci demeure fécond, mais confirme également les limites qu’on pouvait déjà y observer à propos de l’analyse du musical classique. Tout d’abord, alors que Feuer place au cœur de son propos la nature de la relation entre public et film, le « spectateur » qu’elle envisage demeure, au sein du texte, résolument dégagé de tout ancrage culturel et historique. Or, le musical classique comme les dance flicks contemporains sont traversés d’enjeux culturels, notamment relatifs à la question de la réappropriation de formes inventées par des cultures dominées. Une seconde limite de l’analyse de Feuer, notamment soulignée par Laurent Guido, est sa faible prise en compte des contextes industriels de production des films[22]. Pourtant, aujourd’hui comme hier, la volonté de plonger au maximum le spectateur dans l’expérience de la danse se manifeste aussi dans la mobilisation « physique » de celui-ci, notamment par le biais de divers produits associés aux films. Si, à l’époque du musical classique, les spectateurs pouvaient retrouver dans des journaux spécialisés les pas des chorégraphies de leurs films préférés, c’est aujourd’hui possible grâce à des produits dérivés comme le DVD Step Up – dance workout. Les derniers développements de la technique permettent d’ailleurs de pousser cet engagement encore plus loin. Ainsi, la série Step Up: High Water produite et diffusée sur YouTube Red en 2018 s’accompagne non seulement d’une série de vidéos destinées à apprendre les mouvements de la série, mais aussi d’une déclinaison de deux numéros dansés en réalité virtuelle permettant au spectateur muni d’un casque et de son téléphone portable de circuler librement au milieu des danseurs.

En effet, si la référence au modèle hollywoodien classique permet de resituer Step Up dans une tradition longue, les mutations technologiques modifient profondément le rapport à la danse. Dans Step Up, l’utilisation de la caméra vidéo est intégrée aux films, qu’il s’agisse de s’enregistrer pour répéter ou pour diffuser la performance, sur Internet ou à la télévision. Les jeunes spectateurs ciblés par ces productions sont habitués à partager leur image sur les réseaux sociaux et mêmes incités à reproduire ces enregistrements, par exemple lorsque la franchise organise un concours de danse. Si le cadre d’analyse posée par Feuer montre aujourd’hui ses limites, c’est aussi parce que le cinéma n’est bien sûr plus le seul média à s’emparer du spectacle vivant : par le biais des télé-crochets, la street dance est ainsi particulièrement présente à la télévision. Le cinéma parvient cependant toujours à résoudre de façon privilégiée les contradictions soulevées par la médiatisation, à la fois en se positionnant comme espace de discussion de ces contradictions et en renouant avec la tradition spectaculaire des danses de rues par une surenchère d’effets cinématographiques, dont la 3D est peut-être la manifestation la plus emblématique.

[1] Jane Feuer, The Hollywood Musical [1982], Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1993, p. xi.

[2] Kimberly Monteyne, Hip Hop on Film, Jackson, University Press of Mississippi, 2013, p. 4

[3] Step Up (Anne Fletcher, 2006), Step Up 2: The Streets (2008), Step Up 3D (Jon M. Chu, 2010), Step Up Revolution (Scott Speer, 2012), Step Up: All In (Trish Sie, 2014).

[4] Jane Feuer, « The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment », Quaterly Review of Film Studies, vol. 2/2, 1977, p. 313-326.

[5] Laurent Guido, préface à Jane Feuer, Mythologie du film musical, Saint-Denis, Les Presses du Réel, 2018, p. 7.

[6] Rick Altman, The American Film Musical, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1987.

[7] Notre analyse porte sur les « déclinaisons » 2 à 5, laissant de côté le premier opus qui, centré sur le couple romantique, n’a que très peu en commun avec les quatre autres films choraux.

[8] Jane Feuer, The Hollywood Musical, [1982], Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1993. Voir en particulier le chapitre « Mass Art as Folk Art », p. 1-22.

[9] Jane Feuer, The Hollywood Musical, op. cit, p. 15-16.

[10] Les deux autres mythes sont celui de l’intégration et du public. Cf. Jane Feuer, « The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment » [1977], dans Steven Cohan (dir.) Hollywood Musicals: the Film Reader, London/ New York, Routledge, 2002, p. 31- 40

[11] Ce commentaire fait écho au « What street ? Sesame Street ? » précédemment répliqué à Moose lorsqu’il dit qu’ils ont l’intention de participer à The Streets.

[12] Parmi les exemples les plus célèbre, « Make’Em Laugh », de Singin’In the Rain (Gene Kelly et Stanley Donen, 1952), dans laquelle Donald O’Connor tire parti de tous les accessoires présents sur un plateau de tournage pour un grand numéro de clown.

[13] L’averse « accidentelle » est d’ailleurs reprise dans Step Up 3, cette fois suite à une canalisation brisée.

[14] Jane Feuer, The Hollywood Musical, op. cit., p. 54-57.

[15] Raquel L. Monroe « “The White Girl in the Middle”: The Performativity of Race, Class and Gender in Step Up 2: The Streets », dans Bianco Melissa (dir.) The Oxford Handbook of Dance and the popular Screen, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 187

[16] Sur les lien entre Fred Astaire et le jazz voir par exemple l’ouvrage de Todd Decker, Music Makes Me: Fred Astaire and Jazz, Berkeley, University of California Press, 2011.

[17] «We forget about this winning or losing and just enjoy the show ».

[18] Laurent Guido, préface à Jane Feuer, Mythologie du film musical, op. cit., p. 32

[19] Laurent Jullier, « Trois Danseuses et le cinéma – Cyd Charisse », Cadrage.net, octobre 2013. [En ligne] HYPERLINK « http://www.cadrage.net/dossier/trois_danseuses/danseuses.html »http://www.cadrage.net/dossier/trois_danseuses/danseuses.html.

[20] Jane Feuer, « The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment », art. cit.

[21] Laura Robinson « The Dance Factor: Hip-Hop, Spectacle, and Reality Television », dans Melissa Bianco (dir.) The Oxford Handbook of Dance and the popular Screen, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 301.

[22] Laurent Guido, préface à Jane Feuer, Mythologie du film musical, op. cit., p. 29.

Référence électronique, pour citer cet article

Fanny Beuré, « Le spectacle de l’authenticité : filmer la street dance dans la saga Step Up », Images secondes. [En ligne], 01 | 2018, mis en ligne le 12 mai 2018, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2018/05/12/le-spectacle-de-lauthenticite-filmer-la-street-dance-dans-la-saga-step-up/

Fanny Beuré

Docteure en Études Cinématographiques, Fanny Beuré est chargée de cours à Paris-Diderot et à Paris Nanterre. Elle a soutenu en 2015 sa thèse intitulée Let’s Face the Music and Dance : la comédie musicale hollywoodienne classique au prisme de l’entertainment. Outre la comédie musicale, ses domaines de recherches comprennent les analyses socioculturelles des contenus médiatiques (gender, gay et cultural studies notamment), la sociologie des publics et l’économie du cinéma.

Elle a publié entre autres Let’s Face the Music and Dance : la comédie musicale hollywoodienne classique au prisme de l’entertainment, Presses Universitaires de Paris Sorbonne [à paraitre en 2018] ; « Les premiers musicals Warner de Doris Day : l’importation d’une star du disque », dans Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza (dir.), Stars du musical, Paris, Presses du Réel, 2017 ; « Subversions d’un genre classique dans une série contemporaine : la relation plurielle de Crazy Ex-Girlfriend aux conventions du musical », Cinéma et sérialité, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2017 ; « So, you like show tunes? Jouer la gamme des masculinités dans Glee », Genre en séries n°5 : Masculinités imag(in)ées, printemps 2017 ; « Bilan 2004-2013 de la production et du financement des films français réalisés ou coréalisés par des femmes », Studies in French Cinema, Vol. 16, No. 2, juin 2016, p. 134-151.