Sonny Walbrou

Walter Benjamin et le colportage de l’espace :

cinéma, architecture et jeu

Résumé

L’article propose d’aborder une notion présente dans l’œuvre de Walter Benjamin : le « colportage de l’espace ». Au carrefour de l’expérience du haschich et de la flânerie, l’expression soulève la question du parcours et de la perception de l’espace. Elle détermine en même temps une attitude critique à l’égard de la perspective et des formes spectaculaires qui jouent de la confusion des espaces et de l’illusion d’une proximité immédiate des lointains. De ce fait, le colportage de l’espace entre en résonance avec une part actuelle de la culture visuelle qui repose sur la navigation d’espaces virtuels. Il convient donc d’éclaircir cette notion que Benjamin emploie à plusieurs reprises sans jamais toutefois la définir vraiment.

Mots-clés

Walter Benjamin, cinéma, architecture, colportage de l’espace, jeu vidéo.

I

Dire que l’œuvre de Walter Benjamin entretient un rapport privilégié avec l’architecture apparaît comme un euphémisme. Il convient pour s’en convaincre de relire de nombreux fragments du projet des passages et de remarquer l’importance que joue l’architecture dès l’ouverture des exposés de 1935 et de 1939 de « Paris, capitale du XIXe siècle », ou encore de rappeler l’importance accordée par l’auteur à l’architecture dans l’élaboration du concept de distraction[1]. En même temps, on ne peut éluder le fait que l’architecture ne constitue jamais vraiment le cœur des réflexions du philosophe. Elle détermine toutefois un aspect essentiel de sa pensée concernant les formes de subjectivation d’une époque. Tantôt masque de la domination marchande et composante majeure du rêve du collectif, tantôt moyen de s’en émanciper et lieu d’une expérience authentique, l’architecture s’inscrit au registre des objets ambigus de la pensée benjaminienne. Si d’une part l’architecture participe du maintien de l’ordre, elle fonde en même temps, notamment dans sa forme moderne par le biais du fer, l’enjeu technique d’une réappropriation de l’espace et de la perception. Dans le domaine de l’art, sur l’architecture se répercutent en premiers les développements de l’industrie[2]. Par conséquent, en dehors de l’usine, l’expérience quotidienne de la technique moderne intègre l’espace public par le biais des nouvelles constructions. Pour Benjamin, celles-ci, parmi lesquelles les célèbres passages parisiens, interviennent dans l’ordre de la perception, elles touchent au « sentiment de l’espace[3] ». Cette sensibilité nouvelle énoncée au contact des nouveaux moyens de construction participe d’un mode de réception que l’auteur appelle « tactile » et qui caractérise aussi bien l’architecture que le cinéma. En un sens particulier, l’architecture sert comme modèle à la notion de distraction. Au mode de réception caractérisé par le recueillement et la contemplation dans l’expérience auratique des œuvres s’oppose la réception tactile dans la distraction. La perte de l’aura désigne notamment cette transformation du rapport aux œuvres. Un tel rapport ne se satisfait plus d’une distance oculaire uniquement, mais engage le corps et la perception du spectateur dans un rapport de proximité immédiate. Pour Benjamin, les déterminations architecturales des mouvements et des parcours du spectateur entrent en résonance avec l’expérience cinématographique. Pour le dire autrement, l’œuvre ne s’offre plus au regard contemplateur, elle s’impose au corps du spectateur. De fait, pour Benjamin, dès lors qu’il s’agit d’évoquer l’architecture ou le cinéma, la question de leur réception entre en jeu.

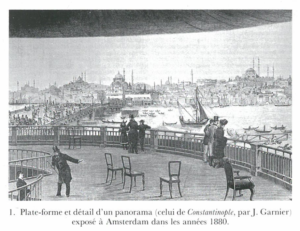

L’expérience occupe donc une place déterminante dans la pensée de l’auteur. C’est notamment cette question de l’expérience qui intervient dans une notion comme celle de « colportage de l’espace ». Celle-ci apparaît dans l’intervalle de l’expérience du haschich et de la flânerie, au contact de la rue, des espaces intérieurs qui ont l’apparence d’espaces extérieurs, des passages, des musées de cire, ou encore des panoramas. Le colportage de l’espace caractérise un jeu avec l’espace environnant. Il détermine une forme de « compénétration » des espaces et des temps qui, sur le mode du montage, oscille entre continuité et discontinuité. De même que la figure du flâneur dans l’œuvre de Benjamin varie entre un type positif et un type négatif, le colportage de l’espace apparaît ambivalent. De ce fait, il sous-tend une dimension critique, notamment à l’égard d’une culture spectaculaire en proie à l’illusion mimétique qui tend, à l’image des panoramas circulaires, à recouvrir et substituer, sur un mode empathique et par un jeu perspectiviste complexe, un espace à un autre. Le colportage de l’espace peut en ce sens intervenir comme une notion critique opérante à inscrire dans le prolongement du concept d’industrie culturelle. Ce faisant, et parce qu’elle charrie avec elle la question du parcours et de l’expérience, cette notion entre en résonnance avec une part importante de la culture visuelle contemporaine.

II

Les propositions de Benjamin interviennent sur le tard d’un pan de la modernité artistique des années 1920 caractérisé par la pensée conjointe du cinéma et de l’architecture. Ce que l’imaginaire théorique[4] cinématographique de l’architecture révèle alors, c’est, selon les cas, une pensée du montage, de l’interpénétration des espaces, de l’agencement des plans ; à bien des égards il s’agit, depuis le cinéma, d’affirmer la mobilité du point de vue en architecture[5]. L’hypothèse d’un spectateur mobile apparaît par exemple chez Eisenstein dans sa lecture de la célèbre Histoire de l’architecture d’Auguste Choisy. Reprenant des passages entiers de l’œuvre de Choisy concernant le site de l’Acropole, Eisenstein fait valoir l’importance du parcours pédestre de l’architecture auquel se substitue la succession des points de vue dans le montage cinématographique. Bien que le mouvement réel du spectateur en architecture soit remplacé par le « parcours imaginaire[6] » au cinéma, le déplacement du regard et avec celui-ci l’élaboration en amont de cadrages successifs déterminent un point de passage entre les deux arts.

Chez Siegfried Giedion, la référence au cinéma tend justement à réaffirmer l’idée de mobilité en architecture, le fait que la perception de l’espace est l’affaire d’un regard mobile. Pour l’auteur, les nouveaux moyens de construction comme le fer ou le béton armé remettent en question l’idée de monumentalité en architecture. Celle-ci tend au contraire vers la mobilité et l’interpénétration, vers la « transition fluide des choses[7] ». L’architecture est alors « entraînée par le courant[8] », elle succombe aux flux de la ville et à l’emportement de la technique moderne. « La rue se métamorphose en un flot animé d’un mouvement continuel[9] », et l’architecture n’y échappe pas, tout au contraire y participe-t-elle : « l’élément fluctuant devient une partie de l’ouvrage[10] ». Au titre d’une architecture en proie à l’interpénétration et à la mobilité modernes, Giedion prend en exemple les voies ferrées traversant les immeubles, les ascenseurs aux parois de verre, l’ossature visible des constructions, ou encore l’effacement des limites entre l’intérieur et l’extérieur par le jeu des percées et des transparences. De telles transformations affectent de même la perception du visiteur pris dans le mouvement des constructions nouvelles. Comme l’affirment Simond et Paviol, « Giedion voit dans l’architecture de fer un nouveau type d’espace en ce qu’elle permet une mobilité du regard à travers la grille de la structure[11] ». C’est notamment ce que traduisent à de nombreuses reprises les illustrations de l’ouvrage, en particulier concernant la Tour Eiffel et le pont transbordeur de Marseille. Les photographies, prises par l’auteur depuis l’intérieur des constructions, privilégient au point de vue d’ensemble un regard incorporé à la structure. Ces images relèvent manifestement d’une transmission de l’expérience de l’architecture. Ainsi, à propos de la vue prise en plongée depuis la passerelle du pont transbordeur, Giedion indique en légende : « Abondance de nouvelles perspectives : tout est fondé sur la mobilité[12] ».

Les propositions de l’historien ancrent l’enjeu d’une mobilité réciproque entre les constructions nouvelles et le corps du spectateur, elles énoncent les contours d’une détermination à la fois technique et architecturale de la perception[13]. La référence au cinéma qui intervient à propos d’une construction de Le Corbusier rappelle justement l’implication architecturale d’un spectateur mobile dont le cinéma seul semble pouvoir rendre compte. Concernant les constructions de l’architecte à Pessac formant un lotissement, Giedion affirme que « des vues fixes ne permettent pas de s’en faire une idée claire. Il faudrait pouvoir accompagner le regard dans ses déplacements : seule la caméra peut rendre justice à la nouvelle architecture[14] ! ». On retrouve une fois de plus, à la croisée de l’architecture et du cinéma, l’ébauche d’une mobilité spectatorielle.

III

Ces réflexions concernant le corps et le mouvement du spectateur, dans l’entre-deux de la construction et de l’image cinématographique, apparaissent d’une manière tout à fait originale chez Walter Benjamin. En effet, si l’architecture intervient chez Benjamin pour parler du cinéma, c’est pour reporter sur l’expérience cinématographique les déterminations architecturales de la mobilité spectatorielle. Pour le dire autrement, l’architecture semble jouer un rôle déterminant dans l’argumentation de Benjamin pour dessiner les contours d’une perception tactile dans l’expérience cinématographique. L’expression n’annonce pas ici quelque moyen pour le spectateur de toucher l’image, mais l’inverse, le fait qu’elle s’impose à lui. C’est le corps de l’image cinématographique qui, comme celui de l’architecture, se rabat comme puissance mobilisatrice sur le corps du spectateur. Il convient de rappeler le passage de « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » dans lequel Benjamin élabore une pensée de l’architecture comme distraction :

Les constructions architecturales sont l’objet d’un double mode de réception : l’usage et la perception, ou mieux encore : le toucher et la vue. On ne saurait juger exactement la réception de l’architecture en songeant au recueillement des voyageurs devant les édifices célèbres. Car il n’existe rien dans la perception tactile qui corresponde à ce qu’est la perception dans la réception optique. La réception tactile s’effectue moins par la voie de l’attention que par celle de l’habitude. En ce qui concerne l’architecture, l’habitude détermine dans une large mesure même la réception optique. Elle aussi, de par son essence, se produit bien moins dans une attention soutenue que dans une impression fortuite. Or, ce mode de réception élaboré au contact de l’architecture, a dans certaines circonstances acquis une valeur canonique. Car : les tâches qui, aux tournants de l’histoire, ont été imposées à la perception humaine ne sauraient guère être résolues par la simple optique, c’est-à-dire la contemplation. Elles ne sont que progressivement surmontées par l’habitude d’une optique approximativement tactile[15].

Comme l’architecture, pour Benjamin, le cinéma détermine un espace physique. Celui-ci, loin d’arborer les traits caractéristiques de la peinture, en ce sens qu’il adresserait frontalement et à distance le spectateur, soumet sa perception à un effort d’accommodation incessant, ce de par le parcours auquel il est invité et parce que l’espace pour lui ne cesse ainsi de se reconfigurer. C’est le sens qu’il faut accorder ici à l’expression d’« impression fortuite » ou de « perception incidente[16] », qui laisse entendre que le spectateur n’est pas maître de l’attention qu’il porte à l’œuvre, et par le biais de laquelle il la domine, mais qu’à l’inverse l’œuvre ne cesse de le soumettre à une succession imprévisible de défis perceptifs – par exemple « des changements de lieu et de plan qui assaillent le spectateur [de cinéma] par à-coups[17] ». Dans la distraction, le spectateur se voit imposer un rythme extérieur à lui. Comparant le cinéma à la peinture, Benjamin affirme que si devant la toile le spectateur peut se laisser aller à la « contemplation », qu’« il peut s’abandonner à ses associations d’idées[18] », il en va autrement du spectateur devant l’écran : « Rien de tel devant les prises de vues du film. À peine son œil les a-t-il saisies qu’elles se sont déjà métamorphosées. Impossible de les fixer[19] […] ». Ce n’est justement que par l’habitude ou l’« accoutumance » que l’individu règle son rapport à la distraction et qu’il cesse de se projeter dans l’œuvre, mais qu’au contraire il la recueille en lui : « ce n’est pas la masse qui pénètre l’édifice, c’est l’édifice qui pénètre la masse[20] », affirme Benoit Goetz à propos du texte de Benjamin. L’habitude dans la distraction traduit un phénomène d’incorporation concernant le spectateur devant ce qu’il perçoit, ceci faisant écho à ce que Benjamin entend par « innervation ». La perception visuelle immédiate trahit ainsi un mode de réception plus profond voire inconscient, qui relève davantage de l’usage et s’oppose à l’attention volontaire[21]. La réception tactile à la croisée du cinéma et de l’architecture détermine donc pour Benjamin l’enjeu d’une réappropriation et d’un dépassement, elle caractérise un entraînement de la masse aux chocs de la modernité qui l’accablent par ailleurs. Par conséquent, l’auteur accorde au cinéma et à l’architecture une puissance de « restructuration de la perception[22] ». Force est de constater que Benjamin attribue à la perception tactile une dimension politique majeure puisqu’elle substitue à la distance la proximité nécessaire au dépassement des conditions modernes d’aliénation, le cinéma étant porteur d’un « revers du sentiment d’aliénation[23] ». Cette proximité, synonyme d’engagement, intervient déjà dans l’attitude du caméraman à l’égard du réel, une attitude que Benjamin compare à celle du chirurgien qui « renonce à s’installer en face du malade dans une relation d’homme à homme », « c’est plutôt opérativement qu’il pénètre en lui[24] ». Ce faisant, le caméraman « pénètre en profondeur dans la trame même du donné[25] ». Ainsi, et parce que l’auteur postule une identification du spectateur au point de vue de la caméra, la pénétration dont il est question ici se répercute sur l’expérience spectatorielle. Le spectateur fait sien le mode de perception de l’appareil cinématographique, un mode à même de rendre sensible un éclatement et une accélération du monde que la perception naturelle de l’homme ne peut appréhender seulement sans justement succomber à l’ordonnance perspectiviste.

IV

Dans un fragment du Livre des passages, la proximité se voit justement opposée à la perspective : « Opposition de la perspective et de la proximité tactile concrète[26] ». A plusieurs reprises, la perspective intervient chez le philosophe sous un aspect négatif comme métaphore du maintien de l’ordre. C’est la perspective comme réification de l’espace et objectivation du regard qui détermine une mise à distance de l’homme d’avec le monde et qui empêche de ce fait tout contact nécessaire à la révolution. Les structures perspectivistes, qu’il s’agisse des boulevards haussmanniens, des passages, des panoramas, ou encore du stéréoscope, participent d’une atmosphère de rêve, d’un dispositif illusionniste qui procure l’apparence de la proximité uniquement, mais non la proximité concrète. Ce qui prévaut pour Benjamin dans le cinéma, c’est au contraire l’éclatement de la perception, la mise à mal de l’idée de perspective. De même que pour l’auteur une approche matérialiste de l’histoire dénonce l’illusion du cours homogène du temps, le cinéma brise l’homogénéité de l’espace et de la perception. Ce qui se fait jour ici, c’est une théorie critique du montage, en ce sens qu’elle augure une transformation, un renversement des modalités d’appréhension et un élargissement du champ d’action de l’homme sur le monde. L’univers technique qui pour une large part domine l’individu offre donc ici, par le biais du cinéma, mais aussi de l’architecture dans sa forme moderne telle qu’elle apparaît notamment chez Giedion, un levier révélateur et émancipateur[27]. C’est le montage comme « sentiment de l’espace » qui fait voler en éclat l’organisation rationnelle du monde :

Nos bistrots et les rues de nos grandes villes, nos bureaux et nos chambres meublées, nos gares et nos usines semblaient nous emprisonner sans espoir de libération. Alors vint le cinéma, et, grâce à la dynamite de ses dixièmes de seconde, fit sauter cet univers carcéral, si bien que maintenant, au milieu de ses débris largement dispersés, nous faisons tranquillement d’aventureux voyages. Grâce au gros plan, c’est l’espace qui s’élargit ; grâce au ralenti, c’est le mouvement qui prend de nouvelles dimensions. Il est bien clair, par conséquent, que la nature qui parle à l’appareil photographique est autre que celle qui parle à l’œil – autre, avant tout, en ce qu’à un espace consciemment travaillé par l’homme se substitue un espace élaboré de manière inconsciente[28].

La mobilité cinématographique énoncée dans la distraction à travers l’architecture prend ici dans le montage une dimension résolument critique à l’égard du monde environnant. Ce que la référence à l’architecture souligne dans un premier temps, c’est qu’une telle transformation passe par la perception et le corps du spectateur. Ce qu’elle désigne également, c’est que l’appréhension théorique et contemplative de l’architecture est impropre à rendre compte de sa réalité en tant qu’usage, autrement dit que l’architecture en tant qu’expérience est au fondement d’une pratique de l’éclatement et de la dispersion que parachève le cinéma.

V

De la dispersion au contact des édifices, des rues, des intérieurs et des espaces marchands, il en est question au sein du colportage de l’espace. Une note de Benjamin énonce un lien entre cinéma, architecture et colportage au prisme de la compénétration : « Compénétration comme principe dans le film, dans l’architecture nouvelle, dans le colportage[29] ». La portée de cette notion, celle-ci apparaissant principalement dans les fragments du Livre des passages, fait écho à la réappropriation de l’espace par le montage au cinéma. En effet, d’un côté le cinéma se voit rapproché de l’expérience bien réelle du monde qu’éprouve le psychotique ou le rêveur[30], de l’autre, le colportage de l’espace prend en partie racine dans la transfiguration induite de l’espace dans l’expérience du haschich et de la flânerie. Dans les deux cas, la perception apparaît transformée, parasitée, perturbée. Néanmoins, et en dépit d’une élaboration théorique du colportage de l’espace pour le moins laconique voire elliptique, la notion fait état d’une ambivalence quant à la réappropriation de l’espace. Ce sont notamment les déterminations marchandes de l’expérience qui entrent ici en jeu. Cette dualité est au cœur même de la conception benjaminienne de la flânerie, entre d’une part l’émancipation, et d’autre part sa récupération par la sphère marchande.

Le colportage de l’espace ne bénéficie pas d’une définition claire de la part de Benjamin. Comme souvent chez l’auteur, c’est à travers la dispersion qu’il faut soi-même reconstruire la portée possible de chaque concept. Brigid Doherty s’est attachée à souligner la proximité entre la notion de colportage chez Benjamin et celle de montage. Au moyen d’analyse d’images ou de tableaux évoqués par le philosophe ainsi que de fragments et de notes entourant la notion de colportage, Doherty perçoit dans cette même notion la « méthodologie » du Livre des passages. Néanmoins, la portée qu’elle accorde au colportage de l’espace apparaît exclusivement d’ordre temporel au détriment, semble-t-il, d’une spatialité qui détermine une part non négligeable de l’œuvre de Benjamin. Il convient en ce sens, sans amputer le colportage de sa dimension temporelle, d’apporter à l’expression un éclairage à même de lui rendre le « sentiment de l’espace » qui lui revient.

L’expression elle-même semble désigner l’idée d’un espace « au service de… », d’un espace qui se prête à diverses formes et interprétations. Le terme de colportage désigne en même temps la déambulation et la marchandisation. Ainsi, « colportage de l’espace » détermine en quelque sorte la transfiguration (capitaliste) de l’espace, et notamment sa marchandisation à travers tout un jeu illusionniste qui concourt à maintenir quelque ambiguïté quant à la réalité. Cette ambiguïté peut être maintenue comme telle en laissant affleurer les signes d’un espace contradictoire, mais elle peut également faire l’objet d’un recouvrement illusoire visant justement à gommer les traces d’une production et à substituer la continuité à la discontinuité. D’un côté la fantasmagorie du capital, ses façades, ses vitrines, ses monuments, ses spectacles, ses magasins, nourrit l’enjeu d’une pensée d’une discontinuité spatio-temporelle, de l’autre l’ambiguïté dont relève le colportage de l’espace tombe justement sous la coupe de la continuité et de l’illusion perspectiviste.

VI

Le terme de colportage constitue l’une des nombreuses affinités conceptuelles entre Ernst Bloch et Benjamin. Le terme intervient chez l’auteur d’Héritage de ce temps à propos du roman de colportage qui apparaît principalement sous les traits du roman d’aventure. Celui-ci est rattaché à « l’ivresse du rêve […] et du lointain »[31], il désigne « le plaisir de l’aventure et la liberté de voyager »[32]. Le roman de colportage est en ce sens teinté de l’exotisme du lointain, il invite le lecteur à « s’imaginer ailleurs[33] ». De même, la foire avec ses attractions, ses stands et ses décorations, apparaît à Bloch comme une copie du colportage puisqu’elle « fait venir, pour la jeunesse et le « peuple », le Sud avec la couleur orientale[34] ». De ce « Sud » il est aussi question chez Benjamin dans le texte qu’il accorde à la ville de Moscou. Parcourant les nombreux commerces de fortune qui ornent les trottoirs, Benjamin évoque les marchandises qu’on y trouve ainsi que l’atmosphère qui prête à confusion. Comme chez Bloch, le terme de colportage apparaît rattaché à l’idée de quelque lointain à proximité, notamment dans les photographies qui convient le sentiment d’une présence immédiate du Sud :

[…] on voit aussi quelquefois un véritable perroquet, un ara blanc. Dans la Miassnitchkaïa une femme vend debout de la lingerie, l’oiseau est perché sur une petite table ou sur son épaule. L’arrière-plan pittoresque de tels animaux, c’est ailleurs, dans le coin des photographes qu’il faut les chercher. On trouve sous les arbres dépouillés des boulevards des paravents avec des palmiers, des escaliers de marbre et des mers méridionales. Et il y a encore ici quelque chose qui évoque le Sud. C’est la folle variété du colportage[35].

À l’espace de la rue et de ses commerces s’adjoignent d’autres espaces ici véhiculés par les images photographiques. La variété évoquée par Benjamin tient lieu de l’hétérogénéité propre à la compénétration des espaces dans le colportage. C’est à nouveau la photographie qui intervient accolée au colportage lorsque Benjamin commente un passage de Nadja. Chez André Breton :

La photographie intervient […] d’une manière extrêmement remarquable. Des rues, des portes, des places de la ville, elle fait les illustrations d’un roman de colportage ; elle dépouille ces architectures séculaires de leur banale évidence. Pour les tourner dans leur intensité originelle vers les événements relatés, auxquels renvoient, exactement comme dans les anciennes brochures pour femmes de chambre, des citations littérales suivies d’une indication de page. Et tous les lieux de Paris qui apparaissent ici sont des endroits où ce qui se passe entre ces êtres se meut à la manière d’une porte tournante[36].

Benjamin poursuit en affirmant que le surréalisme produit un espace fait d’« analogies » et de « rencontres d’évènements inconcevables[37] ». Par conséquent, on peut d’ores et déjà comprendre que le colportage de l’espace en tant que production de l’espace est affaire de « compénétration[38] » des lieux et des temps. Il semble toutefois qu’il y ait pour Benjamin deux moteurs du colportage, deux manières qui consistent à faire jouer d’une part et à déjouer d’autre part les puissances de la compénétration. Il est en ce sens un aspect positif et un aspect négatif du colportage de l’espace.

VII

L’élément positif du colportage de l’espace se situe au carrefour du flâneur et de l’expérience du haschisch. Chez l’un comme dans l’autre, il est une capacité créatrice du « colportage de l’espace », à savoir la faculté de mettre à profit la compénétration, de tirer parti de la confusion et des phénomènes d’interférence. C’est notamment d’un jeu avec l’espace et le sens d’orientation dont il est question lorsque Benjamin évoque son expérience du haschich[39]. Le colportage de l’espace se rapporte notamment à l’historiographie et le philosophe insiste donc sur l’interférence des temps à même l’espace. C’est ainsi qu’il énonce l’idée d’une « prostitution de l’espace dans le haschisch, où il est au service de tout ce qui a eu lieu autrefois[40] ». Outre l’expérience du haschisch dont Benjamin rend compte dans « Haschisch à Marseille[41] », on peut se référer à un autre fragment du Livre des passages dans lequel l’auteur cite un extrait du carnet de notes qu’il tient lors de ses expériences :

Lors de ma deuxième tentative avec le haschisch. Un escalier dans l’atelier de Charlotte Joël. Je disais : « Une structure où seules des figures de cire peuvent habiter. Je peux faire une foule de choses avec, d’un point de vue plastique. Piscator, avec toutes ses productions, peut aller se rhabiller. J’ai la possibilité de modifier tout l’éclairage en maniant de minuscules leviers. Je peux transformer la maison de Goethe en Opéra de Londres. Je peux y lire toute l’histoire du monde. Je vois dans l’espace pourquoi je collectionne des images de colportage. Je peux tout voir dans la pièce ; les fils de Charles III et tout ce que vous voulez[42].

Ce fragment rend évidente la manière avec laquelle Benjamin fait jouer à l’espace une somme de transformations qui ont ici à voir avec l’histoire. À travers le haschisch, l’espace est au service de l’histoire, et l’auteur en est le producteur. C’est déjà presque quelque chose de l’ordre du montage. La référence à la figure de cire est intéressante puisque Benjamin l’emploie également ailleurs, précisément en rapport à « l’ambiguïté de l’espace » des passages parisiens. Ces derniers sont, d’après lui, dans un état similaire aux figures de cire dans un musée en tant que celles-ci se prêtent à d’infinies transformations, une même figure pouvant intégrer les représentations de différentes époques[43]. Dans l’expérience du haschisch, le colportage apparaît alors sous l’angle de l’équivocité[44], de ce qui défie tout point de vue homogène et centré, toute organisation réifiée de la perception, du lieu, et de l’histoire. Benjamin énonce ainsi des « phénomènes de superposition, de coïncidence[45] » qui caractérisent, en même temps que le haschisch, le flâneur :

Le « phénomène de colportage de l’espace » est l’expérience fondamentale du flâneur. Comme ce phénomène se manifeste aussi – d’un autre côté – dans les intérieurs du milieu du siècle, on ne peut s’empêcher de penser que l’âge d’or de la flânerie date de cette époque. Ce phénomène permet de percevoir simultanément tout ce qui est arrivé potentiellement dans ce seul espace. L’espace lance des clins d’œil au flâneur : de quel évènement ai-je bien pu être le théâtre[46] ?

La citation se termine sur une interaction entre le flâneur et l’espace qu’il parcourt. Toutefois, s’ajoutent au parcours du lieu présent les rémanences des évènements passés. Dans une « ivresse anamnestique[47] », tant dans les intérieurs qu’en extérieur, le flâneur fait jouer à l’espace une somme improbable de transfigurations qui a à voir avec la mémoire, la sienne propre, mais également celle du lieu. Cette plasticité imaginaire des lieux intervient dans une définition que Benjamin donne du flâneur, sans mention explicite du phénomène de colportage.

La rue conduit celui qui flâne vers un temps révolu. Pour lui, chaque rue est en pente, et mène, sinon vers les Mères, du moins dans un passé qui peut être d’autant plus envoûtant qu’il n’est pas son propre passé privé. […] Ses pas éveillent un écho étonnant dans l’asphalte sur lequel il marche. La lumière du gaz qui tombe sur le carrelage éclaire d’une lumière équivoque ce double sol[48].

Le flâneur ne se déplace pas seulement à contre-courant de la foule, en cela il n’est pas comparable au badaud, il se déplace également à contre-courant du cours du temps et se laisse viser par ce qu’il perçoit du passé à même les surfaces, à même les apparences de la ville. L’équivocité de la lumière ainsi que la duplicité du sol interviennent justement au titre d’un espace rendu ambigu, pluriel. La figure du flâneur comporte un rapport au temps qui n’est pas sans rappeler le traitement que Benjamin réserve à Proust lorsqu’il envisage ce dernier au prisme de la remémoration, de la « présentification », et de ce qu’il appelle également l’« entrecroisement[49] ». En somme, on peut dire que le rapport particulier que le flâneur entretient avec l’espace est le corrélat d’un rapport particulier au temps. Benjamin affirme ainsi que « dans la flânerie, les lointains – qu’il s’agisse de pays ou d’époques – font irruption dans le paysage et l’instant présent[50] ». La flânerie comporte donc la production d’une compénétration d’espaces et de temps hétérogènes. L’enchevêtrement, la superposition et la coïncidence caractérisent donc, en relation avec le haschich, la figure du flâneur. Telle est la dimension positive du colportage qui met en avant l’interférence et l’équivocité comme phénomènes positifs de l’ambiguïté[51].

VIII

Néanmoins, le colportage de l’espace ne repose pas sur la figure du flâneur ni sur l’expérience du haschich uniquement. En effet, le colportage de l’espace dessine les contours d’une critique du mimétisme qui s’applique notamment au vérisme de la photographie ainsi qu’à ses résonnances passées et présentes contenues dans le spectacle des panoramas circulaires et des musées de cire. Il en va de même pour les passages parisiens qui caractérisent l’un des aspects d’une fantasmagorie de l’intérieur, en ce sens qu’ils rejouent dans l’intérieur les caractéristiques esthétiques et économiques de la rue à l’extérieur. Dans cette fantasmagorie de l’intérieur, telle que l’espace prend l’apparence d’une rue, d’un paysage exotique ou de tout autre chose que ce qu’il est réellement, se jouent les versants positifs et négatifs de l’ambiguïté de l’espace à la fois caractérisée par le colportage de l’espace et déterminante pour le projet des passages.

S’il est au contact de la ville, des marchandises, des monuments, des passages, une portée critique et émancipatrice du désaxement à l’œuvre entre la flânerie et le haschich, d’un autre côté, il est un art de déjouer les puissances créatrices de l’ambiguïté de l’espace, en rejouant l’homogénéité du temps et du lieu, soit en la mimant. Il s’agit là du versant négatif du colportage de l’espace. C’est ici que doit intervenir la critique du mimétisme comme critique de l’univocité et de la récupération capitaliste de l’art de la flânerie et de l’hallucination. Sur le plan spatial, les panoramas ainsi que la photographie stéréoscopique, qu’on retrouve tous deux dans les passages, reconduisent le leurre de l’homogénéité caractéristique de l’historicisme et de la perspective. À la photographie, qui se trouve liée aux discours de l’objectivité de l’histoire comme science, sont rattachés les panoramas : « L’art vériste de la photographie sur la base de l’illusionnisme à la mode des panoramas[52] », note Benjamin. L’expérience du lieu ne s’y veut pas tant authentique qu’identique et l’on recourt de ce fait à tout un agencement de détails et de précisions qui concourent à l’impression d’exactitude et par extension à la sensation qu’un lieu ou un espace se sont résolument et sensiblement substitués à d’autres, ou qu’une époque ou un évènement se sont effectivement passés ainsi. Il s’agit là de la transformation du lieu et de l’histoire en figures de cire : « La figure de cire comme mannequin de l’histoire. Le passé, dans le musée de cires, se trouve dans le même état de la matière que le lointain dans l’intérieur[53] ». La réification de l’espace et de l’histoire comme chosification trouve en effet dans les panoramas et la stéréoscopie des exemples remarquables : « On trouve l’expression extrême de la perspective languissante dans certains panoramas[54] », affirme Benjamin.

De telles pratiques relèvent du recouvrement puisqu’elles annulent toute visibilité d’un entre-deux espaces, d’un entre-deux temps. Pas le moindre interstice, pas le moindre intervalle, rien d’autre que la substitution ou le remplacement radical et univoque d’un espace par un autre. L’ambiguïté apparaît en quelque sorte contrecarrée ; bien qu’elle demeure au cœur du fonctionnement du dispositif, elle n’en est pas moins reconduite dans les termes de l’archiconnu, du lieu commun, de la perception habituelle.

Dans son texte « Adieu au Passage des Tilleuls », Siegfried Kracauer[55] évoque justement la présence dans la galerie berlinoise d’un « panorama universel » – celui-ci est, semble-t-il un avatar du dispositif stéréoscopique du Kaiserpanorama : « le panorama universel […] fait miroiter les pays dont on rêve et efface entièrement ceux qu’on connaît[56] ». Au sein d’une description du passage comme d’un lieu de transit, Kracauer fait intervenir concernant le spectacle stéréoscopique la figure du recouvrement. Les œilletons ne sont-ils pas, au même titre que le vélum et la rambarde dans le panorama circulaire, les garants de quelque confusion, les éléments du maintien de l’ordre perspectiviste qui se rabat sur le corps du spectateur – voire même dans le corps du spectateur dans le cas du stéréoscope puisqu’il se joue, à partir d’un savoir scientifique, du système perceptif du spectateur[57]. Dans un chapitre intitulé « Le Panorama impérial », également dédié au Kaiserpanorama, Benjamin affirme, non sans jouer de l’apparence contradictoire de l’(im)mobillité, qu’on « s’habituait à voyager en rond dans une salle à demi vide[58] ». L’illusion produite par le dispositif apparaît brièvement dans des termes négatifs puisque l’auteur évoque là des « sortilèges mensongers dont les pastorales entourent les oasis et les marches funèbres les murailles en ruines[59] ».

Dans le cas des musées de cire et des panoramas, comme dans celui des passages, « l’espace se déguise, [il] enfile, comme un être séduisant, les costumes des différentes humeurs[60] ». La perspective, que Benjamin fait intervenir en regard des boulevards haussmanniens – dont on sait le rôle qu’ils jouent dans le maintien de l’ordre[61] – concourt en ce sens à la récupération de la flânerie dont l’errance équivoque disparaît alors. La flânerie ressurgit au sein des grands magasins et des passages où elle peut désormais retrouver « tel quel » des évènements du passé et des « images délocalisées[62] » de territoires lointains. Aux productions du colportage de l’espace par le flâneur lui-même ou dans l’expérience du haschisch, se substituent les colportages de l’espace de la culture marchande ou de l’industrie culturelle naissante. « L’enivrement n’est là que pour faire passer le mensonge[63] » affirme Bloch au regard de la foire et des rêveries qu’elle suscite. L’on comprend que la récupération capitaliste du flâneur est une récupération de sa faculté de remémoration, une confiscation de la mémoire. Elle est, à travers le mimétisme, une réification du passé en même temps qu’une surdétermination de l’expérience du lieu[64]. Le flâneur finit par s’identifier avec la marchandise, autrement dit, il finit par ne voir que ce qu’on veut bien lui montrer, précisément parce que le flâneur est devenu un type caractérisé et récupéré, ce au même titre que le collectionneur, autre « personnage épistémologique[65] » important de Benjamin. Les panoramas et autres formes spectaculaires apparaissant sous le titre de « maisons de rêve du collectif[66] » d’intervenir également dans le cadre plus général de l’intégration du flâneur dans les projets urbanistiques[67] – de ce point de vue l’instauration des grands boulevards en lieu et place du vieux Paris correspond au remplacement du dédale par la perspective. Cette « soif inextinguible de perspectives » de l’époque qui concerne la rue caractérise également l’intérieur et le spectacle, l’un dans l’autre. « La perspective peinte sur la scène de l’Opéra au musée est un des témoignages les plus impressionnants de cette soif inextinguible de perspectives dont l’époque était possédée[68] », note Benjamin. Le vrai est ainsi reconduit dans l’ordre de l’illusion, il n’y a plus qu’elle pour tenir lieu de référent immédiat. C’est probablement la raison pour laquelle Benjamin renvoie à l’anecdote selon laquelle le peintre David conseillait à ses étudiants d’aller peindre d’après nature…au panorama.

IX

Il y aurait donc deux aspects du colportage de l’espace, deux versants, caractérisés, pour l’un, par l’interférence, par le montage, par la dialectique et le jeu des aller-retours ainsi que par la confusion volontaire, et pour l’autre, par le recouvrement mimétique, par la perspective unifiée et homogène, par le déguisement et le caractère illusoire de la marchandise, par la confusion induite. Si d’un côté la drogue agit sur le corps et la perception comme production d’interférences au sein de l’espace, de l’autre le spectacle agit sur le corps et la perception comme puissance de réification. Le spectacle produit le colportage de l’espace comme marchandise pour le spectateur, et par ce biais annule toute possibilité de montage ou d’interférence créatrice. Et pas n’importe quel spectacle peut-on dire. Il s’agirait précisément d’une forme spectaculaire caractérisée par l’illusion du voyage immobile[69] qui, des panoramas à la photographie stéréoscopique, de l’illusion du monde en présence dans les Expositions universelles aux voyages cinématographiques du cinéma des premiers temps, règle l’illusion perceptive d’un espace autre en camouflant savamment toute visibilité de l’interstice ou de l’intervalle. La fantasmagorie du voyage immobile conforte davantage la perception habituelle qu’elle ne s’y confronte, elle ne provoque l’émerveillement que dans la production de l’identique et de l’exact, elle ne produit d’agitation que dans le cadre du vraisemblable. Au transport de l’espace par le fait qu’un lointain ou qu’un ailleurs se retrouvent, illusion faisant, tout proche, s’articule la reconduite d’un regard habituel. Aux dérèglements des sens en puissance dans le cinéma, dans la photographie ou à l’œuvre dans certaines attractions foraines, s’oppose la fantasmagorie du voyage immobile qui en annule les possibilités, tout du moins reporte-t-elle de tels dérèglements dans le jeu sans fin du rêve et de la falsification. L’écrivain Blaise Cendrars ne manque pas de critiquer l’immobilisme du spectateur dans la perspective, à laquelle il oppose le mouvement du monde moderne, en train, en tramway, en auto. Ainsi privilégie-t-il à la perspective des phénomènes d’interférence et de superposition qui renvoient davantage au type positif du colportage :

Une preuve du peu de vitalité de la perspective, c’est que le spectateur reste immobile. Pourtant, nous avons appris à voir la beauté dans le mouvement du spectacle, en promenade, en tramway, en chemin de fer, en auto. Quand une image chassait l’autre, quand une image se reliait à l’autre, ou quand elles se confondaient momentanément[70].

Le colportage de l’espace caractérise en ce sens l’enjeu d’une pensée critique de l’espace et de ses représentations. Il désigne à la fois la part créatrice et active de la déambulation, mais souligne dans le même temps le report de celle-ci dans les ornières de l’illusion. La liasse de notes consacrée au panorama dans Le Livre des passages suggère à de nombreuses reprises les liens du spectacle panoramique à l’historicisme que Benjamin critique largement par ailleurs. Ces rapprochements augurent une critique de la représentation et de l’expérience réduites aux lois de l’objectivité. A l’univocité de la simulation dans le voyage immobile s’opposent les décentrements de la perception contenus en puissance dans le montage cinématographique. D’une dépossession du regard à l’autre, la perception vacille. Dans un cas elle retombe dans l’identique tandis qu’à l’opposé elle fait l’épreuve d’un regard et d’un espace autres. Le colportage de l’espace désigne alors deux versants d’un jeu avec l’espace.

Les réflexions que Benjamin énonce au contact des panoramas, des passages, des musées de cire, ou encore des vues stéréoscopiques, semblent toucher un point sensible de la culture visuelle contemporaine, tout du moins celle qui offre le regard voire le corps du spectateur à d’infinies déambulations.

X

Le paysage médiatique contemporain apparaît riche en expérience d’architectures. J’entends par là que les images qui entrent dans le champ desdits « nouveaux médias » entretiennent avec l’architecture de nombreux points de friction. C’est notamment du côté de la « promenade architecturale » que ce rapport de proximité apparaît intéressant et comme une manière de poser l’architecture comme point de passage entre des pratiques, voire même entre des époques. Le jeu vidéo, la réalité virtuelle ou encore le webdocumentaire organisent la possibilité d’une déambulation, ils agencent et structurent des parcours possibles. Ainsi, à la croisée du bâtir et de la gestion ainsi que de l’optimisation des espaces et de la circulation, une réflexion s’impose sur l’implication de l’architecture dans les nouveaux médias et plus généralement dans l’ordre du divertissement.

Lev Manovich caractérise en ce sens l’espace navigable comme une « forme essentielle des nouveaux médias[71] ». Ce que l’auteur désigne ainsi, c’est la possibilité pour l’utilisateur d’une machine ou d’un programme de parcourir une base de données au moyen d’une interface visuelle appropriée. Mais loin de n’être qu’une simple commodité permettant de consulter des informations, l’espace navigable constitue un moyen d’expression, il détermine une pratique comme celle des jeux vidéo : « l’espace devient un type de média[72] ». Fort du constat d’une spatialisation réflexe des données dans les pratiques néomédiatiques, Manovich accorde une place primordiale à la navigation et à l’exploration[73]. A plusieurs reprises évoque-t-il alors l’architecture comme l’une des sources d’inspiration et l’un des champs de réflexion possibles des nouvelles images.

Michael Nitsche mobilise justement plusieurs références concernant l’architecture pour décrire les espaces du jeu vidéo. Parmi ces références, la « promenade architecturale » de Le Corbusier intervient pour rattacher à la structure son parcours par un individu. Les propositions de l’architecte sont connues, elles augurent une conception dynamique de l’architecture reposant sur le déplacement du visiteur, sur sa marche, de telle sorte qu’à mesure qu’il se déplace, guidé par les lignes et le jeu des lumières de la construction, « les perspectives se développent avec une grande variété[74] ». Faisant ainsi état de « l’incidence de la locomotion pédestre sur la perception de l’architecture[75] », Le Corbusier inscrit cette logique à l’opposé d’une perception fixe et « théorique ». La promenade architecturale intervient au titre d’une mobilisation réciproque des corps, d’un « rapport de corps à corps[76] », celui de l’architecture d’une part et celui du visiteur d’autre part[77].

La référence à la promenade architecturale mobilisée par Nitsche concernant les jeux vidéo ne vaut que parce qu’elle traduit un rapport à l’espace et à l’image, parce qu’elle énonce la situation du joueur en mouvement, à l’écran, dans un espace tridimensionnel. Elle suggère ainsi qu’il est une proximité entre le jeu vidéo et l’architecture qui repose sur le déplacement, sur le parcours, sur la saisie en mouvement, mais néanmoins de manière toujours partielle, d’une construction. À l’élaboration d’un espace s’adjoint la limitation d’un regard. Au champ de vision répond le cadre de l’image, au mouvement du promeneur répondent les pas virtuels du joueur. Par conséquent, Nitsche fait intervenir l’architecture afin d’énoncer quelque chose comme une expérience des images, l’architecture en tant qu’expérience faite image : une image architecturale[78]. Cette image implique un mouvement du spectateur qui ne la saisit toujours qu’en partie seulement, elle est fonction d’une circulation et d’un parcours. N’apparaissant jamais comme image une et complète, elle est davantage une image débordante et fragmentée. Ce sont justement les propositions de Kevin Lynch concernant l’image de la ville qui prévalent chez Nitsche, notamment lorsque Lynch affirme : « À chaque instant il y a plus que l’œil ne peut voir, plus que l’oreille ne peut entendre, une occasion de découvrir un nouveau décor ou une nouvelle perspective[79] ». Pour l’auteur, une telle « image se développe suivant un processus de va-et-vient entre l’observateur et l’objet observé[80] », elle induit une interaction nécessaire entre l’un et l’autre, si bien qu’il n’est d’image perçue qu’à mesure d’un espace parcouru. Nitsche inscrit en ce sens l’expérience des espaces vidéoludiques dans la droite lignée d’une expérience de la ville telle qu’énoncée par Lynch :

La plupart des espaces virtuels à grande échelle ne peuvent être perçue que partiellement à chaque instant. Une représentation complète de ces espaces n’est ni possible ou nécessaire. En fait, une représentation complète de l’espace réduit l’effet saisissant de l’exploration, car elle dissipe les éléments de surprise et de suspense qui peuvent être provoqués par une découverte progressive de l’espace du jeu. Les instants saisissants en références au suspense et à la surprise dépendent de la non-visibilité de certains éléments au sein de cet espace[81].

Une partie des rapports entre l’architecture et le jeu vidéo se développe donc sur le fond d’une mobilité spectatorielle commune. Coordonnant « la possibilité de voir avec celle d’aller[82] », les jeux vidéo rejouent sur le plan de la perception visuelle une situation psychomotrice éprouvée au sein de l’architecture. Le jeu vidéo parachève peut-être ici l’un des possibles du cinéma quant à la représentation de l’architecture.

XI

L’on est toutefois porté à croire qu’en dépit des technologies investies, le même prévaut dans l’ordre de la simulation, si bien qu’il n’est de trouble de la perception qu’en vertu d’un ancrage des habitudes visuelles, et non l’inverse. La prédominance de la perspective dans la pratique vidéoludique ne fait aucun doute. Un article ne manque pas de s’étonner du paradoxe d’un mimétisme scrupuleux des espaces réels et de leurs fonctionnements tandis que les architectures créées par les jeux ne dépendent d’aucune loi ni restriction au départ, en tout cas pas de celles qui dirigent la construction et l’organisation de l’espace réel :

It has become so pervasive that games are no longer about using the freedom of virtual creative space to make the impossible possible, but instead about making it possible to experience that which in real life is improbable. […] And so arises the paradox that game designers copy the limits under which real architects operate even though these have no significance for virtual space[83].

Penser nos écrans en tant que fantasmagorie de l’intérieur permettrait de dresser d’étonnantes proximités entre hier et aujourd’hui et de voir émerger des images contradictoires, c’est-à-dire « des images où le Nouveau et l’Ancien se compénètrent[84] ». L’architecture et l’expérience du lieu signalent un tel entrecroisement qui a ceci de problématique qu’il dénonce dans nos pratiques actuelles ce qui semble n’avoir pas véritablement changé. Le colportage de l’espace fait force d’ouverture historiographique critique de par les rapprochements qu’il permet d’envisager et les doutes qu’il fait apparaître. Dans une perspective benjaminienne, les jeux vidéo ne caractériseraient-ils pas une possibilité non encore advenue concernant l’expérience des images et de l’architecture ? En l’état actuel, ne correspondent-il pas à la situation de l’architecture fin-de-siècle décrite par Giedion et reprise par Benjamin ?

Dans tous les domaines, quelle qu’en ait été la nature, le XIXe siècle a revêtu de masques historicisants toutes ses innovations créatrices. En architecture aussi bien que dans l’industrie ou dans la société. Dès qu’il faisait des découvertes, il s’empressait d’étouffer ses constructions innovantes sous des décors de théâtre en pierre, comme s’il en avait eu peur[85].

Depuis le colportage de l’espace, ce qui s’offre à nous concernant lesdits nouveaux médias, c’est une analyse de leurs espaces et de la perception qu’ils déterminent. C’est en même temps penser les pratiques contemporaines en regard de pratiques spectaculaires plus anciennes et qui portent également le masque du voyage immobile. Benjamin n’envisagait-il pas justement de « radicaliser la thèse de Giedion » en faisant assumer à l’architecture un rôle dans la construction de la perception ?

Giedion dit que « la construction joue au XIXe siècle le rôle de l’inconscient ». Ne serait-il pas plus exact de dire qu’elle joue « le rôle du processus corporel » autour duquel les architectures « artistiques » viennent se poser comme des rêves autour de la charpente du processus physiologique[86].

De quel ordre perceptif et visuel participent les espaces navigables des nouveaux médias, dans quelle mesure mettent-ils en jeu la perception ou la confortent-ils ? Quel corps ou quelle mobilité spectatorielle déterminent-ils et en direction de quoi, de quel mode de pensée ou de vision ? Telles sont quelques questions qui méritent d’être posées à l’heure où une notion comme celle d’immersion semble aller de soi, et avec elle un impératif d’action et de participation. De par l’attention qu’elle accorde au parcours, à la confusion, ainsi qu’aux déterminations extérieures de la perception et de l’illusion, la notion de colportage de l’espace apparaît comme un outil critique dans le champ de l’étude des médias. À l’entrecroisement de l’image, du spectateur ainsi que des modalités de représentation, elle permet de poser la question de la spatialité et de la remise en jeu de la perception.

Qu’en est-il alors dans le cas des espaces navigables des jeux vidéo ? Considérant que le colportage de l’espace comporte deux versants, l’on peut d’emblée soulever l’hypothèse qu’il est deux approches possibles, l’une tournée vers une posture analytique qui consiste à interroger voire transgresser la vraisemblance des espaces virtuels, et l’autre qui se situe davantage du côté d’une pratique vidéoludique du colportage tournée vers l’interférence et la confusion. Inscrite dans le prolongement d’une œuvre consacrée aux soubassements – entre autres techniques, historiques, idéologiques – des images, l’installation vidéo intitulée Parallel (Harun Farocki, 2014) s’attache en partie à révéler la part de construction et d’abstraction des jeux vidéo. Traversant les surfaces des jeux, ramenant sur le plan de la visibilité ce qui est volontairement occulté, l’œuvre de Farocki déconstruit la vraisemblance du parcours et ramène en surface la régulation de la déambulation. Ce faisant, il invite à penser la spatialité du jeu vidéo sur un mode analytique, par le biais notamment des fonctionnalités de modification des programmes. Une autre pratique du colportage est peut-être à l’œuvre dans certains jeux vidéo qui, à même leur déroulement, semblent interroger l’espace virtuel et sa navigation. The Stanley parable (Galactic Cafe, 2013) et Antichamber (Alexander Bruce, 2013) présentent tous deux des situations dans lesquelles la spatialité se donne à éprouver comme inconsistante : les couloirs se bouclent sur eux-mêmes, les seuils ménagent autant de répétitions, de sauts ou de raccourcis invraisemblables, l’arborescence se laisse apercevoir, par conséquent la navigation se fait jeu, autrement dit, pendant quelques instants la spatialité du jeu vidéo apparaît d’autant plus authentique qu’elle vise davantage une exploration consciente de la confusion que sa naturalisation apparente[87].

En dehors des exemples cinématographiques, artistiques et vidéoludiques susceptibles d’entretenir quelque lien avec la notion de colportage de l’espace, le chercheur peut à son tour s’emparer de celle-ci. Qu’il s’agisse de films consacrés à l’expérience des villes et de l’architecture, d’installations en arts contemporains ou encore de jeux vidéo, elle réinscrit la question de la spatialité au cœur d’une approche critique visant soit à déconstruire une spatialité archaïque largement emprunte d’une culture visuelle caractéristique des voyages immobiles du XIXe siècle, soit à déterminer une spatialité autre en germe dans les productions visuelles. D’une manière plus large, le colportage de l’espace s’inscrit en travers d’une spatialité réflexe au profit d’une exploration des possibilités rattachées à l’interférence, à l’interpénétration, à la confusion, à ce qui du montage comme puissance d’éclatement est à même d’intervenir sur la perception.

[1] Voir également Libero Andreotti (dir.), Spielraum: W. Benjamin et l’architecture, Paris, Editions de la Villette, 2011.

[2] Cf. Pierre Francastel, Art et technique. La genèse des formes modernes, Paris, Minuit, 1956.

[3] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Paris, Cerf, 1989, p. 178, [F3, 5].

[4] Sur la notion d’imaginaire théorique, cf. le programme de recherche en cours à l’Université de Lille : http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/index.php?page=imaginaires-theoriques

[5] Voir sur ce point l’ouvrage de Clotilde Simond et Sophie Paviol, Cinéma et architecture. La relève de l’art, Lyon, Aléas, 2009, qui, fort de nombreux exemples, rend évident le jeu d’interférences réciproques tant théoriques que pratiques entre les deux disciplines. D’un côté, l’architecture permet aux théoriciens du cinéma d’ancrer l’originalité du médium cinématographique, et de l’autre, le cinéma augure pour les architectes un renouvellement en puissance de leur discipline.

[6] S. M. Eisenstein, « Montage et architecture », Cinématisme. Peinture et cinéma, Dijon, Les Presses du réel, 2009, p. 43. L’expression « mouvement du spectateur » intervient, toujours en référence à l’architecture et à partir de Choisy, dans les Notes pour une histoire générale du cinéma, Paris, AFRHC, 2013, p. 69.

[7] Siegfried Giedion, Construire en France, constuire en fer, construire en béton [1928], Paris, La Villette, 2000, p.7.

[8] Siegfried Giedion, idem.

[9] Siegfried Giedion, ibid., p. 6.

[10] Siegfried Giedion, ibid., p. 7.

[11] Clotilde Simond et Sophie Paviol, op. cit., p. 10.

[12] Siegfried Giedion, op. cit.., p. 63. La question de la mobilité est également essentielle aux travaux de Laszlo Moholy-Nagy, entre le cinéma, la photographie et l’architecture. En témoigne un projet d’installation pour le Système cinétique constructif (1928) qui se présente comme une structure hélicoïdale parcourue par les visiteurs sur un mode proche des attractions foraines. Cf. Moholy-Nagy, Du Matériau à l’architecture (1929), Paris, Éditions de la Villette, 2015 ; Oliver Botar, Sensing the future : Moholy-Nagy, media, and the arts, Baden, Lars Müller publishers, 2014.

[13] A ce titre, nombreux sont les exemples de constructions évoqués par l’auteur qui ont trait à ce qu’Olivier Lugon appelle des « machines de vision » – par exemple, à côté du pont transbordeur on retrouve la Tour Eiffel, et à un niveau peut-être plus basique, mais non moins évident, une illustration concernant l’exposition d’ascenseurs ; cf. Olivier Lugon, « Le vieux pont, l’historien et le nouveau photographe », dans François Bon, Olivier Lugon, Philippe Simay, Le pont transbordeur de Marseille Moholy-Nagy, Paris, INHA/Ophrys, coll. Voir-Faire-Lire, 2013.

[14] Siegfried Giedion, ibid., p. 92.

[15] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » (1936), Écrits français, Paris, Gallimard, 1991, p. 216.

[16] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (première version, 1935), Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 109.

[17] Walter Benjamin, ibid., p. 106.

[18] Walter Benjamin, ibid., p. 106-107.

[19] Walter Benjamin, ibid., p. 107.

[20] Benoit Goetz, La dislocation. Architecture et philosophie, Verdier, 2018, p. 111.

[21] On Peut souligner ici les propos d’Hugo Munsterberg qui affirme dès 1916 dans son étude sur le cinéma que « seule l’attention involontaire entre en ligne de compte ». Il évoque ainsi la nécessité pour le spectateur de s’en remettre au déroulement du film, aux « indications que le scénario et les producteurs ont préparées à notre intention ». Hugo Munsterberg, Psychologie du cinématographe (1916), traduction de Bernard Genton, De l’incidence éditeur, 2010, p. 69-70.

[22] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (première version, 1935), op. cit., p. 109.

[23] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » (1936), op. cit., p. 230. La citation mérite d’être rapportée dans son entièreté : « Le désir « passionné » des masses aujourd’hui : se « rapprocher » […] des choses, ne devrait être que le revers du sentiment d’aliénation croissante que la vie d’aujourd’hui engendre chez l’homme, et non seulement de l’homme confronté avec lui-même, mais aussi confronté aux objets ». Il importe de rappeler sur ce point l’influence de Marx concernant l’aliénation, en particulier tel que le concept apparaît dans le troisième manuscrit des Manuscrits de 1844, Paris, Flammarion, 1996.

[24] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (première version, 1935), op. cit., p. 99.

[25] Walter Benjamin, idem.

[26] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 381, [D°, 4].

[27] On retrouve une telle conception du retournement de la technique (bourgeoise) contre elle-même chez divers auteurs, notamment chez Béla Balázs et Siegfried Kracauer. Cf. Siegfried Kracauer, Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle (1960), Paris, Flammarion, 2010 ; Béla Balázs, L’homme visible et l’esprit du cinéma (1924), traduction de Claude Maillard, Paris, Circé, 2010.

[28] [28] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (première version, 1935), op. cit., p. 102-103.

[29] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 854, [O°, 10].

[30] Ainsi lit-on dans « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » : « Nombre des déformations et des stéréotypes, des métamorphoses et des catastrophes qui peuvent affecter le monde de la perception visuelle du cinéma sont des altérations réelles que connaissent les psychoses, les hallucinations et les rêves. Ces démarches de la caméra sont donc autant de procédés grâce auxquels la perception collective du public est à même de s’approprier les modes de perception individuels du psychotique ou du rêveur » ; dans [30] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (première version, 1935), op. cit., p.103.

[31]Ernst Bloch, Héritage de ce temps (1935), traduit de l’allemand par Jean Lacoste, Paris, Klincksieck, 2017, p. 140-141.

[32]Ernst Bloch, ibid., p. 139.

[33]Ernst Bloch, ibid., p. 144.

[34]Ernst Bloch, ibid., p. 141.

[35] Walter Benjamin, « Moscou », dans Sens Unique, Paris, Maurice Nadeau, 2007, p. 238-239.

[36] Walter Benjamin, « Le Surréalisme. Le dernier instantané de l’intelligentsia européenne » (1929), Œuvres II, Paris, Gallimard, 2000, p. 122.

[37] Walter Benjamin, idem.

[38]Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 854.

[39] « You start to play around with rooms in general. You start to experience seductions with your sense of orientation », dans Walter Benjamin, Selected writings. Volume 2, 1927-1934, Cambridge / London, The Balknap press of Harvard university press, 1999, p. 85.

[40]Ibid., [G 16, 2], p. 218.

[41]Walter Benjamin, « Haschich à Marseille » (1932), Œuvres II, op. cit..

[42]Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 235, [I 2a, 1].

[43] Ainsi Benjamin note-t-il :« L’ambiguïté des passages considérée comme une ambiguïté de l’espace. La manière la plus rapide de comprendre ce phénomène serait de partir de l’emploi multiple des figures dans les musées de cire », Ibid., [c°, 3], p. 874.

[44] Benjamin rattache le colportage de l’espace à l’équivocité à partir d’une citation d’Odile Redon, cf. Ibid., p. 447, [M 6a, 1].

[45] Walter Benjamin, ibid., p. 436, [M 1a, 1].

[46] Walter Benjamin, ibid., p. 436-437, [M 1a, 3].

[47] Walter Benjamin, ibid., p. 435, [M 1, 5].

[48] Walter Benjamin, ibid., p. 434, [M 1, 2]. On retrouve quasiment le même passage utilisé par Benjamin dans le chapitre « Tiergarten » du texte Une Enfance berlinoise. Benjamin y fait allusion à son ami Franz Hessel avec lequel il découvre notamment les passages : « Il allait le premier sur ces chemins et chacun d’entre eux pour lui était raide. Ils conduisaient vers le bas, sinon déjà vers les mères de tout être […]. Sur le chemin asphalté qu’il empruntait, ses pas éveillaient un écho. Le gaz qui brillait sur notre pavé jetait une lumière ambiguë » (dans Sens Unique (précédé de Une Enfance berlinoise), traduction de Jean Lacoste, Paris, Maurice Nadeau, p. 31). Du même Franz Hessel auquel Benjamin fait allusion, on peut citer le passage suivant : « De plus en plus la rue se familiarise avec vous. Elle laisse ses époques anciennes scintiller à travers la strate du présent. Même dans notre ville de Berlin vous pouvez faire cette expérience, dans des zones qui ne sont pas les quartiers historiques officiels » ; dans Franz Hessel, « L’art de se promener » (1933), dans Flâneries parisiennes, trad. Maël Renouard, Paris, Payots & Rivages, 2013, p. 21.

[49] Walter Benjamin, « L’image proustienne » (1929-1934), dans Œuvres II, Paris, Gallimard, 2000, p. 149 et 150. Cette dimension constructive du présent dans la remémoration n’a pas échappé à Krista Geffrath dans un article qu’elle accorde aux rapports entre Benjamin et Proust : « Cette formulation extrême exclut de l’activité du souvenir toute tendance restaurative. Elle opère un renversement du souvenir, d’une figure de répétition en une catégorie du nouveau. Le souvenir devient une forme de perception détruisant la réification et les fétichisations de la conscience […] » ; dans Krista R. Geffrath, « Proust et Benjamin », dans Heinz Wismann (sous la direction de), Walter Benjamin et Paris, Cerf, coll. Passages, 1986, p. 125.

[50] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, 438, [M 2, 4].

[51] Sens Unique et Enfance berlinoise peuvent à cet égard apparaître au prisme du colportage de l’espace, qui plus est si on les rapporte à l’influence que le surréalisme a sur l’œuvre de Benjamin, à plus forte raison qu’une des occurrences du terme de colportage intervient dans le texte qu’il accorde au courant.

[52]Walter Benjamin, ibid., p. 889.

[53]Walter Benjamin, ibid., p. 549, [Q°, 3]. On retrouve également le fragment suivant, toujours dans Le livre des passages : « Les choses ne sont plus finalement que des mannequins et même les grands moments de l’histoire universelle ne sont plus que des costumes […] », Ibid., p. 234, [I 2, 6].

[54] Walter Benjamin, ibid., p. 148, [E 2, 5].

[55] Théoricien du cinéma et de l’histoire au cours des années 1950 et 1960, Siegfried Kracauer, ami de Benjamin, a réalisé pour le journal Frankfurter Zeitung entre les années 1920 et 1930 un nombre important de textes qui, au contact des manifestations de la ville, tentent de cerner les aspects multiples de la modernité de la république de Weimar.

[56]Siegfried Kracauer, « Adieu au Passage des Tilleuls », dans Rues de Berlin et d’ailleurs, Paris, Gallimard, 1995, p. 40. Je souligne.

[57]Cette question a notamment été abordée par Jonathan Crary dans L’art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994.

[58] Walter Benjamin, Sens Unique (précédé de Une Enfance berlinoise), op. cit., p. 33.

[59]Walter Benjamin, ibid., p. 34.

[60]Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, [I 2, 6], p. 234.

[61] Dans son commentaire des fragments de Benjamin consacrés à l’haussmannisation et en particulier à l’élargissement des boulevards afin d’empêcher la tactique des barricades, Berdet affirme : « L’air vivifiant et hygiénique est aussi celui de la force armée du second Empire » ; dans Marc Berdet, Le chiffonnier de Paris. Walter Benjamin et les fantasmagories, Paris, Vrin, 2015, p. 111.

[62]Siegfried Kracauer, « Adieu au Passage des Tilleuls », op. cit., p.40.

[63] Ernst Bloch, Héritage de ce temps, op. cit., p. 135.

[64]À propos des panoramas, Bernard Comment parle justement d’une « mémoire constituée » et d’une « expérience substituée », dans Bernard Comment, Le XIXe siècle des panoramas, Paris, Adam Biro, 1993, p. 84.

[65] L’idée de personnage épistémologique apparaît chez Marc Berdet pour caractériser le rapport de Benjamin à la figure du flâneur, du collectionneur, ou encore du chiffonnier, dans Le chiffonnier de Paris. Walter Benjamin et les fantasmagories, Paris, Vrin, 2015.

[66]Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 423[L 1, 3].

[67] Sur ce point, voir la place accordée au flâneur par Anne Friedberg dans Window shopping. Cinema and the postmodern, Berkeley, Univerisity of California press, 1994.

[68] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 147, [E 1, 9]. Marc Berdet affirme à juste titre dans son commentaire de l’œuvre benjaminienne que : « La loi des perspectives repose en puissance dans les fantasmagories de l’intérieur » (Marc Berdet, Le chiffonnier de Paris, op. cit., p. 105).

[69] Sur la question du voyage immobile, je me permets de renvoyer ici à mon article, « Établir des continuités critiques : Paris 1900, le corps en mouvement et le voyage immobile », dans Diego Cavallotti, Simone Dotto, Andrea Mariani (dirs.), Exposing the moving image. The cinematic medium across World fairs, art museums, and cultural exhibitions, Gorizia/Udine/Pordenone FilmForum 2018. XXV International film studies conference, Mimesis, 2019.

[70]Blaise Cendrars, « La Perspective » (1912), dans Aujourd’hui 1917-1929, suivi de Essais et réflexions 1910-1916, Paris, Denoël, 1987, p. 181.

[71] Lev Manovich, Le langage des nouveaux medias, traduit de l’anglais par Richard Crevier, Dijon, Les presses du réel, 2010, p. 443.

[72] Lev Manovich, ibid., p. 442.

[73] Dans le même ordre d’idée, on peut signaler l’intérêt que Janet H. Murray accorde au « plaisir de la navigation » concernant le jeu vidéo dans Hamlet on the holodeck. The future of narrative in cyberspace, Cambridge (MA), MIT Press, 1997.

[74] Le Corbusier, Œuvre Complète, 1910 – 1929, Zurich, Les Éditions d’architecture, 1994, p 60.

[75] Jacques Gubler, « Motion. Émotions. Notes sur la marche à pied et l’architecture du sol », Motion, émotions. Thèmes d’histoire et d’architecture, Infolio, 2006, p. 15. A propos des carnets de notes de Le Corbusier, Gubler évoque justement une « phénoménologie pédométrique » (Jacques Gubler, ibid., p. 22).

[76] Paolo Amaldi, Architecture, profondeur, mouvement, Infolio, 2011, p. 381.

[77] En revenant sur les rapports de Le Corbusier au cinéma, Clotilde Simond et Sophie Paviol ont démontré l’importance accordée par l’architecte à la mobilité comme mode de perception. Leur travail permet de prendre la mesure des interférences entre l’architecture et le cinéma ; cf. Clotilde Simond et Sophie Paviol, Cinéma et architecture. La relève de l’art, Lyon, Aléas, 2009.

[78] L’expression « image architecturale » intervient notamment chez Christian Norberg-Schulz, L’art du lieu. Architecture et paysage, permanence et mutations, Paris, Le moniteur, 1997, p. 20.

[79] Kevin Lynch, L’image de la cité, Dunod, Paris, 1998, p. 1.

[80] Kévin Lynch, Ibid., p. 13.

[81] Michael Nitsche, Video game spaces. Image, play, and structure in 3D worlds, Cambridge (MA), MIT Press, 2008, p. 38, ma traduction.

[82] Paul Sztulman, « Les explorateurs des abîmes », dans Elsa Boyer (sous la direction de), Voir les jeux vidéo. Perception, construction, fiction, Bayard, 2012, p. 48.

[83] Ulrich Götz, « Load and support. Architectural realism in video games », in Friedrich von Burries, Steffen P. Walz, and Matthias Böttger (dir.), Space time play. Computer games, architecture and urbanism : the next level, Birkhäuser, 2007, p. 136.

[84] Walter Benjamion, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 36.

[85]Siegfried Giedion, Construire en France. Construire en fer. Construire en béton (1928), Paris, éditions de la Villette, 2000, p ; 1.

[86] Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit, p. 854, [O°, 8]. L’on reconnaît ici l’intérêt que Benjamin accorde à la technique pour cerner l’historicité de la perception ; c’est en tout cas l’une des propositions majeures de son texte sur l’œuvre d’art.

[87] Il conviendrait en ce sens de poser la question du montage comme possible du jeu vidéo, montage qu’il faut entendre comme discontinu et hétérogène, en lien avec le versant positif du colportage de l’espace.

Référence électronique, pour citer cet article

Sonny Walbrou, « Walter Benjamin et le colportage de l’espace : cinéma, architecture et jeu », Images secondes. [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 28 février 2020, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2020/02/21/walter-benjamin-et-le-colportage-de-lespace/