Claire Allouche

Brasília filmée depuis sa périphérie :

le cinéma d’Adirley Queirós comme esthétique de l’auto-construction

Résumé

Dans les trois longs métrages qu’il a achevés à ce jour – A cidade é uma só? (2011), Branco sai, preto fica (2014), Era uma vez Brasília (2017) – le cinéaste brésilien Adirley Queirós développe une esthétique de l’auto-construction depuis Ceilândia, sa périphérie natale, comme une réponse cinématographique à l’écrasante cinégénie moderniste de Brasília. En faisant dialoguer les origines de l’imagibilité imposée de l’actuelle capitale du Brésil et les partis pris de mise en scène d’Adirley Queirós, nous souhaitons mettre en évidence la singularité fictionnelle du « contre – plan pilote » à l’œuvre dans le travail du cinéaste.

Mots-clés

Adirley Queirós ; Ceilândia ; Brasília ; « contre – plan pilote » ; imagibilité ; dérives ; esthétique de l’auto-construction

La ville est bien celle de demain, mais travaillée d’images et de remords accumulés. Le risque, en perdant de nouveau le contact de l’histoire, est d’oublier le sens de la complexité des entrelacements urbains au profit d’une exploitation ou d’une gestion sophistiquées, sans doute, apparemment savantes, mais tout simplement linéaires[1].

Je regarde Brasília comme je regarde Rome : Brasília a commencé comme une simplification finale de ruines. Le lierre n’avait pas encore poussé. – Au-delà du vent il y a une autre chose qui souffle. On la reconnaît seulement dans la crispation surnaturelle du lac. – En n’importe quel lieu où l’on est debout, l’enfant peut tomber, en-dehors du monde. Brasília se situe au bord[2].

Brasília : une comète est née en pleine modernité.

Qu’on l’ait arpentée un peu à pied ou majoritairement en voiture ; qu’on l’ait un jour vue sur petit ou grand écran ; qu’on en connaisse lointainement le mythe ou les plus concrets fondements ; que son nom suscite un semblant de fascination ou une réelle incompréhension, Brasília, dont le projet fut élu en 1957 et qui devint capitale du Brésil depuis son inauguration le 21 avril 1960, n’a eu de cesse d’incarner l’image de l’architecture moderne absolue, une image amenant résolument à en produire d’autres, comme projection d’un futur aussi permanent qu’imminent, solidaire des technologies en développement.

La concrétisation du projet de Lúcio Costa et Oscar Niemeyer pendant le mandat de Juscelino Kubitschek (1956-1961)[5] en à peine trois ans, soit la durée d’un tournage au long cours, relevait d’un défi spatio-temporel de taille pour transformer l’image du Brésil, d’un sous-développement persistant à une modernité manifeste. En prenant en compte la rigidité de la structure de la ville, nous pourrions ajouter qu’il s’agissait davantage d’une imagibilité[6] imposée aux habitants de ce nouveau pays, « selon une logique totalement contraire aux formes traditionnelles d’organisation urbaine au Brésil, calquées sur les modèles portugais de villes coloniales.[7] » Le Plan pilote conçu par Lúcio Costa embrasse la forme d’un avion, induisant ainsi un dessin précis en temps satellitaire tout en divisant la ville de manière fonctionnaliste, les « ailes résidentielles » d’une part, au nord et au sud, au milieu desquelles passe l’« axe monumental » où sont situés la majorité des bâtiments administratifs et institutionnels. Il n’y a pas à Brasília de ligne de fuite qui n’ait été préalablement dessinée, de raccourci qui n’ait été déjà calculé, d’angle de bâtiment qui n’ait été anticipé. Comme le mentionne l’anthropologue James Holston, Brasília est « une image construite, non pas à partir des conditions brésiliennes existantes mais à partir du futur du pays.[8] » L’image de Brasília semble d’autant plus intouchable dans son essence que le Plan pilote a été déclaré « patrimoine de l’humanité » par l’UNESCO à la fin des années 1980[9], marque d’une modernité congelée.

Nous pouvons dès lors nous demander comment le cinématographe est investi pour s’affranchir de l’image de marque de Brasília qui révèle le nom de ses auteurs, pour peu qu’un pan de bâtiment se montre à l’écran. En cela, nous pouvons envisager la capitale construite de toutes pièces mais d’un seul plan comme opposée au cinéma moderne avec lequel elle surgit pourtant. Est-ce un hasard si l’un des premiers films de fiction[10] où une séquence s’y déroule est L’Homme de Rio (1964) de Philippe de Broca ? De fait, ce film tourne clairement le dos aux expérimentations des nouveaux cinémas de l’époque, mais la séquence de course-poursuite à Brasília, virant vers l’abstraction, agit sur le film comme une caution de modernité, préexistante et structurante. Ce moment met en valeur l’irréalité du décor architectural, entre monumentalité et persistance de chantiers et provoque ainsi une déviation en termes d’exploration du film d’aventure, genre dans lequel Broca s’inscrit explicitement. Il n’empêche que Brasília n’a, à ce jour, pas connu de long-métrage de fiction taillé à la mesure de sa monumentalité. Y aura-t-il un jour une variation brésilienne de Metropolis ou encore de Blade Runner[11] ? La vision futuriste de la ville se serait-elle arrêtée dans le passé ?

Ceilândia, cinégénie émergente

L’imagibilité imposée par le Plan pilote de Brasília esquissait aussi un hors champ à peine visible : le lieu où vivraient les candangos, ouvriers venus de tout le Brésil pour construire la capitale. Dans son Relatório do Plano piloto de Brasília (Rapport du Plan pilote de Brasília), Lúcio Costa évoquait déjà la possibilité d’un débordement urbain, mentionnant « les villes-satellites improvisées de la périphérie[12] », et précisant que la taille de la capitale était limitée et que sa croissance se ferait par ce biais[13]. La périphérie, qui serait en fait « les périphéries », surgirait selon un processus d’auto-construction spontanée, non planifiée et à peine accompagnée par l’État, impliquant la reproduction de la ségrégation spatiale typique des grandes villes brésiliennes. Le terme « satellite » ne désignait ainsi pas des entités incorporées dans la constellation de la modernité mais des lieux situés à perte de vue, à plusieurs dizaines de kilomètres des constructions monumentales de la nouvelle capitale : forme de mirage social, dans le même temps que Brasília devenait intouchable pour ceux qui l’avaient bâtie. Ceilândia, fondée dès 1971[14] à vingt-six kilomètres de Brasília, fait partie des villes les plus étendues[15]. Elle doit son nom à l’acronyme « CEI » qui désignait la Campanha de Erradicação de Invasões (Campagne d’Eradication d’Invasions) lancée en 1970[16] par le gouvernement pour désinstaller les favelas où vivaient d’anciens ouvriers, jugées trop visibles depuis le Plan pilote.

Après avoir réalisé trois courts-métrages à Ceilândia[17], Adirley Queirós réalise son premier long-métrage, A cidade é uma só? (2011) (La ville est-elle une ?) grâce à un appel à projet du Ministère de la Culture du Brésil portant sur la thématique « Brasília : 50 ans [18]». Un demi-siècle après l’inauguration de la ville de la modernité, le cinéaste investit de nouveau Ceilândia qu’il qualifie de « miroir brisé de la capitale[19] », au nom d’un contre-imaginaire urbain contemporain. Il filme principalement caméra à l’épaule, navigant à hauteur d’habitant entre les maisons basses en brique auto-construites de la périphérie et les monuments hors d’atteinte de Brasília. A Cidade é uma Só? mêle éléments documentaires et situations fictionnelles qui entrent en collision avec le réel. Nous accompagnons Nancy, qui fait partie du chœur d’enfants chantant le jingle de la ville nouvelle, et Dildu, apprenti politique qui se présente comme député de Ceilândia avec le soutien du rapper Marquim, tandis que Zé Antonio spécule illégalement sur les terrains encore non occupés de la vaste périphérie de Brasília. [Fig. 1, 2]

La ligne de narration de Branco sai, preto fica (que l’on pourrait traduire par « les blancs sortent, les noirs restent ») prend pour point de départ un fait réel, la répression par la police d’un baile black (bal noir), le Quarentão, événement survenu en 1986 au cours duquel il y a deux morts et de nombreux blessés. L’agent Dimas Cravalanças, venu de 2070, atterrit dans « l’Ancienne Ceilândia »[20] pour enquêter sur les crimes commis par l’État, dont celui-ci, à une époque où les habitants de la périphérie ne peuvent entrer dans le Plan pilote qu’à condition d’être munis d’un passeport. Marquim et Sartana, survivants de l’événement, partagent leur mémoire des faits, recueillie en une majorité de plans fixes dans leurs lieux de vie, logis composés de diverses matières rudimentaires, tous barricadés mais paradoxalement ouverts sur l’horizon. Le premier prépare une « bombe musicale » pour faire exploser Brasília, tandis que le second fabrique des prothèses pour ceux qui, comme lui, ont perdu un membre dans une intervention policière.

Era uma Vez Brasília (Il était une fois Brasília) prend place en « l’an 0 P.C. » (Post-coup d’État). L’agent intergalactique WA14, venu de l’année 1959, débarque sur Terre pour assassiner Juscelino Kubitschek lors de l’inauguration de Brasília. Son vaisseau n’atterrit ni au moment ni à l’endroit indiqué et il se retrouve de nos jours à Ceilândia, où, depuis les prisons, s’organise un groupe armé pour renverser le pouvoir dictatorial en place. Le film, tourné intégralement de nuit, est construit selon une succession de longues séquences où la caméra est fixe, dévoilant l’espace, Brasília ou ses vastes alentours, selon l’économie des éclairages propre aux lieux, atténuant la différence immédiatement perceptible entre le bâti du centre et de la périphérie.

Dans ces trois films, Adirley Queirós maintient une distance certaine vis-à-vis de la monumentalité de Brasília. Les rares fois où nous voyons des monuments symboliques des pouvoirs de la capitale, ils sont filmés en plans larges, voire très larges, hors d’atteinte. Dans A cidade é uma só?, Brasília apparaît en plans rapprochés seulement dans le montage d’images d’archive en basse résolution : ceci crée un effet de stagnation dans une modernité devenue altérée. Après avoir accompagné une journée de travail de Dildu, chargé du nettoyage d’une école de la capitale, un plan assez long nous laisse voir le congrès national comme s’il s’agissait d’une miniature architecturale. De fait, les deux tiers du plan laissent émerger une épaisse couche de terre rouge, montrant davantage la persistance d’espaces non construits, comme il en est dans les périphéries, que l’accomplissement architectonique de la capitale. Il s’agit de la perspective spectrale adoptée par Dildu, travailleur pédestre, exclu de « l’axe » réservé aux trajets automobiles, lui qui dira plus tard à ses compagnons de lutte que « sans nous, Brasília est un fantôme ». L’angle de prise de vue adopté rappelle un plan du court-métrage documentaire Brasília, Contradições de uma Cidade Nova (1967) de Joaquim Pedro de Andrade. [Fig. 3, 4] En cela, nous pouvons voir ce plan comme un écho référentiel, une manière de signifier les bâtiments de l’axe monumental de Brasília comme filmables selon seulement deux versants : soit un point de vue fasciné, proche de la structure architecturale et politique ; soit un point de vue distancié, conférant aux bâtiments de l’étrangeté. Ceux-ci ne sont alors que de simples apparitions dans un vaste paysage, signifiant l’extension périphérique de Brasília comme condition de son « fonctionnement ».

De plus, A cidade é uma só? commence là où se terminait Brasília, Contradições de uma Cidade Nova. Le court-métrage d’Andrade s’achevait sur un plan d’ouvriers en pleine construction, avec vue sur un horizon dégagé. Le premier film d’Adirley Queirós s’ouvre avec une bande sonore de chantier, qui accompagne immédiatement après Zé Antonio : ce personnage, en pleine visite d’un terrain périphérique où s’empilent les briques et qu’il souhaite acquérir illégalement pour le revendre à plus haut taux, est le garant clandestin d’un Brésil en croissance perpétuelle, et d’une périphérie toujours plus nouvelle. Mais si Andrade filmait les candangos dans un travail dynamique pour que se finalise Brasília, il montrait néanmoins, grâce à un plan moyen cruel, leurs logis précaires, empilement de baraquements sans figure humaine, image signifiant sans détour et sans issue leur misère. [Fig. 5]

Dans Branco sai, preto fica, aucun bâtiment de Brasília n’est filmé. C’est le point de vue des habitants de Ceilândia, Marquim et Sartana principalement, exclus de la capitale, qui importe. En portant une attention à l’auto-construction de leurs lieux de vie, immeubles bas, décatis, grillagés, la construction d’un regard depuis ces habitats prend place. L’horizon de la plaine périphérique importe autant que les bâtiments qui peuplent le champ. César Guimarães[21] a proposé l’expression de « point de vue de la laje » (“ponto de vista da laje”) pour qualifier la spécificité de l’investissement des espaces vécus dans Branco sai, preto fica. En portugais du Brésil, la « laje » désigne la terrasse des maisons basses et se réfère principalement aux quartiers les plus populaires. Nous entrons dans Branco sai, preto fica par un plan en vue subjective qui nous fait monter progressivement par un ascenseur rudimentaire de la rue où vit Marquim, jusqu’à sa laje. [Fig. 6] Les lajes de Marquim et Sartana seront par la suite les observatoires privilégiés depuis lesquels ils maintiendront le contact avec le voisinage de Ceilândia, où figurent notamment de hauts immeubles en béton, souvent cadrés en diagonale pour souligner que ces signes flagrants de la spéculation immobilière demeurent étrangers à l’âme des quartiers marginalisés. C’est également depuis la laje que les personnages élaboreront l’action finale à l’encontre de la capitale. [Fig. 7, 8]

Si le cinéma d’Adirley Queirós s’inscrit indéniablement dans la ligne éthique de films s’attachant au destin des candangos, parmi lesquels les plus emblématiques sont sans doute, à une génération d’écart, Brasília, Contradições de uma Cidade Nova (1967) de Joaquim Pedro de Andrade, et Conterrâneos velhos de guerra (1990) de Vladimir Carvalho, il se distingue par la contemporanéité avec laquelle ses personnages s’inscrivent dans les espaces. Les habitants de Ceilândia qu’il met en scène ne sont pas uniquement des présences porteuses d’une contre-histoire et des sujets aptes à témoigner. Sur la base de récits réels et d’un travail documentaire préalable, ils sont invités à habiter des situations d’émancipation spatiale qui tendent vers une esthétique de l’auto-construction. De fait, Adirley Queirós, cinéaste autodidacte, investit dans ses films les spatialités des quartiers construits par leurs habitants en conjuguant dans un même mouvement ces bâtis concrets et précaires dans leur essence inaltérable ainsi qu’une construction filmique qui les réinvente, depuis une variation sur les genres cinématographiques, dans une version délibérément amateur, explicitant une production née dans et du sous-développement.

Un dénominateur commun aux trois longs-métrages d’Adirley Queirós tient à la mise en place de dérives en des paysages sans auteur reconnu. La dérive, entendue sous la forme d’un héritage psychogéographique contemporain, devient la possibilité d’une mise en crise de l’ordre architectural établi par les habitants mêmes de Ceilândia. « La psychogéographie, en provoquant des errances, détournements et jeux, cherche à retrouver la dimension cachée du monde, et du monde urbain, tous ces espaces-temps du courbe, de l’asymétrique, du labyrinthique, des dénivellations, des intervalles, bref, d’un ordre strié et non lisse de l’espace [22]», propose Jean-Jacques Wunenburger, en reprenant le concept de Guy Debord soixante ans après qu’il l’a formulé. C’est bien un Ceilândia révélé à lui-même, plein de ses mystères insoupçonnés et d’actions à venir, qui est traversé par les personnages de Queirós.

Dans son Relatório do Plano piloto de Brasília, Lúcio Costa indiquait que Brasília ne devait pas seulement s’incarner « comme urbs, mais comme civitas, détentrice des attributs inhérents d’une capitale[23] ». La capitale comme polis ne faisait néanmoins pas partie des plans. En cela, Dildu dans A cidade é uma só? dérive pour construire cette polis manquante du grand Brasília lorsqu’il amorce sa campagne de député potentiel à Ceilândia, visant notamment à enrayer la spéculation immobilière qui guette ses habitants. Ceilândia, à la fois urbs, civitas et polis, prend valeur de capitale bis du Brésil, pleinement habitée et non uniquement « administrée ». La trajectoire de Dildu, en partie pédestre et solitaire, l’amène à errer dans les entre-bâtiments de la capitale et dans les zones encore non construites de Ceilândia, silhouette esseulée dans des plans larges. Au cours du film, l’échelle se rétrécit, les espaces urbains deviennent plus hospitaliers, Dildu apparaît en plans rapprochés et œuvre dans la rue, à hauteur d’habitant et de porte de maisonnées. Le film s’achève au moment où il se retrouve nez à nez avec le char d’une véritable campagne politique en cours, celle du second mandat présidentiel de Dilma Rousseff. Le film le laisse là, en plein réel et imminence historique. [Fig. 9, 10] Nous pouvons envisager ce dernier plan comme « l’image bonne », une contre-imagibilité de la polis, en reprenant la pensée psychogéographique : « la connaissance de la ville générée est inséparable de l’expérience qui l’a produite et de l’action politique qu’elle suscite. (…) L’ « image bonne » n’est donc ni simplement une image ni vraiment globale, mais elle est toujours en puissance d’image et en intention de globalité, elle prépare un « urbanisme unitaire » qui « donnerait la totalité du décor de la vie des individus » [24]». Le personnage de Dildu est ainsi central pour aborder l’esthétique d’auto-construction présente dans les films d’Adirley Queirós : le potentiel de la ville compte autant que les bâtiments déjà construits, Ceilândia ne sera certes jamais patrimoine de l’humanité, mais atelier illimité.

Les dérives viennent aussi d’architectures mobiles que nous pourrions regrouper sous le terme de « vaisseaux » : la voiture de campagne électorale de Dildu, dans A cidade é uma só?, qui, équipée de haut-parleurs, devient une machine à catalyse politique ; le préfabriqué à valeur de navette spatiale de Dimas Cravalanças, dans Branco sai, preto fica ; et l’automobile bricolée en cockpit intergalactique pour WA14, dans Era uma vez Brasília. Ils semblent tous composés des matériaux trouvés providentiellement dans les villes-satellites, comme si la précarité du bâti était une condition favorable à une mobilité concrétisée. Ces « vaisseaux » ne quittent pas Ceilândia et entrent ainsi en écho avec l’architecture d’auto-construction des lieux. Ce sont avant tout des machines de déplacement temporel : réappropriation politique du présent dans le premier film, visite depuis le futur dans le second impliquant de rétablir la justice pour les afro-brésiliens violentés, et voyage depuis le passé dans le troisième pour abattre le responsable politique de la naissance de Brasília. Adirley Queirós témoigne : « nous avons mis un vaisseau spatial dans le film mais nous sentions un toit, nous n’avons jamais réussi à voir la lune. Le vaisseau est donc aussi une prison. (…) L’un des rêves récurrents depuis la prison sont les envies de voler[25] ». Ces vaisseaux de fortune portent ainsi la marque structurelle de Ceilândia, comme s’il s’agissait autant de lajes mobiles plutôt que d’automobiles adaptées aux routes luxueuses de la capitale, conservant intact le point de vue, mais permettant de varier les angles et les échelles dans la prise avec le territoire. Nous pouvons aussi les voir comme des objets volants matérialisant la possibilité d’un « contre – Plan pilote ». [Fig. 11, 12, 13]

Plan contre-plan : conjuguer Brasília terrestrement

« Le volume et la surface sont les éléments par quoi se manifeste l’architecture. Le volume et la surface sont déterminés par le plan. C’est le plan qui est le générateur. Tant pis pour ceux qui manquent d’imagination ! [26]», écrivait Le Corbusier. C’est justement en touchant au Plan pilote de Brasília qu’Adirley Queirós met la main sur la capitale avec subversion, une forme d’émancipation architecturale radicale. Cette dynamique de destruction de la capitale apparaît comme un versant activiste de l’esthétique de l’auto-construction. Nous pouvons ainsi penser avec Wellington Cançado que les images pirates d’Adirley Queirós agissent en tant que « contre – Plan pilote[27] ».

Le générique animé en ouverture de A cidade é uma só? montre le Plan pilote se dessiner, puis prendre feu et se consumer intégralement, laissant sur l’écran obscur une flamme en forme de cicatrice qui rappelle celle du premier plan de Conterrâneos velhos de guerra (1990) de Vladimir Carvalho. Que la référence soit délibérée ou inconsciente, il n’empêche qu’elle est parlante : le phénix brasiliense est né des cendres du labeur des candangos et le maintien de l’ordre en pleine capitale dépend en partie de l’absence de rébellion depuis les périphéries. Il est important de questionner le raccord qui nous mène directement à Zé Antonio en pleine prospection d’un terrain à acquérir : la spéculation immobilière en-dehors du Plan pilote est un nouveau feu à éteindre, une menace irrévocable à l’auto-construction des premiers temps, mémoire architecturale et affective des authentiques habitants périphériques.

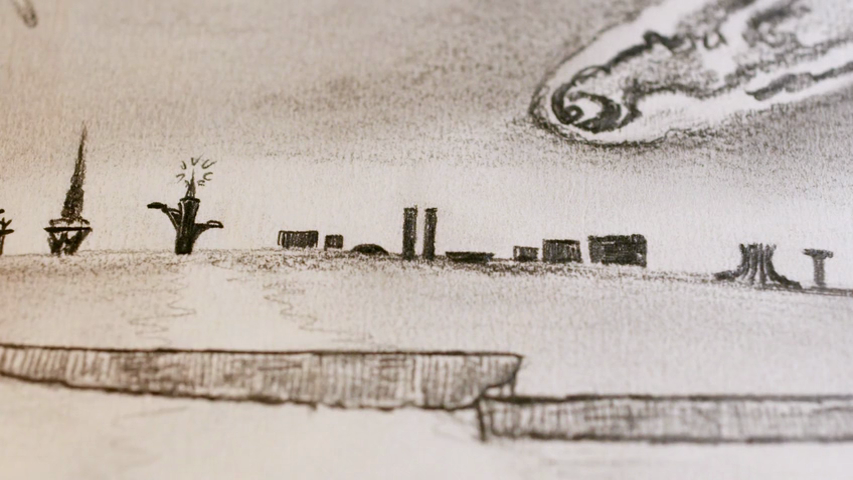

La séquence finale de Branco sai, preto fica est également une animation, bien que plus rudimentaire : il s’agit d’un banc-titre composé de dessins au crayon. Elle met en œuvre le plan de vengeance de Marquim : détruire la capitale avec une bombe musicale contenant la mémoire sonore des opprimés du baile black. Il y a un hiatus surprenant entre la violence du projet, de ces dessins signifiant l’anéantissement total de la capitale, avec un acharnement particulier sur le congrès national, la chanson funk aux paroles véhémentes « Bomba explode na cabeça » (Bombe qui explose dans la tête) de MC Dodô, d’une part, et la dimension délibérément naïve des croquis et des effets de postproduction (images clignotantes, bruit de guerre exagérée), d’autre part. La projection de la finitude de Brasília, oppresseur urbain et politique, depuis une communauté de lajes, semble aussi valoir comme « contre-plan pilote » effectif. Nous pouvons mettre en relation cette fin avec une scène antérieure pendant laquelle Marquim consulte une carte de la zone pour préparer les opérations. Il a en mains un plan satellitaire duquel n’émerge pas la forme originelle et épurée de Brasília, mais bien le conglomérat d’habitations formant Ceilândia. Vengeance en termes d’imagibilité : l’esthétique de l’auto-construction a gagné du terrain à l’échelle terrestre tout en conquérant son essence satellitaire. [Fig. 14, 15, 16]

La fin dévastatrice de Branco sai, preto fica et la force rebelle d’une « bombe musicale » est révélatrice d’une persistante auto-construction de Ceilândia comme soundscape en puissance dans les trois longs-métrages d’Adirley Queirós. A cidade é uma só? doit son titre au jingle officiel de Brasília[28] que le film explore sous la forme d’une archéologie sonore : Nancy, qui faisait partie du chœur d’enfants lors de l’inauguration de la ville, va non seulement contribuer à l’édification d’une mémoire de ces voix sans toit, entre réminiscences et visites d’archives, mais elle va aussi reconstituer un chœur avec des enfants de la périphérie de la nouvelle génération. Pendant ce temps, Dildu fabrique et chante son propre jingle pour donner épaisseur et crédibilité à sa campagne, « Vamos votar, votar legal », jouant sur le double sens du mot « legal » en portugais du Brésil, qui signifie « légal » mais aussi « cool ». La mémoire imposée de la capitale nouvelle se voit ainsi substituée par le projet d’une autre construction politique désirée depuis Ceilândia, procédé d’auto-construction possible supplémentaire performé par les protagonistes du film.

Dans Era uma vez Brasília, le montage d’archives sonores des discours des députés en faveur de la destitution de Dilma Rousseff ont également valeur de remodelage spatial de la mémoire politique de la capitale. À cet égard, deux moments sont particulièrement révélateurs. Au début du film, l’agent WA14 se poste devant la chambre des députés ; la mise au point est faite sur lui, ce qui amène à deviner la nature du bâtiment dans un état de flottement. Après avoir tiré sur le bâtiment flou avec un fusil d’assaut, il fuit et la soudaine mise au point sur la chambre des députés déclenche un discours de Dilma Rousseff s’exprimant face à ses détracteurs, rappelant le caractère démocratique de son élection et celui, illégitime, de sa destitution. Sa voix, comme celles de ses opposants qui seront disséminées tout au long du film, enveloppe le bâtiment du pouvoir national, construit pendant un régime démocratique, concrétisant la menace d’une autodestruction de la réalité du pays depuis la symbolique de la capitale. La chambre des députés se réincarne paradoxalement comme lieu des bouleversements à travers cette intervention sonore fantomatique. À la fin du film, l’armée constituée de militants de Ceilândia anti-dictature se positionne dans un coin de Brasília avec vue sur le congrès national (qui est constitué du sénat et de la chambre des députés). Leur action consiste à souffler dans des têtes de mort miniatures qui laissent échapper un son menaçant, lequel enveloppe à son tour l’architecture du pouvoir. Ce moment n’est pas sans suggérer une réappropriation des flûtes en plastique utilisées pendant les manifestations anti-Dilma Rousseff dans les rues des villes brésiliennes avant sa destitution en 2016. Dès lors, en entourant le lieu principal du pouvoir exécutif et législatif de ce nouveau souffle, la communauté activiste de Ceilândia œuvre autant à faire valoir une émancipation périphérique qu’à défendre les droits d’un Brésil démocratique dans son entité. [Fig. 17, 18]

« Brasília n’a pas encore l’homme de Brasília [29]», écrivait Clarice Lispector. Les films d’Adirley Queirós nous disent que Ceilândia, entre autres périphéries, a bien les siens, à la fois constructeurs et habitants, émancipés du tracé exalté des patriotes de la modernité au profit de l’édification d’une même communauté. Ils portent à la fois la mémoire du Plan pilote moderne et son envers contemporain, la coexistence du potentiel utopique du projet initial et les effets urbains dystopiques actuels. Ils révèlent autant qu’ils investissent les paradoxes et la complexité de la capitale brésilienne envisagée dans sa globalité, au-delà de ses ailes rouillées. Telle qu’elle est filmée par Adirley Queirós, c’est Brasília qui se retrouve désormais au bord des villes-satellites, désaxée. En ce sens, libérée d’un pan de sa gravité, elle est loin d’« être (une) seule ». Le cinéma d’Adirley Queirós fabrique ainsi, avec une matérialité primaire des bâtis choisis, un autre regard sur l’émergence des récits possibles : il met en orbite des narrations possibles non stigmatisantes, tout en gardant prise avec l’Histoire nationale. Dans Ville panique, Paul Virilio s’interrogeait : « Construction ou reconstruction ? Autre questionnement, autre interrogation à propos de cette « pensée visuelle » d’un milieu approprié dont je suis l’architecte sans le savoir et surtout sans le vouloir, pour ainsi dire, spontanément[30] ». C’est bien par la capacité d’action sur l’espace que les personnages fictifs comme les collaborateurs aux films travaillent à une construction de Ceilândia qui ne tient pas à l’imagibilité décidée par des planificateurs et des spéculateurs, mais qui relève bien de l’imaginaire d’habitants néo-architectes. La cinégénie de Ceilândia s’exprime ainsi dans son potentiel de métamorphoses au gré des fabulations collectives et d’une auto-construction en partage, s’échappant d’une pose unidirectionnelle. Dans son dernier long-métrage Temporada (2018), le cinéaste brésilien André Oliveira Novais filmait le versant populaire de Contagem, banlieue de Belo Horizonte, en se focalisant à plusieurs moments sur un paysage émergeant constitué de maisons agglutinées et de toitures fragiles, partageant en premier lieu l’affectivité spatiale comme condition de tournage en périphérie. L’esthétique de l’auto-construction appelle ainsi à une « nationale périphérique » dans le cinéma brésilien contemporain comme une condition urgente d’émancipation spatiale et de possibilités de fabulations. [Fig. 19]

L’auteure remercie le REFEB, Daniel Carvalho, Lucas Murari et Gabriel Silveira de Andrade Antunes pour l’avoir généreusement accompagnée dans un déchiffrage partiel de Brasília nécessaire à l’élaboration de ce texte.

[1] RONCAYOLO Marcel, La Ville et ses territoires, Paris, Ed. Gallimard, 1990, p. 25.

[2] « Olho Brasília como olho Roma: Brasília começou com uma simplificação final de ruínas. A hera ainda não cresceu. – Além do vento há uma outra coisa que sopra. Só se reconhece na crispação sobrenatural do lago. – Em qualquer lugar onde se está de pé, a criança pode cair, e para fora do mundo. Brasília fica à beira. » Traduction personnelle. LISPECTOR Clarice, A Legião Estrangeira, São Paulo, Ed. Rocco, 2015, p. 162.

[3] ZAN Vitor, « Adirley Queirós et l’historiographie périphérique de Ceilândia », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 08/10/2019. Consulté pour la dernière fois le 01/03/2020 : https://journals.openedition.org/nuevomundo/77038)

[4] SERAPHICO Amanda, « Entrevista com Adirley Queirós : o historiador do futuro », Revista Beira, 19 octobre 2015. Consulté pour la dernière fois le 20/06/2018. https://medium.com/revista-beira/na-manh%C3%A3-do-dia-16-de-setembro-de-2015-tive-um-encontro-via-skype-com-adirley-queir%C3%B3s-para-d2541b63eb28

[5] Il faut replacer la fondation de Brasília dans le cadre de la politique de desenvolvimentismo (développementalisme) de Juscelino Kubitschek. Ce dernier visait à réaliser cinquante ans de progrès pour le Brésil en cinq années de mise en œuvre, sur la base de trente objectifs dans divers secteurs de l’économie. Brasília apparaîtra au dernier moment comme le trente-et-unième objectif, « l’objectif-synthèse » (meta–síntese).VIDAL Laurent, De Nova Lisboa à Brasilia, L’invention d’une capitale (XIXe-XXe siècles), Paris, IHEAL éditions, 2002.

[6] « L’imagibilité c’est, pour un objet physique, la qualité grâce à laquelle il a de grandes chances de provoquer une forte image chez n’importe quel observateur. » La notion d’imagibilité établie par Kevin Lynch nous semble d’autant plus s’adapter au projet urbain de Brasília qu’elle a été pensée en 1960, un an avant l’inauguration de la ville. LYNCH Kevin, L’Image de la Cité, Paris, Éd. Dunod, 1998, p. 11.

[7] FERREIRA NUNES Brasilmar et BANDEIRA Lourdes, « Brasília : l’urbanité dans une ville nouvelle », Espaces et sociétés, 2004/4 (no 119), p. 96.

[8] HOLSTON, James, The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasília, Chicago, The University of Chicago Press, 1989, p. 92.

[9] « Il s’agit d’une décision polémique, compte tenu surtout de sa précocité, qui protège la zone d’une spéculation immobilière qui pourrait défigurer son plan original, mais qui entrave également toute possibilité de changement dans cet espace encore récent et en plein processus de consolidation. » FERREIRA NUNES Brasilmar et BANDEIRA Lourdes, op. cit., p. 110.

[10] S’il n’existe pas à ce jour d’ouvrage détaillant un corpus exhaustif de films tournés à Brasília, nous pouvons compter parmi les premiers réalisés dans la nouvelle capitale le court-métrage documentaire aujourd’hui perdu Brasília (1960) de Cacá Diegues, et la comédie musicale Samba em Brasília (1960) de Watson Macedo. DAEM Ricardo, « 50 filmes que marcaram a cidade », Correio Braziliense, 04/04/2010. Consulté pour la dernière fois le 10/10/2018 : https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/04/04/interna_diversao_arte,183705/50-filmes-que-marcaram-a-cidade.shtml

[11] Il s’agit d’une référence cinématographique importante pour Adirley Queirós. Voir GARRETT Adriano, « Conheça a carreira do diretor Adirley Queirós », Cine Festivais, 20/12/2015. Consulté pour la dernière fois le 07/09/2018 : http://cinefestivais.com.br/conheca-a-carreira-do-diretor-adirley-queiros/

[12] COSTA Lúcio, Relatório do Plano piloto de Brasília, Brasília, GDF, Arquivo Público do Distrito Federal, 1991, p. 9.

[13] Ibid, p. 34.

[14] La première ville satellite, Taguatinga, a été construite en 1958 pour maintenir les « invasions » des premiers ouvriers. DAEM Ricardo, « A capital que o candango inventou », Correio Braziliense, 25/07/2010. Consulté pour la dernière fois le 07/09/2018 : https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/07/25/interna_cidadesdf,204279/a-capital-que-o-candango-inventou.shtml

[15] Il y avait, à l’origine de Ceilândia 80 000 habitants, ils sont aujourd’hui plus de 400 000 à vivre à Ceilândia. Source : Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Consulté pour la dernière fois le 20/11/2018 : http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/Pesquisas%20Socioecon%C3%B4micas/PDAD/2011/PDAD%20Ceil%C3%A2ndia-2010-2011.pdf

[16] GOUVÊA, Luiz Alberto de Campos, Brasília: A Capital da Segregação e do Controle Social. Uma Avaliação da Ação Governamental na Área da Habitação, São Paulo, Annablume, 1995, p. 71.

[17] Rap, o canto da Ceilândia (2005), Dias de greve (2009), Fora de campo (2010)

[18] DUCCINI JUNQUEIRA DA SILVA Mariana, « A cidade é uma só?: autoficcionalização, interrogação do arquivo e sentido de dissenso », Intexto n°33, maio/ago. 2015, p. 85.

[20] Le carton introducteur au film indique littéralement : « Antiga Ceilândia-Distrito Federal ».

[21] César GUIMARÃES, « Noite na Ceilândia », in Catalogue du forumdoc.bh 2014 – 18° Festival do File Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, 2014, p. 98.

[22] Jean-Jacques WUNENBERGER, « La psychogéographie : une subversion épistémologique d’avenir », in Nathalie CARITOUX et Florent VUILLARD (dir.), Nouvelles psychogéographiques, Lyon, Ed. Mimésis 2016, p. 237.

[23] « Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente e sem esforço as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. » Traduction personnelle. COSTA Lúcio, op. cit., p. 31.

[24] Nathalie CARITOUX, « Le psychogéographe et l’archi-citadin », in CARITOUX Nathalie et Florent VUILLARD (dir.), op. cit., p. 73.

[25] « Nosotros ponemos una nave espacial en la película pero sentimos un techo, pero nunca llegamos a ver la luna. Entonces, la nave es también una cárcel. (…) Uno de los sueños recurrentes en la cárcel son las ganas de volar. » Traduction personnelle. PINTO VEAS Iván, op. cit. .

[26] LE CORBUSIER, Vers une architecture, Paris, Ed. Flammarion, 2008, p. 35.

[27] CANÇADO Wellington, « Contra-Plano Piloto », in: Catalogue du Catalogue du forumdoc.bh 2014 – 18° Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, 2014.

[28] Le refrain était : “Ajude- nos a construir nosso lar para que possamos dizer juntos: ‘A cidade é uma só’”. (« Aide-nous à construire notre foyer pour que l’on puisse dire ensemble : « La ville est une seule. » »).

[29] « Brasília ainda não tem o homem de Brasília. » Traduction personnelle. LISPECTOR Clarice, op. cit., p. 162.

[30] VIRILIO Paul, Ville panique, Ailleurs commence ici, Paris, Ed. Galilée, 2004, p. 17.

Référence électronique, pour citer cet article

Claire Allouche, « Brasília filmée depuis sa périphérie. Le cinéma d’Adirley Queirós comme esthétique de l’auto-construction », Images secondes. [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 1er mars 2020, URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2020/02/21/le-cinema-d’adirley-queiros-comme-esthetique-de-l’auto-construction