Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage

Image en stock.

Entretien avec Estelle Blaschke, commissaire de l’exposition Capital Image (Centre Pompidou, 2023-2024)

Résumé

Capital Image est une exposition conçue par la chercheuse Estelle Blaschke et le photographe Armin Linke qui propose de penser la photographie comme une technologie de l’information capable de mesurer et quantifier le monde à des fins spéculatives. Mises en flux par leurs images, les choses peuvent alors circuler le long des autoroutes de l’information et du commerce. C’est de ce gouvernement par la vision que Capital Image se propose de faire l’archéologie en mêlant des documents et des œuvres de natures diverses suivant une proposition curatoriale et un travail de recherche dont nous avons souhaité nous entretenir avec Estelle Blaschke.

Mots-clefs

images opératoires, banques d’images, technologie de l’information, archéologie des média, photographie

Référence électronique pour citer cet article

Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage, « Image en stock. Entretien avec Estelle Blaschke (version française) », Images secondes [En ligne], 04 | 2024. URL : http://imagessecondes.fr/index.php/2024/12/image-en-stock-entretien-avec-estelle-blaschke-version-francaise/

Des banques à la monnaie

En 2011, vous avez terminé un doctorat en histoire de la photographie sur les banques d’images, publié en 2016 sous le titre Banking on Images: The Bettman Archive and Corbis. Dans votre thèse, vous vouliez étudier la formation historique des fonds d’archives visuelles tout en interprétant ceux-ci comme une forme primitive d’accumulation – et de marchandisation – des images. Après cette première recherche, était-il naturel pour vous de poursuivre votre travail vers la photographie comme monnaie et vers l’image comme forme capitalistique ?

Mes travaux antérieurs sur les bases de données d’images considéraient les archives comme le fondement de la marchandisation des images au XXe siècle. Travailler sur l’idée d’accumulation d’images n’était pas quelque chose d’évident au début des années 2000. Mais il y a eu un changement majeur entre ce travail achevé en 2011 et la situation d’aujourd’hui, à l’heure où le smartphone permet de créer des masses d’images et de nombreuses technologies offrent de nouvelles possibilités computationnelles sur ces masses de données nouvellement formées. L’actualité des banques d’images et la question des archives deviennent de plus en plus importantes quand on considère les pratiques contemporaines de l’image numérique, parce qu’on parle de big data, qu’on peut exploiter, analyser, remodeler, etc. Même si je ne l’avais pas envisagé à l’époque, il a été très intéressant de continuer à travailler sur la photographie, non pas en tant que forme artistique, mais plutôt en tant que potentiel de masses d’images – de travailler sur la logique des masses et des archives, et sur la relation entre les images et les métadonnées, et sur la politique des métadonnées. Ces intérêts étaient contenus dans mon premier projet, d’une certaine manière, mais pas autant que ce qui est abordé dans cette exposition aujourd’hui.

Ce nouveau projet a débuté il y a cinq ans par une série de conférences photographiques que le photographe Armin Linke et moi-même avons données au Centre Pompidou, avec Trevor Paglen et Hito Steyerl, afin de réfléchir à l’avenir de la photographie. Au cours de ma conférence, j’ai esquissé mes idées sur le concept de photographie en tant que technologie de l’information. Il s’agit d’une nouvelle approche de l’histoire de la photographie qui ne se concentre pas tant sur l’esthétique que sur les aspects fonctionnels. [Le directeur de la collection Photographie du Centre Pompidou] Florian Ebner m’a alors demandé de poursuivre ce programme de recherche et de le développer dans le cadre d’une exposition. Ce fut le point de départ d’une série de travaux sur le terrain et de visites de laboratoires, au cours desquels Armin et moi nous sommes rendus dans les lieux où la technologie numérique était conçue et appliquée, afin de comprendre comment les scientifiques travaillent avec ce mode opérationnel d’images. Ce projet était difficile parce qu’il prenait pour objet une sorte de boîte noire qui demande à être analysée. Je suis historienne de la photographie, mais j’essaie aussi de saisir comment nous pouvons comprendre l’histoire de la photographie à travers le prisme du contemporain. Armin Linke est un artiste qui travaille comme chercheur visuel : son outil de recherche est l’appareil photo, et il réalise des entretiens pour comprendre comment les pratiques des images sont expliquées par les praticiens eux-mêmes.

Juste avant ce projet, entre 2015 et 2020, vous avez également travaillé sur l’histoire et les usages du microfilm. Il s’agissait alors d’interroger la photographie non seulement comme une forme visuelle mais aussi comme une forme « enrichie » par la légende des images – et aujourd’hui par les métadonnées. Dans le troisième numéro de la revue de photographie Transbordeur, que vous avez dirigé, vous avez également écrit l’article « De la microforme aux robots dessinateurs. La place des données dans l’image photographique », dans lequel vous affirmez que « les méthodes qui visent à rendre les images plus informatives relèvent d’une logique capitaliste d’optimisation des images à des fins utilitaires ». Si, traditionnellement, le prix de l’image était liée à sa valeur matérielle ou à la valeur de l’objet représenté, puis, à l’époque moderne, à sa valeur artistique, diriez-vous que cette valeur est aujourd’hui liée à son exploitation potentielle en tant que texte ou comme actif dans une base de données ?

Il y a un lien entre ces phases, mais il y a aussi un véritable changement de paradigme à l’époque contemporaine. J’aimerais commencer par l’idée que nous avons eue, dans l’exposition, de faire figurer beaucoup de citations provenant du tout début de l’histoire de la photographie. Nous devons garder à l’esprit que la photographie, en tant que dispositif de création d’images, générant des images techniquement, est apparue à une époque de développement de l’industrialisation – qui est aussi le développement des formes de la société capitaliste. Dans cet article, j’affirme que nous devons vraiment examiner le lien direct entre l’histoire de la photographie et l’industrialisation. La photographie est en effet un moyen très efficace de documentation visuelle, et la microforme n’a fait qu’accroître cette opérationnalité, mais nous pouvons également considérer des formes antérieures de documentation, telles que les Recherches sur la culture de la pomme de terre industrielle d’Aimé Girard (1889). La photographie représente une profondeur d’information rassemblée dans une apparence visuelle. On peut la décrire avec du texte, mais c’est beaucoup plus facile à faire dans une forme d’héliogravure comportant de nombreux détails – des couches d’informations qui font partie d’une recherche et qui ont beaucoup de valeurs, comme c’est le cas aujourd’hui pour les chercheurs et pour les entreprises qui essaient de l’optimiser… C’est pourquoi nous voulions mettre en évidence le rôle des images dans ce processus d’acquisition de valeurs.

Par exemple, nous nous sommes rendus aux Pays-Bas pour visiter des serres appartenant à des entreprises telles que Ter Laak Orchids ou Priva, qui sont des pionnières en matière de productions industrielles basées sur les données. Pour étudier leur processus de production d’orchidées ou de tomates, nous avons visité d’immenses complexes de plusieurs millions de plantes. Dans ce contexte, les photographies ne sont pas seulement la documentation de la production, mais aussi sa condition sine qua non. Chaque orchidée parcourt un processus complexe, qui commence dans un studio photo, une boîte-conteneur où la plante est photographiée plusieurs fois pour en faire un modèle 3D et identifier les bulbes, la croissance potentielle, etc. Les données recueillies sont ensuite utilisées pour développer un logiciel permettant de réguler l’irrigation, la température dans les serres, les niveaux de lumière, etc. Ce processus a beaucoup de conséquences pour l’environnement.

Figures 3 à 6. Armin Linke, Priva, serre de tomates, Campus Priva, De Lier, Pays-Bas, 2021 et Armin Linke, Ter Laak orchids, ligne de production d’orchidées, Wateringen, Pays-Bas, 2021.

L’objectif général de cette recherche est d’unir l’étude de l’optimisation considérée comme une part essentielle de la pensée capitaliste et l’enquête menée sur les technologies visuelles qui façonnent de plus en plus notre environnement. Car ce qui est construit dans le domaine immatériel (informatique, logiciels, analyses, etc.) détermine la manière dont le matériel (architecture des serres optimales, rendu des modèles 3D) est façonné. Nous pouvons ici observer un changement de paradigme : la photographie est bien plus qu’une documentation passive, mais une action visant à transformer le monde et notre perception.

Dans ce contexte, le fait de doter un robot du sens de la vision est très significatif. À tel point qu’il n’y a pas grand-chose de réel dans ces images. Ces laboratoires ou usines sont des lieux où l’humain est absent, comme au CERN ou dans les serres. C’est vide : il n’y a que des machines et des programmes ; l’homme n’y pénètre que lorsqu’il y a un problème. C’est un renversement essentiel : ce n’est pas la machine qui assiste l’homme, mais l’homme qui assiste la machine. Cette nouvelle place pour l’humain et son agentivité, cette nouvelle répartition de ce que nous pouvons comprendre ou peut-être même changer, est profondément liée aux nouveaux développements du capitalisme. C’est ce que nous avons appelé dans l’exposition le capitalisme numérique ou l’extractivisme, qui est beaucoup plus obscur et opaque que la forme traditionnelle à laquelle nous étions habitués. Nous disposons aujourd’hui de très peu d’outils pour comprendre le sens de la formation et ce qui s’y passe réellement. C’est pourquoi nous enquêtons.

Par exemple, nous avons interrogé certains collaborateurs des Big Five, comme Google, pour comprendre comment ils utilisent ces nouvelles possibilités d’archivage. Ils nous ont répondu que tout avait changé avec la massification des données. Ces ingénieurs prennent en compte non seulement les images, mais aussi la présentation visuelle de ces images, qui est très riche. Cela s’est avéré intéressant pour mes dernières recherches sur les développements récents des protocoles de métadonnées. L’appareil photo collecte avec chaque image un ensemble de données, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans : désormais, chaque image est située dans l’espace, le temps, les aspects techniques tels que le ratio, les couleurs, etc. Et vous pouvez également ajouter des développements plus récents, tels que la propriété intellectuelle, incluse directement dans la blockchain. Tout est devenu la base de l’extraction d’informations et de la formation d’algorithmes. Et c’est une source d’information « gratuite » très utile pour les entreprises, comme les photos qui circulent via WhatsApp et qui sont ensuite connectées à Meta….

Travail, capitalisme computationnel et publicité

La section « Mining » de l’exposition propose d’analyser le processus de data mining (identification d’images, étiquetage, organisation de bases de données, etc.) comme un modèle de l’extractivisme des matières premières. Plusieurs œuvres de l’exposition montrent comment les bases de données sont remplies par le travail gratuit ou sous-payé de ceux qu’Antonio Casilli appelle les « travailleurs du clic ». Une grande partie de ce travail de l’ombre est cependant d’une importance cruciale pour la formation de ce que l’on appelle l’« intelligence artificielle », qui utilise en fait toute cette accumulation primitive d’informations comme une étape de son développement. Comment pourrions-nous décrire cette nouvelle forme d’exploitation dans ce que vous avez appelé le capitalisme computationnel ?

Pour mieux comprendre ce sujet, nous pourrions jeter un coup d’œil à l’œuvre intitulée Meta Office: Behind the Screens of Amazon Mechanical Turks (2021), la seule pièce qui préexistait à cette exposition. Elle émane d’un groupe composé d’anciens étudiants de l’Université Technique de Delft, sous la supervision de Georg Vrachliotis. Ce groupe souhaitait travailler sur l’avenir du lieu de travail, le bureau, et sur la manière dont sa forme suivrait la logique disloquée de la gig economy. Ils ont rassemblé plus de 500 images par le biais d’une mission confiée à des travailleurs d’Amazon Mechanical Turk. Ils leur ont demandé de prendre une photo de leur environnement et de leur lieu de travail, et de référencer ces images. Ils étaient rémunérés et devaient donner leur accord. L’œuvre est le résultat de la combinaison de tous ces lieux différents : vous pouvez voir à quoi ils ressemblent visuellement, mais vous avez également les métadonnées liées au lieu et au moment de la photo, ainsi qu’à la somme d’argent qu’ils reçoivent. C’est une œuvre brillante qui vise à élucider toute la logique de ce monde opaque.

Ces métriques (revenu horaire, surface du bureau, etc.) apparaissent comme une subversion de la logique des métadonnées que vous nous avez exposée précédemment. Cette sur-contextualisation tend à montrer que le travail n’est pas effectué par quelqu’un d’immatériel mais plutôt par des êtres humains ayant des besoins et une position spécifique dans la chaîne du travail.

C’est en effet très important parce que cette idée de dématérialisation a toujours été un catalyseur pour la représentation du flux d’informations, des données recueillies sans argent, pour des ressources non physiques. Il y a un changement de matérialité en jeu ici : le travail est effectué dans différents endroits, externalisé non seulement dans un pays du tiers-monde, mais aussi délocalisé de l’entreprise vers des territoires opaques – mais il est toujours là. Il en va de même pour les ressources naturelles utilisées pour entretenir ces espaces (serveurs, etc.) : il existe une matérialité que j’appelle matérialité de second degré, derrière le domaine palpable évident.

Pensez-vous que ce type de métadonnées devrait être attaché à chaque image afin que nous puissions savoir à quel type de matérialité nous avons affaire lorsque nous voyons une image ? Cela pourrait-il rendre les choses moins opaques ?

Ce serait une façon de ramener l’humain au cœur de l’image. Cette idée permettrait d’aborder l’aspect politique des données, qui est généralement tenu à l’écart. Cette œuvre est intelligente notamment parce qu’elle travaille à plusieurs niveaux : les données, la vision, l’espace humain dans lequel tout le monde vit. Nous pouvons également mieux lire cette œuvre avec une citation de Walter Benjamin que nous avons incluse dans l’exposition : « L’analphabète de l’avenir, a-t-on dit, ne sera pas l’homme qui ne sait pas lire l’alphabet, mais celui qui ne sait pas prendre une photographie. Mais ne faut-il pas aussi considérer comme analphabète le photographe qui ne sait pas lire ses propres images ? La légende ne deviendra-t-elle pas l’élément le plus important de la prise de vue ? » Dans cette citation tirée de la fin de la Petite histoire de la photographie (1931), Benjamin met en évidence la relation image-texte, en soulignant l’importance de la description (qui peut être une légende, une date et, de nos jours, un code). Dans l’exposition, nous essayons d’établir différentes typologies de matériel, mais aussi d’avoir une sorte d’équivalence entre le texte et les images. De là est venue notre idée d’exposer les citations comme des images.

L’image publicitaire joue un rôle important dans cette exposition. La publicité est en soi une forme spéculative : elle veut rendre le produit désirable pour un consommateur potentiel. C’est à la fois une image et la promesse virtuelle d’une transaction. Et lorsqu’elles sont confrontées, la qualité opérationnelle de l’image publicitaire devient encore plus visible. La publicité est-elle la forme même de l’image comme monnaie ?

La publicité a plusieurs objectifs dans cette exposition. La première est qu’elle donne une vision, un imaginaire de quelque chose qui est une forme idéale. En même temps, elle est le reflet de la société. Elle ne peut pas être trop abstraite, sinon les gens ne seraient pas attirés par elle, ne la désireraient pas. C’est donc une forme très intéressante de communication, mais aussi de réflexion. Elle a aussi son esthétique spécifique et une rhétorique très persuasive (comme la publicité de Kodak pour le système Recordak Miracode, 1966 : « Si vous n’avez pas de mémoire photographique, achetez-en une »)… Elle est très souvent extrêmement intelligente.

L’autre raison pour laquelle nous utilisons la publicité dans cette exposition est qu’il est très souvent difficile de travailler sur le type de technologie que nous abordons dans l’exposition : les entreprises sont très secrètes à leur sujet et il est impossible d’aller dans leurs laboratoires et de leur demander ce qu’elles font. Parfois, c’est le seul matériau dont nous disposons. Par exemple, avec Google, nous avons fait beaucoup d’interviews et tout était prêt pour que nous puissions utiliser ces entretiens, mais finalement le département de la communication a tout arrêté. Ils ne veulent pas que des informations filtrent. C’est la principale raison pour laquelle nous devons utiliser le matériau provenant des publicités. Pour nous, c’est une sorte de found footage, dans lequel les entreprises se mettent en scène pour vendre ce qu’elles font. Et ces images véhiculent déjà beaucoup d’informations. Je suis partisane du libre accès, et jusqu’à présent, nous n’avons eu aucun problème avec ce que nous avons utilisé. Nous avons également utilisé du matériel récupéré sur YouTube, et comme nous sommes une exposition encadrée par la recherche universitaire, nous pouvons utiliser ce matériau en vertu du droit de citation à des fins universitaires.

Un endroit de l’exposition établit un parallèle très suggestif entre une publicité d’IBM datant de 1971 et une publicité très récente d’Alphabet.

Il est parfois plus facile d’établir une connexion qu’une explication, c’est plus poétique. Notre intention était de souligner la présence de longue date de l’ordinateur dans le domaine de la documentation visuelle. Ce montage documente le lien historique existant entre des sociétés informatiques telles qu’IBM et des sociétés de photographie telles qu’Eastman Kodak. Dans l’histoire du microfilm, qui remonte aux années 1950, il est évident que l’idée d’explorer la profondeur de l’information recueillie visuellement existait déjà avant le numérique.

La première de ces deux publicités est une ode à la modernité, affirmant qu’il faut adopter les nouvelles technologies parce qu’elles sont nouvelles, tandis que la seconde, avec sa composition mixte (16 mm, Polaroïd, appareil photo numérique, smartphone, etc.), a une saveur plus nostalgique, semblable au carrousel Kodak dont Don Draper a fait la publicité dans une scène célèbre de la série télévisée Mad Men (s01e13, 2017). S’agit-il d’un des changements majeurs intervenus entre les années 1970 et aujourd’hui ?

Il n’est pas facile de les comparer, car le premier concerne les processus d’information et la condensation des données dans des microformes, tandis que le second concerne l’utilisation privée. Mais vous avez raison de dire qu’il y a un changement. L’intérêt de la publicité d’Alphabet est qu’elle montre que chaque fois que nous prenons une photo avec notre smartphone, nous donnons aussi un indice sur notre comportement. Cette utilisation de la photographie est le début d’un processus qui voit l’entreprise pénétrer dans l’esprit du consommateur et recueillir des informations qualitatives. L’idée de la première publicité était que toutes les informations pouvant être recueillies devaient être utilisées, tandis que la seconde est une manière plus indirecte de pénétrer dans l’esprit des gens. Il s’agit d’une évolution vers une sémantique qualitative.

Ce qui nous amène à une autre citation présentée dans l’exposition, tirée de « La conquête de l’ubiquité » (1928) de Paul Valéry. Dans la citation exposée, le poète imagine un futur aujourd’hui réalisé : la distribution technique de l’art à domicile. La suite de ce texte ne fait pas partie de l’exposition mais est aussi d’un grand intérêt. Valéry évoque la possibilité de la création d’une « société pour la distribution de la Réalité Sensible », impliquant la possibilité d’une organisation capitaliste de l’accès aux données des sens. En outre, le texte se termine en vantant les bénéfices de la distribution d’œuvres d’art à domicile, qui permettrait d’obtenir « le rendement esthétique le plus haut ». Quel est l’effet du capitalisme numérique sur l’expérience artistique ?

Ce que nous pouvons tirer de Valéry et de ce texte qui n’a pas suffisamment circulé (il est au cœur de L’œuvre d’art à l’époque de la reproductibilité technique de Benjamin qui le cite dans le prélude de la première édition de 1935), c’est l’idée que les médias créent notre perception de la réalité, et que cette perception se modifie à travers la reproduction de l’art. Les médias modifient notre perception et notre engagement dans le monde. D’une certaine manière, on peut considérer qu’il s’agit d’un pouvoir : choisir le moment d’expérimenter est une façon de donner du pouvoir à nos sens. Dans la citation présentée dans l’exposition, Valéry décrit l’évolution vers l’intérieur permise par les médias techniques, qui est une découverte très importante pour la modernité. Mais à l’époque, l’intérieur était un lieu que l’on pouvait contrôler. Il en va tout autrement aujourd’hui, où l’intérieur n’existe plus. Cela nous ramène à la publicité de Google qui entre dans le cerveau des gens : désormais, les frontières entre privé et public, intérieur et extérieur sont brouillées.

Exposition et valeur

Comment pensez-vous que l’exposition Capital Image reflète l’idée d’une valeur des images photographiques ?

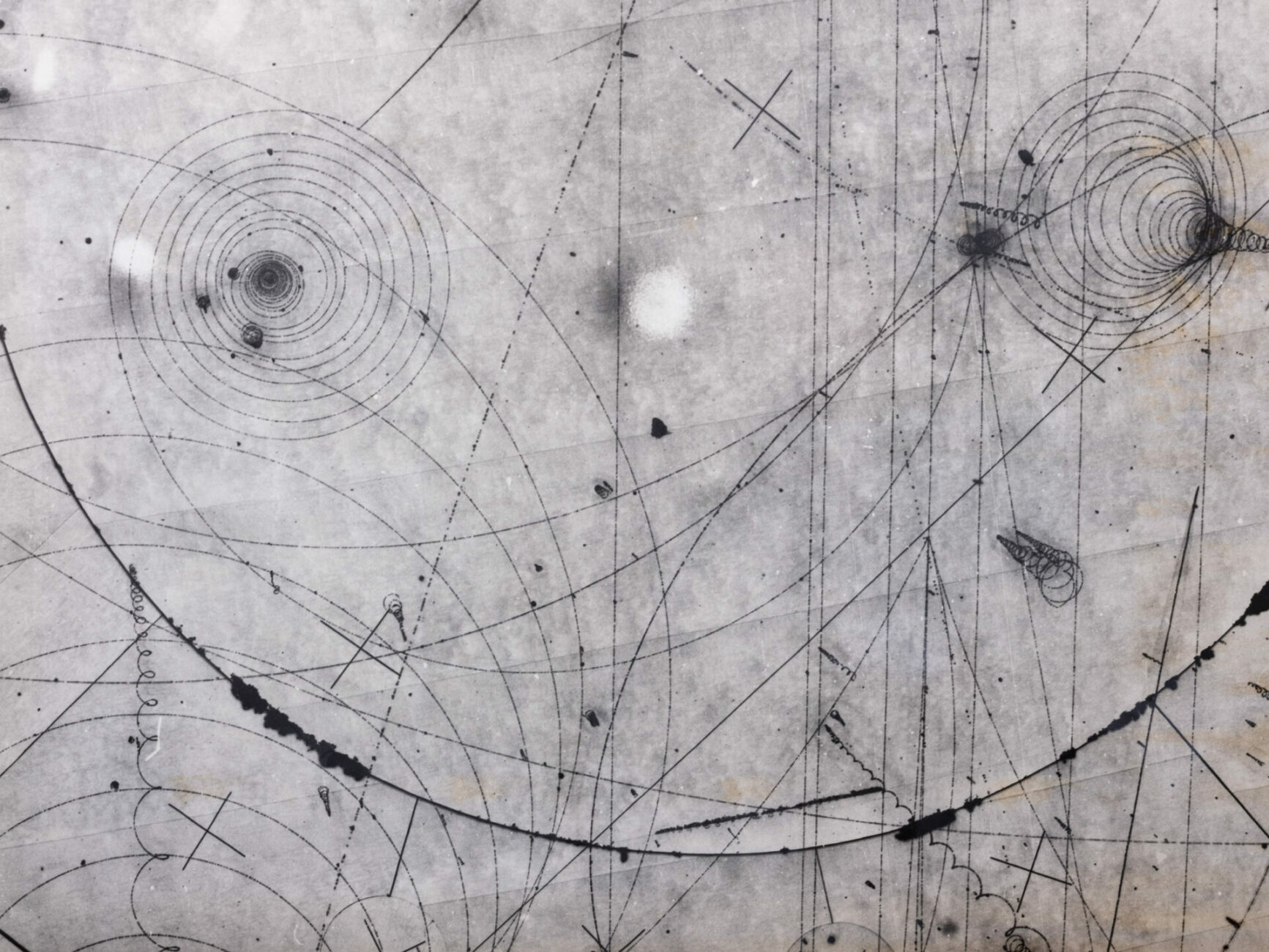

L’architecture de cette exposition s’inspire de la première version que nous avons réalisée il y a quelques années, une exposition test sans financement. Nous avions interrogé le musée sur le matériel qu’il avait en stock, et notre idée était de recycler plutôt que construire. Nous avons utilisé des boîtes de vitrines, enlevé le verre et monté la vitrine seule. Nous avons utilisé une méthode d’impression très industrielle, sur un rouleau de papier d’une largeur standardisée, de sorte que vous puissiez voir la matérialité de l’impression. Le rouleau se plie légèrement, il est complètement ouvert, sans cadre ni verre. C’était un élément central de notre conception de l’exposition, qui contredisait la hiérarchie traditionnelle de l’exposition de photographies. L’art de Linke n’est pas montré d’une manière particulière, il est suspendu sans verre. Mais nous avons encadré les images du Conseil Européen de Recherche Nucléaire (CERN) qui existent en 50 000 exemplaires, et qui ne sont prises que comme matière première pour analyser les mouvements des atomes : et si elles ressemblent à un Paul Klee, elles n’ont pourtant aucune valeur sur le marché de l’art.

Une autre photo de l’exposition a été prise dans les archives d’Eastman Kodak à Rochester. Il s’agit d’un matériel d’archive issu de mes recherches, d’assez mauvaise qualité, mais son exposition dans un contexte différent et avec une stratégie différente (derrière une vitre de la vitrine) lui confère une certaine valeur. Il s’agit également d’un commentaire sur l’idée de valeur dans la photographie d’art. La valeur est toujours créée artificiellement, parce qu’il est techniquement possible de faire un grand nombre de tirages, mais la valeur financière définitive est fixée par le marché de l’art. En réalité, la majeure partie de l’histoire de la photographie traite de reproductions sans « valeur », comme la photographie amateur, des images prises dans un contexte opérationnel, comme celles de la reconstruction de Notre-Dame que nous montrons ici.

Figures 10 et 11. Chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, Scanner 3D, Paris, France, 2023.

Le contenu de l’exposition a-t-il changé dans cette version présentée à Paris ? Comment la réflexion sur la valeur patrimoniale de Notre-Dame, sa reconstruction financée par des fonds privés et l’utilisation massive de la 3D a-t-elle influencé vos réflexions sur la conservation ?

Nous nous sommes intéressés à cette affaire par le biais de l’opération de relations publiques réalisée par Ubisoft à l’époque. Nous sommes entrés en contact avec les programmeurs du jeu vidéo Assassin’s Creed : Unity qui ont travaillé pendant deux ans sur le modèle 3D de Notre-Dame pour l’inclure dans le jeu. Ce moment a mis en lumière la question de savoir qui possède les images, les données, la mémoire des œuvres culturelles, et de quelle manière. Il s’agit d’une question politique et culturelle. Finalement, Ubisoft nous a dit que les données n’étaient finalement pas assez bonnes pour être vraiment utiles à la reconstruction. Mais en effet, un département de technologie numérique a été missionné juste après l’incendie : des drones, de la photogrammétrie, et des dispositifs complexes ont en effet été nécessaires pour accéder au lieu, qui était condamné à cause de la pollution au plomb. Ils ont ensuite utilisé des technologies de numérisation en 3D : d’abord, des technologies d’imagerie à distance, et ensuite, beaucoup d’expérimentations. Comme c’est toujours le cas, les guerres et les catastrophes contribuent toujours à faire avancer la technologie.

Nous avons également vu le résultat obtenu par une société sponsorisée par Dassault, et c’est la première fois que j’ai fait l’expérience d’un environnement 3D convaincant. Vous placez le dispositif de visualisation et, avec des gants, vous pouvez tourner autour des objets. Cette technologie est utilisée pour créer un puzzle dont on peut reconstituer les éléments. Cette expérience de manipulation d’un objet sans le toucher, le sens de la vue essayant de compenser l’inexistence de l’objet, était tout à fait convaincante. Cela montre que ces reproductions très détaillées ont une valeur. Pour moi, il y a un lien direct avec les héliogravures de Girard. Si vous la regardez de près, c’est merveilleux de voir à quel point elle est détaillée. Comme un objet qui sort du papier. Voyez les bulbes, qui ont un effet 3D, ou les racines. Il y a une source d’information importante en 3D. Nous avons toujours pensé que l’histoire de la photographie était plate, en 2D, mais il y a aussi une forte histoire du rendu spatial dans la photographie au 19e siècle.

Nous avons relevé ce discours ambivalent sur les valeurs de la photographie dans l’exposition. Elle est à la fois un actif financier (duplicable, échangeable, diffusable) et une trace à sauvegarder (dans des serveurs secrets ou des chambres spéciales, voire à l’intérieur de coffres-forts). L’exposition semble présenter une tension non résolue entre la photographie en tant que clé de la valeur d’échange et en tant qu’archive possédant une sorte d’aura à sauvegarder (et engageant par là des coûts élevés d’énergie ou d’espace).

Prenez cette photographie prise dans le centre de préservation d’Iron Mountain que j’ai visité pour ma première recherche. Lorsque je suis revenu avec Armin pour le travail de terrain de cette exposition, après trois jours dans les archives conservées sous zéro degrés, avec des négatifs analogiques et des tirages en acétate, nitrate et polyester, l’archiviste de Getty Images nous a dit qu’ils voulaient nous faire une surprise. Il nous a montré les morceaux de verre brisé qui protègent la célèbre photographie attribuée à Charles C. Ebbets, Lunch Atop a Skyscraper (1932). Pourquoi les conserver ? Vous ne pouvez pas reproduire cette protection en verre, elle est cassée. Le fait est que la valeur de cette image ne réside pas dans l’image elle-même, mais dans le droit d’auteur, car vous pouvez toujours revenir au matériel et prouver la propriété de l’image. Cela peut sembler paradoxal dans cet environnement de copies numériques sans fin, mais chaque fois que cette image est reproduite (sur une carte postale, par exemple), ils en tirent profit. Au contraire, des entreprises comme OpenAI n’ont aucun intérêt à entamer des procédures pour faire valoir le droit d’auteur : la propriété doit être vague pour permettre d’obtenir le plus grand ensemble de données d’entraînement possible. Il s’agit du changement de valeur le plus important dans l’imagerie contemporaine, et peut-être faudra-t-il réécrire l’histoire de la photographie à partir de cette question du droit d’auteur.

Entretien réalisé en anglais au Centre Pompidou, le 8 février 2024, et traduit en juin 2024 avec l’aide du logiciel allemand DeepL en essai gratuit. La structure de ce logiciel de traduction « automatique » repose sur un réseau de neurones convolutif et l’emploi de la base de données linguistique en ligne Linguee, alimentée depuis 2010. Une vérification humaine a été apportée par la direction du numéro.

Estelle Blaschke

Estelle Blaschke est historienne de la photographie. Ses approches situent son travail à l’intersection entre histoire des l’art et des média, histoire des sciences et de la culture comme en témoigne l’ouvrage tiré de sa thèse de doctorat, Banking on Images: The Bettmann Archive and Corbis. De 2015 à 2020, elle conduisit un projet de recherche sur l’histoire du microfilm à l’Université de Lausanne et enseigne, depuis 2020, à l’Université de Bâle et à l’ECAL. Elle est également membre du comité éditorial de la revue Transbordeur. Photographie, Histoire, Société ainsi que des projets The Migrant Image Research Group, Double Bound Economies outre l’exposition Capital Image dont elle assure la curation avec Armin Linke.